Impulse

Worte können heilen. Und zum Nachdenken bringen. Worte können Mut machen. Und neue Wege aufzeigen. Worte bringen Gefühle zum Ausdruck. Und Sorgen. Und Nöte. Glück und Unglück zeigen sich in ihnen ebenso wie Glauben und Hoffnung. Und natürlich Zuneigung und Liebe. Besonders schön ist es, wenn einem jemand solche Worte sagt. Wenn wir sie persönlich hören. Wenn wir spüren: Der meint mich!

Sie finden auf dieser Seite Gedanken, Erlebnisse, Deutungen, Diskussionsbeiträge, die uns eingefallen sind. Oder die wir anderswo gefunden haben. Und die wir mit Ihnen teilen. In der Corona-Pandemie hat sich das bewährt, vielen Mut gemacht und Lust auf mehr. Das freut uns natürlich sehr. Und deshalb machen wir einfach weiter!

Essays, Geschichten & Gedanken

.

Zum Tod von

Papst Franziskus

Ein Mensch unter Menschen

In aller Zerbrechlichkeit

voller Kraft

Am Emmaustag zu sterben

dem Tag des langen Weges

voller Fragen

ist sein letztes Vermächtnis

Und seine Antwort

bei der Suche

nach dem

der ins Leben

führt

Danke

Franziskus

.

Vor der Wahl

eines Nachfolgers

Wohin

führt

der Weg?

Wer wird

ihn mit uns

gehen?

Die Themen

liegen

In der Luft

Gehen wir

mutig

weiter

Komm

Heiliger Geist

.

Alexander Bergel

27. April

.

.

Zum Tod von

Papst Franziskus

Ein Mensch unter Menschen

In aller Zerbrechlichkeit

voller Kraft

Am Emmaustag zu sterben

dem Tag des langen Weges

voller Fragen

ist sein letztes Vermächtnis

Und seine Antwort

bei der Suche

nach dem

der ins Leben

führt

Danke

Franziskus

.

Alexander Bergel

21. April

.

.

Der Karfreitag ist nicht nur ein Teil der Heiligen Drei Tage, er ist für evangelische Christ:innen ein zentraler Feiertag und identitätsstiftend. Zugleich hat er in Österreich 2019 seinen Status als Feiertag verloren.

Die evangelische Theologin Cornelia Richter bringt biblische Hintergründe für die Theologie des Karfreitags – und den Hinweis, dass der Verlust des Karfreitags ein Verrat an der Menschlichkeit Gottes und an der Menschlichkeit des Menschen darstellt.

Ihre Gedanken vom 18. April können Sie hier lesen.

.

.

Wer einmal Kindern zum Einschlafen Geschichten erzählt hat, weiß um die besondere Kraft des Erzählens. Man kann in Fantasiewelten aufbrechen, die, wenn es gut läuft, fast automatisch ins Reich der Träume übergleiten lassen. Mit Geschichten kann man Zugfahrten verkürzen oder Unmögliches denkbar machen. Dass Geschichten dennoch alles andere als harmlos sind, zeigen die Debatten um die Verschwörungserzählungen, von denen wir täglich lesen.

Zu Ostern erinnert Michael Hölscher aus neutestamentlicher Perspektive an die Kraft des Erzählens, damals und heute. Seine Gedanken vom 11. April können Sie hier lesen.

.

.

Nicht der Rede wert

weil selbstverständlich

So ist es heute

mit der Ökumene

Ökumene?

Genau:

Nur gemeinsam

Nicht gegeneinander

Nicht der Rede wert

weil selbstverständlich

Wie soll es sonst

auch gehen?

Es ist sehr der Rede wert

denn Menschen gingen einfach los

bevor Amtsträger erkannten:

Daran führt kein Weg vorbei

Es bleibt der Rede wert

weil Amtsträger wieder neu

argwöhnisch darauf schielen

welche Grenzen einzuhalten sind

Wir gehen weiter

Für viele

nicht der Rede wert

Für mich schon

Die Botschaft lautet

Die Türen

bleiben

offen

Und die Tische

auf denen Brot und Wein

bereitet sind

machen Appetit auf

mehr

Alexander Bergel

25. März

.

.

Norbert Krüger empfiehlt am jüdischen Purimfest die Essenz von Norbert Recks Auseinandersetzung mit dem Juden Jesus.

Seine Gedanken vom 14. März finden Sie hier.

.

.

Warum stehen zwei verschiedene Schöpfungsgeschichten in der Bibel? Wurden wirklich zuerst die Tiere erschaffen und dann die Menschen? Hat Mose die Zehn Gebote aufgeschrieben und König David die Psalmen? Warum hat Gott in der Bibel unterschiedliche Namen? Sprach Jesus tatsächlich am Kreuz sieben letzte Worte? Weshalb irrt sich die Bibel, wenn sie doch das Wort Gottes ist?

Die verwirrenden Widersprüche lösen sich auf, wenn man die Entstehungsgeschichte der Bibel über viele Jahrhunderte kennt und die unterschiedlichen Interessen ihrer Autoren entschlüsselt.

Das Feature von Christian Feldmann im ND vom 23. Februar können Sie hier hören.

.

.

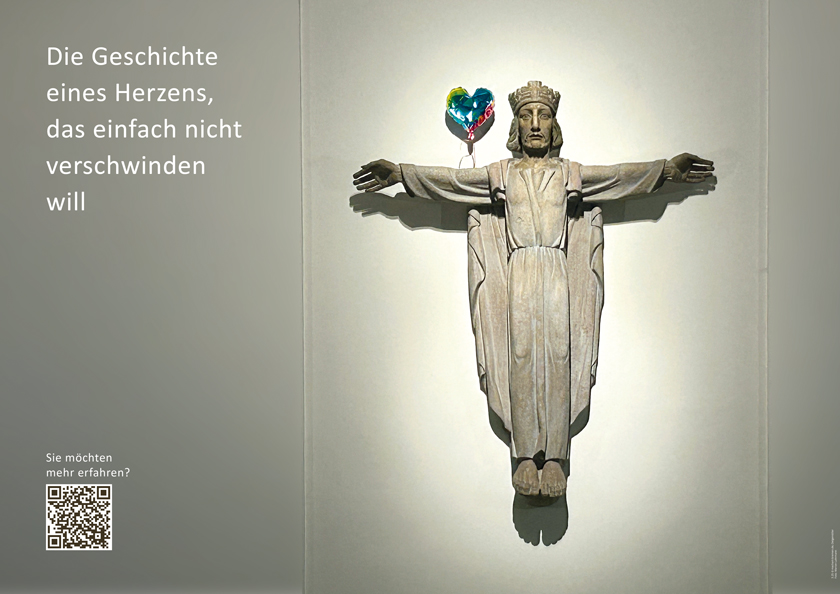

Gedanken zu einem Herzen und einem Lied

in herausfordernden Zeiten

Ehrlich gesagt: Mir ist dieses Lied zu pompös.

Aber in einer Christus-König-Kirche kommt man da nicht wirklich drumherum.

Also singen wir es.

O großer König, Jesu Christ,

Himmel und Welt dein eigen ist.

Über die Erde, die jubelnd glaubt,

über die Wolken aufstrahlt dein Haupt.

Anbetung, Dank und Preis sei dir,

König der Herzen, dir jubeln wir!

O großer König, Gottes Sohn,

Sonnen umkränzen dich als Kron;

Himmel durchleuchtet mit seinem Licht,

Himmel verkläret dein Angesicht.

Anbetung, Dank und Preis sei dir,

König der Herzen, dir jubeln wir!

O großer König, dir sei Ruhm

in deines Reiches Heiligtum.

Welten zerfallen wie Staub und Spott;

immer und ewig bist du, o Gott!

Anbetung, Dank und Preis sei dir,

König der Herzen, dir jubeln wir!

Während des Singens, vor allem am Christkönigsfest,

das immer auf den Sonntag vor dem Ersten Advent fällt,

versuche ich, mich zu retten, indem ich mir

den historischen Kontext vor Augen führe, in dem das Lied entstanden ist.

Im Gotteslob steht: Melodie 1931.

In dieser Zeit war das Bekenntnis zu Christus, dem König,

eine Selbstvergewisserung nach innen

und eine Kampfansage nach außen.

Allerdings durchaus auch gegen die

nach dem Zusammenbruch der europäschen Ordnung

in Folge des Ersten Weltkriegs sich bildenden Demokratien.

Papst Pius XI. hat mit der Einführung des Christkönigsfestes im Jahr 1925

auf die untergegangenen Kaiser- und Königreiche reagiert.

Ein quasi göttliches Aufbäumen gegen die Idee der Gleichheit aller Menschen,

wie sie seit der Aufklärung philosophisch durchdacht

und durch die Französiche Revolution auch politisch umgesetzt wurde

(wenngleich natürlich nicht ohne Fehlentwicklungen und Rückschläge).

Bis die Kirche zur Förderin der Demokratie werden sollte,

dauerte es noch viele Jahre.

Insofern trägt die Christus-König-Verehrung auch immer

die Sehnsucht nach einem starken Herrscher in sich.

Diese antidemokratische Stoßrichtung

nahm aber zum Glück schon recht früh wieder ab

und wurde vor allem zu einem Bekenntnis gegen die faschistischen Führer.

In den 1930er-Jahren, als es zunehmend lebensgefährlich war,

nicht dem Führer zu folgen, hat sich die katholische Jugend

das Bekenntnis zu Christus, dem König, buchstäblich auf die Fahnen geschrieben.

Hundert Jahre nach der Einführung des Christkönigsfestes

und 90 Jahre nach der Weihe unserer Christus-König-Kirche

stehen wir vor Herausforderungen, die wenige noch für möglich gehalten hätten:

Die Nachkriegsordnung mit völkerrechtlich festgeschriebenen und bewährten Formen

des Umgangs von Staaten und Regierungen miteinander droht,

in eine gefährtliche Schieflage zu geraten.

Immer unverhohlender wird der Ruf nach einem Führer.

Immer aggressiver die Auseinandersetzung.

Immer bedrohter die Demokratie.

Viele Menschen sind in Angst und fragen sich:

Wohin wird das alles führen?

Inmitten all dieser Fragen und Sorgen

bewegen wir uns.

Seit einem Gottesdienst, den die Kita St. Antonius

zusammen mit den Berufsbildenden Schulen Haste

kurz vor Weihnachten in unserer Christus-König-Kirche gefeiert hat,

schweben mit Helium gefüllte Luftballons in Herzform

um die Figur von Christus, dem König.

Im Laufe der Zeit ging allen die Luft aus.

Nur einem einzigen nicht.

Er scheint sich festgesetzt zu haben.

In all seiner Fragilität.

Aber auch in all seiner Kraft.

Ich hoffe, dass auch uns

nicht so schnell die Luft ausgeht.

Dass wir einen langen Atem behalten,

denn der Weg, der vor uns liegt,

ist kein Spaziergang.

Ich wundere mich selbst ein wenig,

aber vielleicht möchte ich doch

bald wieder einmal gemeinsam das singen,

was unseren Vätern und Müttern

Mut gemacht hat,

nicht die Hoffnung zu verlieren:

O großer König, dir sei Ruhm

in deines Reiches Heiligtum.

Welten zerfallen wie Staub und Spott;

immer und ewig bist du, o Gott!

Anbetung, Dank und Preis sei dir,

König der Herzen, dir jubeln wir!

Alexander Bergel

20. Februar

.

.

Das Spiel

mit dem Feuer

wird leicht zu einem

Flächenbrand

Hass bleibt nie

bei dem

der anders

aussieht

Er lodert auf

und tötet

den

der

anders denkt

und fühlt

und glaubt

und liebt

Spiel nicht

mit dem Feuer

es sei denn

du willst

dass sich das

Tor zur

Hölle

öffnet

Alexander Bergel

9. Februar

.

.

Vor 50 Jahren starb die jüdische Dichterin Mascha Kaléko einsam in Zürich. Sie hatte eigentlich nach Israel weiterreisen wollen.

Einst Lyrikstar der künstlerischen Bohème in Berlin der 1920er-Jahre, gefeiert im Kreis um Kurt Tucholsky und Erich Kästner, war die Großstadtdichterin nach ihrer Flucht vor den Nazis und dem Leben im Exil lange in Vergessenheit geraten. Doch ihre Gedichte sind voller Witz und Kraft, voll kluger Melancholie.

Heute werden sie wieder gelesen, werden vertont und gefeiert. Denn sie sind zeitlos schön, voll sprühender Lebenskraft, aber auch erschütternd, wenn sie von Vertreibung und Verlust erzählen – als seien sie für die Gegenwart geschrieben. »Ich werde still sein, doch mein Lied geht weiter«, heißt es bei Mascha Kaléko.

Das Feature von Elke Schlinsog im Deutschlandfunk Kultur vom 10. Januar können Sie hier hören.

.

Statements, Interviews & Diskussionen

.

Der Vatikan ist die letzte absolute Monarchie in Europa, aber in den vergangenen Jahren begehrten die Laien zunehmen auf und forderten Mitspracherechte. Papst Franziskus griff das auf, er organisierte die Weltsynode, er setzte erstmals eine Frau an die Spitze eines Dikasteriums.

Kritikern war das stets zu wenig, Konservativen ging das viel zu weit. Waren seine Veränderungen dennoch kleine Schritte hin zu einem Wandel der Machtstrukturen in der römisch-katholischen Kirche?

Die Theologin geht diesen Fragen im Interview mit dem Deutschlandfunk vom 28. April nach. Hier können Sie es hören.

.

.

Der Karfreitag war einst ein besonders gefährlicher Tag für Juden. Daran hatte auch die katholische Liturgie an diesem Tag ihren Anteil. Gerade eine berüchtigte Fürbitte war wirkungsgeschichtlich verheerend – bis es die nötige Neubesinnung gab. Manche sehen jedoch immer noch fragwürdige Elemente.

Den Artikel von Matthias Altmann vom 18. April können Sie hier lesen.

.

.

Im Jahr 325, vor 1.700 Jahren, reisten Kirchenvertreter aus der gesamten damals bekannten Welt nach Nizäa in der heutigen Türkei, um über die Natur des Gottessohnes zu streiten. Es ist das Konzil, auf das sich praktisch alle christlichen Kirchen einigen können. Aber wie sehr tangiert das Christen in der Gegenwart, jenseits von Jubiläumsveranstaltungen?

Ein Gespräch vom 11. April mit dem katholischen Theologen und Jesuiten Andreas Batlogg, der dieser Frage ein neues Buch gewidmet hat, können Sie hier hören.

.

.

Sein Buch »Wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt« wird immer wieder als »Pflichtlektüre« bezeichnet. Loffeld, Theologieprofessor im niederländischen Tilburg sagt: Wenn »Konservative« und »Progressive« in den Kirchen glauben, Patentrezepte zu haben, dann täuschen sie sich.

Anhand der neuen Kirchenstatistik im Gespräch mit Loffeld der Versuch, die gegenwärtigen Herausforderungen der Kirchen zu analysieren und mögliche Perspektiven für ein zukünftiges Christentum aufzuzeigen.

Das Interview im Deutschlandfunk vom 31. März können Sie hier hören.

.

.

Jahrzehntelang hat die kirchliche Bürokratie Missbrauchstaten vertuscht. Annette Jantzen erläutert dazu im Interview Haltungen und Muster aus der Geschichte totalitärer Systeme.

Das Gespräch mit Michael Schüßler vom 11. März finden Sie hier.

.

.

Wie politisch darf die Kirche sein? Wie soll oder darf sie sich in den politischen Diskurs einbringen? Oder muss sie es sogar?

Das Interview mit dem Theologen Michael Roth vom 23. Februar im Deutschlandfunk Kultur können Sie hier hören.

.

.

Der Gott, wie er uns im Alten Testament begegnet, sei ein rachsüchtiger und strafender Gott.

Brigitte Jünger geht dem in der Sendung Relgionen im Deutschlandfunk Kultur nach und entlarvt dieses Narrativ als antisemitisches Klischee.

Das Feature vom 9. Februar können Sie hier hören.

.

.

Oft heißt es: »Neues Jahr, neues Glück«. Aber wie werde ich glücklich? Wie bestehe ich die vielen Krisen, die das neue Jahr vom alten übernommen hat – von der Weltpolitik bis ins Private? Und was braucht es, um auch unter widrigsten Umständen gesund zu bleiben, sowohl körperlich als auch psychisch?

Christoph Hutter, Leiter der Ehe-, Familien-, Lebens- und Erziehungsberatung im Bistum Osnabrück, gibt dazu einige Tipps.

Das Interview mit ihm vom 7. Januar können Sie hier lesen.

.

.

Wenn Kinder sich beim Krippenspiel unwohl fühlen, dann hat das auch einen Grund, meint die Theologin Annette Jantzen aus Aachen. Im Gespräch mit katholisch.de erklärt die Seelsorgerin, warum es sich lohnt, manch alte Weihnachtsmythen zu entstauben.

Das Interview vom 24. Dezember können Sie hier lesen.

.

.

Der katholische Theologe Simone Paganini stellt die Weihnachtsgeschichte und die Erzählungen über den erwachsenen Messias auf den Prüfstand. Anhand von Fakten und aktuellen Forschungsergebnissen zeichnet er ein komplett neues Bild der »Heiligen Nacht«.

Das Interview mit dem NDR vom 21. Dezember können Sie hier lesen und hören.

.

Predigten

.

Predigt am 3. Ostersonntag

zu Joh 21,1-14

Sieben Männer am See. Dort also, wo sie sich auskennen. Endlich wieder! Zu viel war auch geschehen. Der, auf den sie ihre ganze Hoffnung gesetzt hatten, war tot. Was macht man, wenn ein Projekt gescheitert ist? Viele sagen dann: Ich geh zurück. Zurück in die vertraute Umgebung. Zu vertrauten Menschen. Zurück in vertraute Muster. Das muss nicht falsch sein. Aber darin liegt auch eine Gefahr. Beides begegnet uns am See von Tiberias. Und vermutlich auch in unserem eigenen Leben.

Sie hatten es doch wirklich gewagt: Petrus und Thomas, Natanael, die Zebedäussöhne und noch zwei weitere seiner Jünger. Sie waren Jesus gefolgt. Hatten alles stehen und liegen gelassen. Hatten gesehen, wie er Menschen berührt und geheilt, sie alle in Frage und manche der Drangsalierten und Ignorierten in die Mitte gestellt hatte: Frauen und Kinder und die vielen anderen Schutz- und Rechtlosen seiner Zeit. Genau das – und vor allem, dass Jesus all das mit Gott in Verbindung bringt – hatte ihn das Leben gekostet. Sein Lebensprojekt war gescheitert. Und sie mit ihm. Oder doch nicht?

Jesus war von den Toten auferstanden. Was erst als Weibergeschwätz verunglimpft wurde, hatte zu einer realen Begegnung mit dem Auferstandenen geführt. Thomas, der all das massiv in Frage gestellt hatte, wurde im Innersten erschüttert, als er Jesus an seinen Wunden erkannte. Aber dann fing der Alltag doch wieder an. Jesus war nicht mehr so da, wie sie es gewohnt waren. War es vielleicht doch alles nur Einbildung? Mehr Wunsch als Realität? Was also sollten sie noch tun in Jerusalem? In jener Stadt, die so voller Sehnsucht nach Frieden und Leben ist, dass es sich bis heute spüren lässt. In jener Stadt aber, vor deren Toren der Friedensfürst sein Ende fand.

Also zurück in die Heimat. Vielleicht, so hatten sich die sieben Männer damals gedacht, vielleicht brauchen wir nur etwas Ruhe. Vielleicht brauchen wir den alten bekannten Rahmen. Vielleicht, wenn wir erstmal wieder in der Spur sind, vielleicht findet sich dann alles wie von selbst. Also gehen sie fischen. Doch sie fangen – nichts. Erst als da einer kommt und für einen neuen Blick auf die alten Dinge sorgt, erst dann geschieht das Wunderbare: Fische ohne Ende! Und in all dem diese Spannung: Ist er es vielleicht wieder? Keiner traut sich, dem Gedanken bis zum Ende zu folgen. Nur der, der mit den Augen der Liebe auf alles blickt, der erkennt: „Es ist der Herr!“

Dem Auferstandenen zu folgen, ist keine einfache Sache. Zu stark sind die Argumente dagegen. Zu groß die Verunsicherung. Zu mächtig die alten bekannten Bahnen. Die Begegnung der Sieben am See zeigt mir aber, dass es doch gehen kann. Dass es gehen kann, Ostern mitten im zermürbenden täglichen Allerlei zu erleben. Denn dort, wo alles seine Ordnung hat, dort, wo eigentlich niemand mehr etwas erwartet, dort, wo ich festgelegt zu sein scheine – dort, genau dort beginnt plötzlich etwas Neues. Damals war es jedenfalls so. Warum nicht auch heute?

Alexander Bergel

3. Mai

.

.

Predigt in der Osternacht

zu Gen 1, Gen 6-9, Ex 13-15, Jes 54 und Joh 20

War es die Sehnsucht? Oder die pure Verzweiflung? Oder beides? Maria, die Frau aus Magdala, zieht es hin zum Grab. Was sie dort findet wird, ist eigentlich klar. Den Tod. Nicht abstrakt. Konkret. Jesus – der, den sie liebte, dem sie vertraute, der sie zur Jüngerin machte – ist tot. Ein für alle Mal. Aber sie geht. Will ihm nahe sein. Und ist es dann auch. Nur ganz anders als erwartet.

Genau deshalb sind wir hier. Mitten in der Nacht. Wir sind hier, weil eine Frau nicht zuhause blieb. Weil eine Frau ihrem Herzen folgte. Weil eine Frau sich die Hoffnung nicht austreiben ließ. Wir sind hier und hören ihre Geschichte. Und nicht nur die. Wir hören von Adam und Eva, von Noah, von Mose und Mirjam. Uralte Geschichten. Weitererzählt von Generation zu Generation. Bis heute. So wurden und werden sie zu unseren Geschichten. Geschichten, die davon künden, was einmal war. Und die uns Mut machen, glauben zu können, dass sie weiter gehen – bis hinein in unsere Tage.

Am Anfang von allem steht eine Liebesgeschichte: Adam und Eva. Ganz gleich, wie sie wirklich hießen und ob es sie jemals gab, es gab einen Anfang. Und der war gut. Sehr gut sogar. Keine Scham. Keine Angst. Nur Liebe. Lange ist das her. Aber nicht vorbei. Denn das Paradies, es lebt weiter. In uns. Auch dann, wenn es dunkel wird. Am Anfang, da war alles gut. Und tief in uns ist es das auch! In einer Welt, die vor dem Kollaps steht, ermutigt mich die Geschichte vom Anfang, dem Untergang zu widersprechen. Der Liebe mehr zu trauen als dem Hass. Liebende wissen, wie das geht. Denn wer liebt, traut sich, so etwas zu sagen: „Stark wie der Tod ist die Liebe, auch mächtige Wasser können sie nicht löschen.“

Mächtige Wasser. Wir hören von Noah, einem Menschen, der sich nicht unterkriegen lässt, auch wenn der Welt das Wasser bis zum Halse steht. Woher nur kommen diese Todesfluten, immer und immer wieder? Ist es der Drang, wie Gott zu sein, der alles überflutet? Ist es die Ignoranz der Mächtigen, in deren Händen die Erde nur ein Spielball ist? In einer Welt, in der vielen das Wasser wirklich bis zum Halse steht, ermutigt mich die Geschichte von der Arche, meine Taube immer wieder auszusenden. Wie Noah. Das heißt nicht, naiv darauf zu hoffen: Es wird schon wieder irgendwie mit dem Klima. Denn das wird es nicht einfach so. Aber wir können etwas tun. Immer und immer wieder darüber sprechen. Immer und immer wieder den Mächtigen in den Ohren liegen. Selbst so leben, dass unsere Erde eine Zukunft hat. Und damit rechnen, dass Gott zu uns steht, wenn der Bogen am Himmel uns seine Treue in Erinnerung ruft, wenn eine Taube, vielleicht mit einem Ölzweig im Schnabel, unsere Wege kreuzt.

Gekreuzte Wege. Wir hören von Mose und Mirjam, ein Mann und eine Frau, die ihr Volk in die Freiheit führen. Ein ganzes Volk erfährt am eigenen Leib, wonach es sich so lange sehnt: Atmen können. Leben. Singen. Einfach so. Keine Macht mehr den skrupellosen Sklavenhaltern! Keine Macht den Unterdrückern! Keine Macht den Menschenschindern! Und obwohl es immer wieder von vorne begann, obwohl seine Freiheit immer wieder bedroht war, obwohl jüdische Menschen immer und immer wieder gedemütigt, verschleppt und ermordet wurden bis hinein in unsere Tage, hat dieses Volk nicht aufgehört, seinem Gott über den Weg zu trauen und sich immer und immer wieder an die große Befreiung erinnert, die seine Väter und Mütter erfahren hatten. Was für ein Mut! Was für ein Vertrauen! Was für eine Kraft! Wir Christen leben daraus genauso. Bis heute.

Leben bis heute. Wir hören von Maria Magdalena. Sie hätte weglaufen können. Sich verkriechen. Und irgendwann zur Tagesordnung übergehen können. Hat sie aber nicht. Maria geht zum Grab und wird Zeugin dessen, was sich nicht in Worte fassen lässt: Jesus lebt! Der Tod hat ausgespielt! Endgültig! Sie hat es weitererzählt. Und seither hören wir davon, wie Jesus ihren Namen nennt und sie in diesem Augenblick begreift, was geschehen ist.

Wir feiern Ostern, weil Menschen trotz allem, was schon immer dagegensprach, vertraut und gehofft und gehandelt haben. Adam und Eva: Liebe pur. Noah: Vertrauen pur. Mose und Mirjam: Aufbruch pur. Maria von Magdala: Sehnsucht pur. Und mittendrin, mal zwischen den Zeilen, mal als Überschrift, mal tief verborgen: Gott, der uns nicht fallen lässt. Nicht einmal im Tod.

Sie spüren das gerade nicht so sehr? Der Blick in die alten Geschichten zeigt: Das ging eigentlich fast immer allen ganz genauso. Deshalb brauchen wir einander. Erzählen wir einander davon, wie das bei uns ist mit der Liebe, mit dem Vertrauen, mit dem Aufbruch, mit der Sehnsucht. Teilen wir nicht nur die Schreckensvisionen und Unheilsgeschichten. Teilen wir das, was uns am Leben hält. Denn genauso fing es an. Immer wieder. Mit anderen Worten: Genauso könnte es weitergehen!

Alexander Bergel

20. April

.

.

Predigt am Gründonnerstag

zu 1 Kor 11,23-26 und Joh 13,1-15

Es war ihm wichtig. Wirklich wichtig. Viel brauchte er nicht dazu. Einen Tisch. Brot und Wein. Und ein Herz voller Liebe. Ein Herz, das keine Grenzen akzeptiert. Nicht mal die Grenze des Todes. Ja, Jesus hat Grenzen überwunden. Immer wieder. Grenzen der Herkunft. Grenzen der Geschlechter. Grenzen des Denkens. Und so war bei ihm mit einem Mal alles möglich: Menschen am Rande standen plötzlich in der Mitte. Menschen ohne Durchblick konnten wieder sehen. Menschen mit verstopften Ohren nahmen plötzlich auch die Zwischentöne wahr. Menschen ohne Gesicht hatten plötzlich ein Ansehen.

Immer wieder hat Jesus Menschen eingeladen, mit ihm zu essen und zu trinken. Wer vorher auf klare Regeln stieß, die bestimmten, wer dazugehört und wer nicht, hört nun eine Frage: Möchtest du dabei sein? Viele haben Ja gesagt. Und dieses Ja hat ihr Leben verändert. Am letzten Abend seines Lebens lädt Jesus wieder ein. Diesmal den engsten Kreis. Er ahnt, nein: er weiß wahrscheinlich ganz genau, dass dieser Abend sein letzter sein wird. Es wird ein Abend des Abschieds. Ein Abend der letzten Worte. Ein Abend der letzten Zeichen. Ein Abend, der eine ganze Welt enthält: „Nehmt und esst, das ist mein Leib. Nehmt und trinkt, das ist mein Blut.“ Mit anderen Worten: „Seht her, meine ganze Liebe, alles, was ich bin und habe, meine Träume, meine Taten, mein Leben und mein Sterben auch – alles gebe ich in eure Hand.“

Später wird man fragen: Was bedeutet das: Leib und Blut? Wie kann, wie muss ich es deuten? Wie soll man ein Geschenk, in Liebe gegeben, anders deuten als: „Seht her: Hier bin ich! Und hier bleibe ich!“ Keine Magie, kein Zauber könnte das je erklären. Die Philosophie dahinter ist ganz einfach: „Mensch, ich bin und bleibe da, wo du bist! Wenn du mir vertraust, dann wirst du es erleben, das verspreche ich, du wirst erleben, dass du nicht ins Bodenlose fällst. Du wirst es erleben in deinen Ölbergnächten, da, wo du voller Angst und ganz alleine bist. Du wirst es erleben, wenn du dein Kreuz schleppst. Du wirst es erleben, wenn die Zahl der Gräber immer größer wird, an deren Rand du trauerst. Ja, du wirst es spüren!“

„Doch“, so viel Offenheit muss sein, an einem Abend wie diesem, einem Abend, an dem es ans Eingemachte geht, „doch, Jesus, was ist, wenn ich das, was du in dieses Brot und diesen Wein hineingelegt hast, einfach nicht (mehr) spüre? Was, wenn ich Brot und Wein zwar koste, aber mir das alles gar nichts gibt? Was, wenn ich gerne fühlen würde, dass du mein Leben trägst und dich mir schenkst – da aber gar nichts ist?“ Schon damals waren viele Fragen mit im Raum. Wer weiß: Vielleicht auch Fragen wie diese. Und vielleicht waren es auch solche Gefühle, die Jesus motiviert haben, noch einen Schritt weiterzugehen.

Er stand vom Tisch auf, nahm Wasser und bückte sich, hinein in den Dreck. „Wenn es so ist“, so höre ich ihn sagen, „wenn es so ist, dass du alles spürst, nur meine Liebe nicht, dann ist vielleicht die Zeit gekommen, dass auch du aufstehst – und etwas tust! Mach’s wie ich: Teile dein Leben! Und deine Liebe! Überwinde Grenzen! Mit einem Krug Wasser in der Hand, um dem, der dich braucht, die Füße zu waschen. Zeige ihm: Ich bin da für dich! Auch wenn‘s dir dreckig geht. Zeige ihm: Ich gehe mit dir Wege, von denen wir beide nicht wissen, wohin sie führen. Aber ich gehe mit! Und wenn der Weg zu lang wird, werde ich dir die Füße verbinden.“

Es gibt viele Wege, dem Geheimnis der Liebe Jesu auf die Spur zu kommen. Einer Liebe, die du dir auf der Zunge zergehen lassen kannst. Einer Liebe, die anpackt. Einer Liebe, die Hoffnung schenkt. Einer Liebe, die nicht wegläuft. Einer Liebe, die Grenzen überwindet. Am Ende sogar die Grenze des Todes.

Alexander Bergel

17. April

.

.

Predigt am Palmsonntag

zu Mt 21,1-17.46

Zerrissener geht es kaum. Jubel hier, Ablehnung dort. Auf der Straße der erwartete Befreier, im Tempel der alles über den Haufen werfende Umstürzler. Jubelnde Massen draußen, auf Abwehr programmierte Priester drinnen. So war es damals in Jerusalem. Und der, um den es sich dreht – Jesus aus Nazareth, der Befreier, der Prophet, der Störenfried, der Zärtliche, der Zerstörer –, er steht da und fordert eine Antwort. Damals. Und heute auch.

Jesus lässt sich nicht abbringen von seinem Weg. Zu den Menschen führt dieser Weg. Ohne Kompromisse. Alles, was sich dem entgegenstellt, räumt er weg. Traditionen, die nicht mehr tragen, die hohl und leer, mitunter sogar falsch oder gar menschenverachtend geworden sind, genauso wie eine geschäftemacherische, gewinnmaximierende, die Sorgen der Menschen vergessende Wirtschaft und Politik. Kein Wunder, dass die Mächte des Marktes und die Mächtigen alle Zeiten sich schwer tun mit ihm.

Man könnte ihn laufen lassen. Reden lassen. Ein bisschen Heilen hier, ein wenig Aufmunterung dort – das stört nicht. Ist vielleicht auch ganz gut für die Schwachen, die Kranken, die, die es halt nicht bringen. Aber wehe, wenn aus diesem Gutmenschentum eine Bewegung wird! Wehe, wenn Menschen so berührt, so gekräftigt, so nachdenklich geworden sind und plötzlich so stark, dass die Worte und Taten Jesu Folgen haben!

Denn dann wird es gefährlich. Nicht nur für die Großen und Mächtigen. Nein, gefährlich wird es auch für mich. Dann nämlich, wenn diese Dynamik mich ergreift, wenn ich der Frage nicht mehr ausweichen kann: Was bist du bereit zu tun? Wir wissen es schon lange, aber Jahr für Jahr erinnert uns diese Woche daran: Jesus zu folgen, das hat Konsequenzen. Weil er selbst so konsequent war. Nicht nur reden, sondern handeln. Nicht nur von Gott sprechen, sondern ihm zur Stimme werden. Nicht nur an der Hülle kratzen, sondern zum Kern vordringen. Um diesen Kern geht es an diesen Tagen.

Wir erinnern uns an das, was war. Um zu verstehen, was ist. Was immer ist: Nähe und Distanz. Zuneigung und Ablehnung. Freundschaft und Verrat. Liebe und Hass. Schmerzen und Zärtlichkeit. Einsamkeit und Begegnung. Fragen und Antworten. Licht und Dunkel. Leben und Tod. Wir erinnern uns an den Weg Jesu. Und betrachten dabei unseren eigenen Weg. Unseren Weg mit all seiner Zerrissenheit. Denn das ist es doch, was uns oft so zu schaffen macht, oder? Dieses Zerrissen-Sein. Zerrissen zwischen Zustimmung und Ablehnung. Zerrissen zwischen Nähe und Abstand. Zerrissen zwischen Mut und Kraftlosigkeit. Zerrissen zwischen Ja und Nein.

Auch Jesus war zerrissen. Auch Jesus war nicht immer stark. Auch Jesus wusste nicht immer auf alles eine Antwort. Am Ende seines Lebens schreit er es heraus: Warum, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Selbst bei ihm, dem Gottessohn, tiefe Zerrissenheit! Doch dabei bleibt es nicht. Er, der nicht nur in die tiefsten Niederungen des Menschseins hinabgestiegen ist, um dort allen zu begegnen, die am Boden liegen, er ist in die tiefsten Abgründe auch seiner Seele hinabgestiegen, am Ende gar in die tiefsten Tiefen des Todes. Doch dort, genau dort, ist er dem Leben begegnet. Dem ursprünglichen, wahren, kraftvollen Leben.

Am Beginn dieser Woche, in der die Zerrissenheit der Welt, in der die Zerrissenheit unserer eigenen Existenz für alle sichtbar wird, irgendwo zwischen Hosianna und Kreuzige ihn, am Beginn dieser Woche und auch an deren Ende und zwischen den Zeilen auch, da leuchtet bereits etwas anderes auf. Ein Gefühl, nein, das wäre zu wenig – eine Kraft, ja eine Kraft, die mich packt und überwältigt und aufrichtet und heilt. Ich werde selbst kraftvoll, traue mich, Dinge zu benennen, breche heraus aus dem eigenen Panzer, sehe das Gute – trotz allem, was dagegen spricht -, freue mich am Leben und trete dafür ein. Ja, selbst der Tod macht mir dann keine Angst mehr. Was für eine Verheißung! Jesus ist diesen Weg gegangen. Warum sollten wir das dann nicht auch schaffen?

Alexander Bergel

13. April

.

.

Predigt am 5. Fastensonntag

zu Joh 8,1-11

„Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch ertappt. Mose hat uns vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde.“

Immer wieder geschieht es. Menschen spielen sich zum Richter auf. Wissen, meist gut begründet, warum dieser Mensch verurteilt und an den Rand gehört. Warum es erlaubt ist, mit dem Finger auf ihn zu zeigen. Ihn auszuschließen. Vielleicht sogar zu töten. Immer wieder geschieht das. In den Religionen. Im öffentlichen Diskurs. In der Politik. Da, wo Menschen eines haben: Macht.

Jesus hatte auch Macht. Aber er nutzt sie anders. Wie um das zu illustrieren, krakelt er im Sand herum. Ob sie es merken? Nein, sie merken es nicht, die Männer. Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: „Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als Erster einen Stein auf sie.“ Damit hatten sie nicht gerechnet. Und so machen sie sich aus dem Staub. Ganz still und heimlich.

Was tut Jesus da? Ist ihm alles egal? Kann jeder machen, was er will? Nein. Jesus nennt Unrecht beim Namen. Aber er sieht vor allem den einzelnen Menschen. Immer. Er sieht die Frau. Und stellt sich und seinem Gegenüber Fragen. Fragen wie diese vielleicht: Was ist passiert? Warum kam es zu diesem Ehebruch? Ging es einfach nicht mehr? Und dein Mann? Was ist mit ihm? Warum belangt ihn keiner? Jesus schaut immer auf den einzelnen Menschen. Jesus will wissen, warum etwas geschieht. Er will verstehen. Und heilen. Und eine Zukunft ermöglichen.

Und damit zu uns. Zu uns und unseren Konflikten. Zu uns und unserem Finger, der auf andere zeigt. Zu uns und unserer Gewissheit, im Recht zu sein. Zu uns und unserer Schwäche. Zu uns und unserer Verletztheit. Stellen wir uns vor, Jesus stünde bei uns. Sähe das, was wir tun. Was gerade Thema ist bei uns. Beide Seiten (Beschuldigte und Beschuldiger) sind uns sicher nicht fremd. Jesus steht da. Und wir. In diesem Moment. Was meinen Sie, was würde Jesus Ihnen jetzt wohl sagen?

Alexander Bergel

6. April

.

.

Predigt am 4. Fastensonntag

zu Lk 15,1-3.11-32

Gerecht ist das nicht. Der, der immer alles macht, der da ist, der die Arbeit erledigt, der keine krummen Dinger dreht – der geht leer aus. Ich kann den Bruder gut verstehen: „So viele Jahre schon diene ich dir, und nie habe ich dein Gebot übertreten. Mir aber hast du nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte.“ Der andere aber, der, der sich das Erbteil auszahlen lässt, der sich aus dem Staub macht, der das Leben in vollen Zügen genießt und dann in der Gosse landet – der wird belohnt. Kleidung, Ring und Festmahl. Mehr geht nicht. Und das soll gerecht sein?

Jesus erzählt davon, wie er Gott sieht. Und welchen Weg Gott einschlägt. Offensichtlich ist es oft genug ein ganz anderer als wir ihn einschlagen würden. Ein Weg, der irritiert. Vielleicht sogar verärgert. Mindestens aber nachdenklich macht. Warum handelt Gott so? Vielleicht, weil er damit deutlich machen will: Das Leben ist eigentlich nie ein gerader Weg. Zum Leben gehört es auszubrechen, neue Erfahrungen zu machen, die eigenen Grenzen zu erfahren und auch, am Boden zerstört zu sein. Wer nie ausbricht aus dem, was er kennt, wird das Leben in seiner Fülle niemals erfahren können.

Die beiden Brüder, von denen Jesus spricht, sind nicht nur zwei Jungs, denen wir uns sympathiemäßig zuordnen können. Das vielleicht auch. Aber ich glaube, diese beiden wohnen auch – in uns. Beide. Da gibt es die gewissenhafte Seite. Das Anständige. Das, „was sich gehört“. Und dann gibt es das Rebellische, das, wo wir ausbrechen wollen. Die Momente, in denen wir spüren: Ich muss weg, ich muss etwas anderes tun. Ich will anders sein – koste es, was es wolle. Beides ist in jedem vorzufinden. Und beides hat sein Recht.

Am Ende nämlich schließt der Vater beide Söhne in seine Arme. Den einen, der immer schon da war und dageblieben ist. Und den anderen, den, der die Welt entdeckt hat – mit allen Schatten und Abgründen. Vielleicht kann nur der, der diese Abgründe erlebt hat, erfassen, was offene Arme wirklich bedeuten. Die beiden Söhne – sie leben in uns. Bekriegen sich mitunter. Beargwöhnen sich. Und gehören doch zusammen. Mit welchem von beiden müsste ich mich eigentlich mal wieder unterhalten?

Alexander Bergel

30. März

.

.

Predigt am 3. Fastensonntag

zu Ex 3,1-8a.10.13-15

Manchmal zieht es einem fast die Schuhe aus. Da sterben Menschen durch ein tragisches Unglück – und niemand kann wirklich helfen. Da vertraut einem die beste Freundin an: „Ich habe Krebs!“ – und man selbst muss es hilflos mit ansehen. Da wird ein Kind entführt und missbraucht – und keiner kann es verhindern. Da führt ein Despot einen grausamen Krieg – und alle bisherigen Versuche, das zu beenden, scheitern. Jeder von uns kann diese Liste weiterführen. Und jeden von uns treibt sie wohl manchmal um, diese eine Frage: Wo bist du denn, Gott? Lässt dich das alles kalt?

Eine Frage – so alt wie die Menschheit. Hat sie jemals schon eine Antwort gefunden? Das ist schwer zu sagen. Man könnte eine geben. Eine schnelle. Eine, die zwar stimmt. Aber ob sie hilft? Jesus, der Leidende, der Gekreuzigte, der Auferstandene – er ist die Antwort Gottes auf das viele Leid dieser Welt. Das mag sein. Und ich glaube es auch. Aber hilft uns das wirklich? Ist Ihnen das schon mal zur Hilfe geworden? Mir manchmal schon. Oft auch nicht.

In meiner Wohnung hängt ein Kreuz. Man muss sich ganz schön verrenken, um Jesus ins Gesicht schauen zu können. Aber auch er selbst hängt qualvoll verrenkt da. Eine schier unendlich Last scheint auf seinen Schultern zu liegen. Vielleicht auch unsere. Mir scheint, als wolle dieser Jesus das sagen, was Mose tausende Jahre zuvor schon einmal gehört hatte, damals am Dornbusch: „Ich habe das Elend meines Volkes gesehen!“ So fing sie nämlich an, die Begegnung des Mose mit einem Unbekannten. Mose, der junge Hebräer, der in Ägypten auf der Suche ist nach seiner Identität, Mose, der Tag für Tag erlebt, was es heißt, versklavt zu sein, Mose, der sich fragt, ob es denn wirklich einen starken Gott gebe, dieser Mose – er wird IHM begegnen.

Ein Dornbusch steht da. Mitten in der Wüste. Er brennt und verbrennt doch nicht. „Leg deine Schuhe ab!“, ruft ihm eine Stimme zu, „der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden.“ Diese Begegnung zieht ihm im wahrsten Sinne des Wortes die Schuhe aus. Mitten in der Wüste also, dort, wo Tod und Verderben lauern, genau dort soll heiliger Boden sein? Dort gibt sich Gott zu erkennen? Und es wird noch besser: „Ich habe das Elend meines Volkes gesehen. Ich kenne ihr Leid. Ich bin herabgestiegen, um sie der Hand der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land hinaufzuführen in ein schönes weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließen.“

Welch wunderbare Verheißung! Leben im Milch-und-Honig-Land! Leben ohne Bitterkeit und Dürre. Leben ohne Sklaverei und Hetze. Leben ohne Leid und Tod. Doch wer soll, ja wer kann das wirklich glauben? Auch Mose fiel es schwer. „Ich werde also zu den Israeliten kommen“, hält er der Stimme aus dem Dornbusch entgegen, „und ihnen sagen: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt. Da werden sie mich fragen: Wie heißt er? Was soll ich ihnen darauf sagen?“

Verständliche Fragen. Uns vielleicht auch schon mal gestellt. „Du mit deinem Gott. Hat dir das jemals schon was genützt? Wo ist er denn, dein Gott?“ Fragen, die einen schon sprachlos machen können – denn manchmal ist er einem ja wirklich fremd, der eigene Gott. Mose erhält eine Antwort. Kurz und knapp zwar, aber sie hat es in sich: „Ich bin der ‚Ich-bin’.“ „Ich bin da, wo du bist!“ So übersetzt es Martin Buber. Keiner weiß, was Mose gedacht und gefühlt hat bei dieser Antwort. Aber sie hat ihm gereicht, um es allen weiterzusagen. Und dann ein ganzes Volk in die Freiheit zu führen. Würde Ihnen das reichen? Reicht Ihnen das Versprechen „Ich bin da, wo du bist“, wenn Ihnen das Leben manchmal die Schuhe auszieht?

Wenn ich auf mein Kreuz blicke, wenn ich Jesus ins Gesicht schaue, dann ist das kein schöner Anblick. Im Gegenteil. Aber genauso bekomme ich immer mehr eine Ahnung davon, was es heißt: „Ich kenne dein Leid.“ Und dann erinnere ich mich. Ich erinnere mich an Gottes uraltes Versprechen. In der Wüste gegeben, hat es am Kreuz Hand und Fuß bekommen. Und es gilt. So sehr die Fragen auch bleiben. So sehr Leid und Elend auch weiter zum Himmel schreien. So sehr Menschen sich das Leben auch weiter gegenseitig zur Hölle machen. „Mensch, ich bin da, wo du bist!“ Theoretisch hört sich das alles sehr gut an. Wird es den Praxistest überstehen?

Alexander Bergel

23. März

.

.

Fastenpredigt im Dom

im Rahmen der Themenreihe »Hoffnung heute …«

zu Mk 10,32-45

Mit Provokationen ist das ja so eine Sache. Sie sorgen zwar für Aufmerksamkeit, nicht selten hinterlassen sie aber auch einen ziemlichen Scherbenhaufen. Bei der Hoffnung ist das anders. Die sorgt bei vielen schon lange nicht mehr für große Aufmerksamkeit, hinterlässt aber immer häufiger einen faden Beigeschmack. Weil sie zur Chiffre geworden ist. Zur Chiffre für den durchschaubaren Versuch, doch noch irgendwie zu retten, was zu retten ist, um nicht völlig zu verzweifeln. Vielleicht haben daher jene Menschen, die diese Predigtreihe entworfen haben, gedacht: Versuchen wir es doch mal mit einer »provokativen Hoffnung«. Und ich habe auf die Frage: »Willst Du dazu nicht mal etwas sagen?« nach leichtem Zögern mit »Ja!« geantwortet.

Hoffnung – provokativ: Was soll man sich darunter vorstellen? Ich könnte diese Frage gleich an Sie weitergeben und um Ihre Antwort bitten. Tue ich aber nicht, keine Sorge! Spannend wäre das allerdings ganz sicher! Denn gewisse Erwartungen werden Sie ja haben, sonst wären Sie nicht hier. Ich mache es anders und stelle mir eine Frage: Wäre ich zu diesem Thema hier in den Dom gekommen, als Zuhörer? Und wenn ja: Was hätte ich erwartet? Hoffnung – provokativ … Vielleicht würde ich mich freuen, wenn sich jemand Gedanken macht über eine Hoffnung, die Aufbrüche entdeckt, zum Beispiel innerhalb des Systems Kirche. Oder wenn ich auf einen Weg geführt werde, der so ganz anders daherkommt. Oder wenn von hoffnungsvollen Erfahrungen berichtet wird. Ja, über so etwas würde ich mich freuen.

Und wenn ich mich freuen würde, das zu hören, könnte ich, wenn ich schon mal hier bin, auch darüber sprechen. Und das tue ich jetzt auch. Drei Überschriften sind mir dazu eingefallen:

Hoffnung – Aufbrüche innerhalb des Systems

Hoffnung – ein Weg, der ganz anders daherkommt

Hoffnung – erfahrungsgesättigt

Auf zum ersten Gedanken:

Hoffnung – Aufbrüche innerhalb des Systems

Im Markusevangelium heißt es: »Als die zehn anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sagte: Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und ihre Großen ihre Macht gegen sie gebrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein« (Mk 10,41-43).

Immerhin merken es noch zehn von zwölf, dass da was gehörig schiefläuft. Keine ganz schlechte Quote. Zumal sich im Kapitel davor noch alle Zwölf darüber Gedanken gemacht haben, wer unter ihnen der Größte sei. Was ist da los? Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern. Ohne Publikum. Nur er und sie. Denn es geht ans Eingemachte. Die Zwölf kennen Jesus schon recht lang. Sie waren Zeugen, wie er Menschen berührt und verwandelt hat. Haben gemerkt, dass von ihrem Meister eine Kraft ausgeht, die die Welt verändern kann. Sie wissen auch: Auf den roten Teppichen ist er nicht zuhause. Im Gegenteil. An die Ränder und Grenzen, da, wo Menschen ausgebeutet und erniedrigt werden ohne Aussicht auf Besserung – dort, ja dort geht er hin. Am Ende wird er selber einer dieser Kleinen sein. Am Ende seines Lebens wird er draußen vor der Stadt hängen. Verurteilt als Verbrecher.

Jesus ahnt, dass es so enden wird. Und genau deshalb will er mit seinen engsten Weggefährten darüber sprechen. Die Zwölf aber verstehen das nicht. Sie können nicht. Oder wollen nicht. Trauen sich aber auch nicht nachzufragen. Und weil sie sich nicht trauen, wirklich zum Kern vorzudringen, unterhalten sie sich – man glaubt es kaum – über ihre Rangfolge. Das muss man sich nur mal vorstellen: Da packt einer sein Leben auf den Tisch, seine Angst vor diesem Weg – und die engsten Freunde haben nichts Besseres zu tun, als sich Gedanken über ihre hierarchische Stellung zu machen! Jesus rückt die Dinge zwar schnell zurecht: »Bei euch soll es nicht so sein!« Aber werden sie es jetzt verstehen? Werden sie nicht.

Und wir? Wir sind es gewohnt, vom Dienstamt zu sprechen. Je höher, desto mehr Diener. Nicht umsonst ist einer der Titel des mit Unfehlbarkeit und Jurisdiktionsprimat ausgestatteten Papstes »servus servorum Dei« – »Diener der Diener Gottes«. Christiane Florin, die wortgewandte Journalistin mit einer Gabe für treffende Wortschöpfungen, spricht in diesem Zusammenhang von »Bescheidenheitsbrutalismus«. Ich finde, das trifft es ziemlich gut. Die wie eine Monstranz vor sich her getragene bescheidene Dienstauffassung – man nennt es dann gerne »das Gespräch auf Augenhöhe« – kann für die, die überhaupt nicht augenhöhig unterwegs sind, ein subtiler, aber umso vernichtenderer Schlag ins Gesicht sein.

Einige Beispiele: Frauenordination? »Da können wir leider nichts machen!« Homosexuelle? »Die sollen mal endlich Ruhe geben. Wir haben das Arbeitsrecht doch schon geändert!« Vom Missbrauch Betroffene? »Was sollen wir denn noch alles tun?! Es ist doch schon so viel geschehen!« Wer so spricht, tut es immer aus der Position des Stärkeren heraus.

»Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und ihre Großen ihre Macht gegen sie gebrauchen.« Ihre Macht gegen sie gebrauchen – was wäre (und da kommt nun die Hoffnung ins Spiel), was wäre, wenn man das bei uns irgendwann nicht mehr sagen könnte? Wenn die Großen – egal, welche Farbe deren Ornat hat, egal, ob geweiht oder nicht –, was wäre, wenn die Großen konsequent eine Augenhöhe leben würden, die echt ist, weil sie von Herzen kommt, so dass Menschen, außerhalb wie innerhalb der Kirche, spüren: »Die sind wirklich anders! Das macht mir Hoffnung! Da will ich hin!« Ich glaube, dass genau das gehen kann. Wir müssen nur lernen, ehrlich über Macht zu sprechen. Und wir müssten die uns gegebene Macht einfach auch mal bewusst beiseitelegen.

Einer, der uns dies auf sehr eindrückliche Weise vorlebt, obwohl er die höchste Vollmacht hat, die sich in unserer Kirche finden lässt, ist Papst Franziskus. Ihm nehme ich die Demut ab, die sich am Gründonnerstag zeigt, wenn er Strafgefangenen die Füße wäscht. Ihm nehme ich das grundsätzliche Umdenken ab, wenn er Frauen in hohe und höchste Ämter bringt, wenn er von einer synodalen Kirche nicht nur träumt, sondern sie ermöglicht. Ihm nehme ich ab, dass ihm eine verbeulte Kirche lieber ist als die juwelengeschmückte. Nicht nur der alte Fiat, mit dem er schon an so vielen roten Teppichen vorbeigefahren ist, wird mir als Symbol für seinen Weg der Jesusnachfolge für immer in Erinnerung bleiben.

Ein zweiter Gedanke:

Hoffnung – ein Weg, der ganz anders daherkommt

Im Markusevangelium heißt es: »Während sie auf dem Weg hinauf nach Jerusalem waren, ging Jesus voraus. Die Leute wunderten sich über ihn, die ihm nachfolgten aber hatten Angst« (Mk 10,32).

Ich erinnere mich an den ersten Adventssonntag des Jahres 2010. Bischof Franz-Josef liegt ausgestreckt auf dem Boden hier im Dom. Die Geste des Karfreitags. Sprachloses Verstummen vor dem ungeheuren Ausmaß dessen, was Menschen im Raum der Kirche angetan wurde. Eine vielbeachtete Geste. Dreizehn Jahre später tritt er zurück. Als einziger der deutschen Bischöfe. In diesen dreizehn Jahren ist viel passiert. Unendlich viel. Der Prozess der Aufarbeitung? Mühsam. Erst war von Einzelfällen die Rede. Dann setzte sich immer mehr die Erkenntnis durch: Nein, es sind keine Einzelfälle – das ist ein systemisches Problem.

Die Träger der bischöflichen Gewalt (allein in Deutschland) gehen sehr unterschiedlich mit dem um, wofür sie Verantwortung tragen. Mir scheint aber, dass eine Beschreibung, wie wir sie eben von den Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem gehört haben, viele der Kirchenverantwortlichen verbindet: »Die ihm nachfolgten aber hatten Angst.«

Woher kommt diese Angst? Vielleicht ist eine solche Angst die kleine Schwester der großen Unfähigkeit, sich wirklich, ganz und gar, darauf einzulassen, dass die vielen Betroffenen von sexualisierter Gewalt wirkliche und reale Menschen sind, keine Nummern, keine Aktenvorgänge, nein, wirkliche Menschen. Menschen, deren Leben zerstört wurde, ein für alle Mal. Menschen, deren unsichtbare Wunden ein Leben lang schmerzen. Menschen, von denen viele nicht mehr in der Lage sind, sich auf echte Beziehungen einzulassen. Menschen, die sich von Gott verraten fühlen. Menschen, die nur noch Ohnmacht erleben.

Bevor jetzt gleich die Verteidiger auftreten und sagen: »Aber wir haben doch schon so viel gemacht!« oder andere gar die Frage stellen: »Muss es nicht irgendwann auch mal gut sein?“, lassen Sie mich beides kurz und klar beantworten: Nein! Nein, wir haben noch nicht genug getan! Und: Nein, es muss, es kann nicht irgendwann »mal gut« sein! Mit anderen Worten: ein hoffnungsloser Fall? Ja, wenn man es so sieht wie die Systemverteidiger. Nein, wenn wir einen anderen Weg einschlagen. Nur welcher könnte das sein?

Ich würde dann neue Hoffnung schöpfen, wenn in unserer Kirche ein Klima herrschen würde, in dem Betroffene von sexualisierter Gewalt nicht mehr kämpfen müssen. Wenn sie weder in Gemeinden noch bei Kirchenleitungen mit Misstrauen rechnen müssten (auch nicht mit unterschwelligem). Wenn Verantwortungsträger nicht einfach irgendwie weitermachen, sondern Konsequenzen ziehen. Auch persönliche. Wenn das so wäre, könnte ich wieder neue Hoffnung schöpfen.

Mehr noch: Wir könnten zu einem wirklichen Hoffnungsort werden, wenn wir die Dinge nicht nur beim Namen nennen, sondern wenn Menschen, die unendliches Leid in unserer Kirche erlitten haben, zusammen mit ihren Angehörigen und Freunden spüren, wirklich spüren würden: »Hier wird mir geglaubt!« und: »Die ziehen Konsequenzen, auch solche, die wehtun!« Diese Hoffnung – so provokativ sie auch sein mag – kann nur dann eine wirkliche werden, wenn wir, die wir in der Spur Jesu unterwegs sein wollen, uns verabschieden von einem Gehabe, mag es juristisch tausendmal gedeckt sein, das verwundete Menschen einschüchtert, statt sie groß zu machen. Das ist meine feste Überzeugung. Ich glaube, noch ist es möglich!

Nach dieser schweren Kost – für alle schwer – ein letzter Hoffnungsgedanke für heute, noch besser (wie alle anderen Gedanken auch): ein weiterer Hoffnungsgedanke für die Zukunft:

Hoffnung – erfahrungsgesättigt

Im Markusevangelium heißt es: »Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder die Taufe auf euch nehmen, mit der ich getauft werde? Sie antworteten: Wir können es« (Mk 10,38-39).

Die Revolution findet ja nicht immer in den Metropolen dieser Welt statt. Manchmal ereignen sie sich in so beschaulichen Orten wie Osnabrück. Für viele mag es auch gar keine Revolution sein. Für römische Ohren jedoch hat sie sicher etwas Revolutionäres an sich: die seit dem Ökumenischen Kirchentag in unserer Stadt nicht mehr heimlich praktizierte, sondern ganz offen gelebte eucharistische Gastfreundschaft.

Wie immer, wenn es etwas Neues gibt, zumal im dogmatischen Bereich, sind sehr schnell sehr viele Bedenkenträger zur Stelle, die ganz viele, sehr gut überlegte Gründe anführen, warum so etwas auf keinen Fall geht. Und dann lese ich eine Handreichung des Bistums Osnabrück, die theologisch sehr fundiert darlegt, warum es zwar noch keine Abendmahls- und Eucharistiegemeinschaft dergestalt geben kann, dass wir das Herrenmahl wirklich gemeinsam feiern, indem evangelische und katholische Amtsträger zusammen das Hochgebet über Brot und Wein sprechen – ein gegenseitiges Zulassen und Einladen zu dem, was dort auf dem Altar geschieht, aber möglich ist.

»Könnt ihr den Kelch trinken?« Wer diese Worte Jesu hört – zur Erinnerung: Sie wurden gesprochen auf dem Weg nach Jerusalem, auf dem Weg in den Abendmahlssaal, auf dem Weg nach Golgatha –, wer diese Worte Jesu hört, der weiß: Es geht um alles! Wer das Abendmahl feiert, lädt nicht ein zu einem netten Happening. Es geht dabei auch nicht vordergründig um Gemeinschaft von Menschen, die sich gut verstehen. Es geht immer um die tiefe Gemeinschaft mit Jesus dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Und diese Gemeinschaft führt im letzten zur Gemeinschaft untereinander. Das glauben nicht nur Katholiken. Das glauben auch Lutheraner. Und Reformierte. Und natürlich auch orthodoxe Christen.

Die Einladung zur eucharistischen Gastfreundschaft, wie sie »in besonders dichten ökumenischen Momenten« zwischen evangelischer und katholischer Kirche nunmehr möglich ist, hilft mir, nicht nur theoretisch zu ahnen, sondern ganz praktisch zu erfahren, wie die jeweils andere Konfession in Treue zur biblischen Überlieferung das Gedächtnis Jesu Christi bewahrt hat und feiert. Wie das konkret geschieht, was passiert, wenn die Worte Jesu gesprochen werden und die Kraft seines Geistes auf Brot und Wein herabgerufen wird, das dürfen wir, meine ich jedenfalls, ebenso gut dogmatisch begründet, dem Geist Gottes überlassen. Weht der nicht dort, wo er will?

In meiner Pfarrei Christus König im Norden Osnabrücks haben wir eine solche Erfahrung in diesem Jahr gemacht. Seit vierzig Jahren schon wechseln an zwei Sonntagen im Januar die Prediger ihre Kirchen: Katholiken legen das Wort Gottes in den evangelischen Kirchen aus

und umgekehrt. Nach diesem jahrzehntelangen erfolgreichen Weg haben wir nun einen neuen Schritt gewagt. An einem Sonntag gab es nur evangelische Gottesdienste, am anderen nur katholische. Wir haben dies in den Gremien erörtert und die Gemeinden dazu eingeladen. Wem das (noch) zu früh oder (schon) zu viel war, hatte in unseren Klöstern und den anderen Kirchen dieser Stadt natürlich die Möglichkeit, auch an jenem Sonntag die Eucharistie zu feiern.

Viele aber sind der Einladung gefolgt. Und haben – hoffnungsfroh gestimmt – etwas von jenem Geist gespürt, der wegnimmt, was trennt und der uns zusammenführt in der Gemeinschaft derer, die an Christus glauben. Mir macht dieser Weg Hoffnung. Und ich möchte ihn weitergehen. In Treue zu meiner Herkunft. Aber ebenso offen für das, wohin der Geist Gottes uns führt – wenn wir ihn denn lassen.

Hoffnung – Aufbrüche innerhalb des Systems

Hoffnung – ein Weg, der ganz anders daherkommt

Hoffnung – erfahrungsgesättigt

Drei Versuche waren das, der namenlosen Hoffnung ein – wenngleich für manche sicher provozierendes – Gesicht zu geben.

Was passiert wohl, wenn Menschen, die nicht oder nicht mehr im Raum der Kirche leben, eine solch unverschämte Hoffnung bei uns entdecken? Vielleicht hören wir dann bald schon ganz neue Töne: »Schau mal, wie die leben. Was die machen! Keine Enge, sondern Weite. Keine Angst, sondern Mut! Kein Starren auf früher, sondern viele neue Wege! Eine Gemeinschaft, zu der ich gehören möchte, weil sie Antworten auf meine Fragen hat. Und einen Gott in ihrer Mitte, dem ich nahe sein möchte, weil die, die ihn feiern, eine Hoffnung ausstrahlen, die mich nicht kaltlässt.«

Wenn das irgendwann mal wieder jemand über die Kirche sagt, wäre das für unsere Gesellschaft sicher eine ganz unerwartete Provokation. Und wir, wir hätten die Möglichkeit, unseren Beitrag zu leisten, dass in genau dieser so zerrissenen Gesellschaft wieder etwas mehr von dem spürbar wird, was wir alle so dringend brauchen: neue, echte Hoffnung!

Alexander Bergel

16. März

.

.

Predigt am 2. Fastensonntag

zu Lk 9,28b-36

Da stehen sie, die beiden. Zwei Männer. Vielleicht mit langen weißen Bärten, denn sind sie schon sehr alt. Mose und Elija, die großen Gestalten des Volkes Israel, stehen neben Jesus auf dem Berg und sprechen mit ihm. Nicht über das, was war, sondern über das, was kommen wird: Mose und Elija blicken in die Zukunft. Szenenwechsel. Ein einzelner Mann steht da. Einer mit langem weißem Bart. Er spricht über das, was ist. Kyrill, der Patriarch von Moskau, Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, spricht über den Krieg in der Ukraine. Und nennt ihn einen „metaphysischen Kampf gegen die Dekadenz des Westens“. Als Ausdruck dieser Dekadenz sieht Kyrill die Homosexuellenbewegung und überhaupt das ganze westliche Gerede von Menschenrechten. Es hört sich an wie eine Stimme aus längst vergangen geglaubten Zeiten. Aber er fühlt sich Jesus ganz nahe.

Und der? Jesus begegnet auf dem Berg Tabor zwei Zeugen aus der Vergangenheit. Jenem Mann, der wie kaum ein anderer für die Sehnsucht nach Freiheit steht: Mose. Und Elija, der mit Feuer und Schwert für seinen Gott gekämpft hat und dann doch völlig ausgelaugt spüren musste: Dieser Weg, der Weg des Kampfes, führt ins Unheil. Und mit Gott hat er rein gar nichts zu tun. Dieser Gott, so die nächste Erfahrung des Elija, zeigt sich nicht im Donner, nicht im Feuer, nicht im Sturm. Nein, dieser Gott zeigt sich im sanften leisen Säuseln oder wie Martin Buber es übersetzt: in einer Stimme „verschwebenden Schweigens“. Jesus steht auf dem Berg Tabor. Einem Berg, der schon von weitem sichtbar ist. Einem Berg, von dem aus man eine wunderbare Aussicht hat. Und wie sind diese Aussichten?

Jesus weiß: Wenn ich meinen Weg konsequent weitergehe, wird er mich an den Abgrund führen. Wenn ich diesen Weg konsequent weitergehe, wenn ich Menschen nicht nur mit Worten, sondern mit meiner ganzen Existenz berühre, wenn ich ihnen Perspektiven eröffne, wenn ich hoffe wider alle Hoffnung, wenn ich mich mit den Mächtigen anlege, wenn ich von Feindesliebe spreche und sie praktiziere, wenn ich jeden so nehme, wie er, wie sie ist, wenn ich den Menschen nicht nur sage, dass sie ein Abbild Gottes sind, sondern sie es am Ende wirklich glauben können (und zwar egal, was sie leisten, egal, wie unperfekt sie sind, egal, woher sie kommen, egal, wen sie lieben) – Jesus weiß: Wenn ich all das tue, dann wird es auch immer einige geben, die sagen: Nein, Jesus, so nicht! Und die dann alles tun, um das zu verhindern.

Es müssen nicht unbedingt Männer mit langen Bärten sein, die so denken und handeln. Aber es sind eben doch auch Männer wie der Moskauer Patriarch. Er ist für mich zum Symbol geworden. Zum Symbol für die ewig Gestrigen, die Verbohrten, die unendlich von sich und ihrem Kampf für das angeblich allein Richtige Überzeugten. Er ist für mich zum Symbol geworden für jene Menschen, die den Hammer in der Hand haben, um die Freiheit, die allen gilt, ans Kreuz zu schlagen, die die Liebe, die selbst den Tod besiegt, in eine erlaubte und in eine verbotene Liebe unterteilen, die die eigene Position mit Zähnen und Klauen verteidigen, koste es, was es wolle. Und sei es ein Krieg, der als „metaphysische Kampf“ verbrämt wird. Was für ein Irrsinn!

Jesus spricht mit Mose, dem Befreier, und mit Elija, dem Kämpfer, der mühsam lernen musste, dass er als Kämpfer Gott nicht finden kann. Diese beiden Männer, vor allem ihre Geschichten, ihre Erfahrung, dass Gott der ist, der in die Freiheit führt, nicht in die Enge, diese Erfahrung hat Jesus darin bestärkt, vom Berg herunterzusteigen und weiter den mühsamen Weg durch die Ebene zu gehen. Diesen mühsamen Weg kennen wir alle nur zu gut. Den manchmal so quälenden Alltag mit all seinen unbeantworteten Fragen. Das Ringen um ein gutes Miteinander zwischen den Generationen. Das immer neuen Hören auf die Meinung der anderen. Das Hinhalten der ausgestreckten Hand zur Versöhnung. Die Frage: Was kann ich in all dem Leid für andere tun? Und was ist, wenn ich meine eigenen Sorgen und Ängste selbst kaum aushalte?

Jesus konnte seinen Weg der Heilung und Befreiung, den Weg des Kampfes gegen alles Todbringende in der Welt nur gehen, weil er sich von Erfahrungen der Vergangenheit hat bestärken lassen. Erfahrungen waren das, die nicht in die ängstliche Enge und nicht in die fundamentalistische Oberflächlichkeit geführt haben, sondern in die Weite (siehe Mose) und in die Tiefe (siehe Elija). Genau das ist es, was wir auch in diesen Tagen so sehr brauchen!

Alexander Bergel

16. März

.

.

Predigt am 1. Fastensonntag

zu Lk 4,1-13

Eines ist das Böse nie: abstrakt. Im Gegenteil. Meist zeigt es sich sehr konkret. Hat Namen und Gesicht. Kein Wunder also, dass das Böse in der Bibel als handelndes Gegenüber auftritt. Mal nennt man es Teufel, mal Satan oder Beelzebul. Mal begegnet es uns als Schlange, mal als Drache. Und überall lauert es. Sogar im Paradies. Und in der Wüste sowieso. Und natürlich überall dazwischen. Das Böse ist keine Märchenfigur. Die Frage, ob es den Teufel nun wirklich so gegeben hat oder gibt, ist nicht so sehr die Frage, ob da ein schwarzes, gar gehörntes Wesen sein Unwesen treibt, sondern ob das Böse Menschen ganz konkret ins Elend stürzt. Und wie man sich davor retten kann.

„Da führte ihn der Teufel hinauf und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche des Erdkreises. Und er sagte zu ihm: All die Macht und Herrlichkeit dieser Reiche will ich dir geben, denn sie sind mir überlassen, und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird dir alles gehören.“ Jesus sitzt in der Wüste. Nach der großen Gotteserfahrung bei seiner Taufe am Jordan muss er erst einmal alleine sein. Und sich dem stellen, was ihn berührt hat: „Ich soll Gottes Sohn sein?“ Immerhin hatte ihm die Stimme aus der Höhe (oder kam sie aus seinem Inneren?), immerhin hatte ihm diese Stimme das gesagt. Jesus geht dem auf den Grund. Stellt sich den Grundfragen des Lebens. Und erlebt das Böse. Hautnah. Jesus spürt die Versuchung zur Macht. Zum Besitzen-Wollen. Zum-Haben-Wollen. Zum Wie-Gott-Sein-Wollen.

Ist es das, was wir gerade in der Welt erleben? Ein Diktator, der ein Land überfallen hat, um seinen Herrschaftsbereich zu erweitern? Um den Gedanken der Demokratie vor der eigenen Haustür zum Teufel zu jagen? Um allen zu zeigen, wie unbesiegbar man ist? Auf der anderen Seite des Atlantiks tritt ein demokratisch gewählter Präsident das Recht mit Füßen, demütigt Menschen, zerstört Existenzen und ist noch lange nicht fertig damit. Sein Ziel: die Welt durcheinanderzubringen. Diabolos, der Durcheinanderbringer – auch das ist einer der vielen Namen des Bösen.

Es wäre leichtfertig, die Welt ganz schlicht in Gut und Böse einzuteilen. Noch leichtfertiger wäre es zu sagen: Wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen! Ist es nicht vielmehr so, dass das schleichende Gift von Neid und Hochmut, von Arroganz und Überheblichkeit, von Narzissmus und Selbstüberschätzung wohl jeder schon mal in Händen gehalten hat? Die vielen kleinen und großen Ungerechtigkeiten, Verletzungen und Machtdemonstrationen lassen vermuten, dass es so ist, oder? Keiner kann sich davon frei machen. Deswegen sitzt ja auch Jesus nicht im Paradiesgarten, sondern in der Wüste.

Er, der mehr und mehr entdeckt, wer er wirklich ist. Er, der mit einem Auftrag konfrontiert wird, der seinesgleichen sucht: Er soll das Wesen Gottes verkörpern. Er soll der Liebe Gottes Hand und Fuß verleihen. Gottes Herz mitten in einer Welt sein, die von Krise zu Krise schlittert, von Unheil zu Unheil wankt und ständig am Rande des Abgrunds steht. Jesus soll anders sein. Anders umgehen mit Macht. Anders umgehen mit den Vorstellungen von Gott. Anders umgehen mit dem eigenen Ego. Jesus stellt sich alldem. Er lässt sich nicht von seinem Weg abbringen. Einem Weg, den er selbst erst noch finden muss. Jesus verdrängt die Abgründe nicht, die auch er in sich spürt. Er stellt sich ihnen. Und trifft dann eine Entscheidung. Und diese Entscheidung heißt: Ich kann und ich muss und ich werde selbst handeln. Ich habe es in der Hand!

Jesus hat sich dem Bösen entgegengestellt. Er hat in seinem Wirken immer und immer wieder Menschen aufgerichtet, geheilt, gestärkt. Und sie ermutigt, dem Bösen zu widerstehen. Am Ende hat ihn das ans Kreuz gebracht. Und das Böse hatte gewonnen. Aber dann geschah etwas, womit niemand gerechnet hatte, vermutlich nicht mal Jesus selbst: Es wurde Ostern. Die Macht des Bösen, die Macht des Todes – sie war gebrochen. Unfassbar! Spätestens seit Ostern wissen wir also: Die Liebe ist niemals schmerzfrei zu haben. Aber wir wissen seither auch, was die Liebe alles bewirken kann. Nicht die süßlich-verkitschte, sondern eine Liebe, die durchs Feuer gegangen ist!

In dieser Linie lese und deute ich, was Oksana Lyniv, die berühmte ukrainische Dirigentin, mitten im Krieg über die ukrainische Nationalhymne gesagt hat: „In unserer Hymne gibt es eine Textzeile, die in etwa sagt: ‚Die Sonne wird aufgehen, und unsere Feinde werden wie Tau vom Sonnenlicht verschwinden.‘ Das hat mich immer fasziniert, dass wir sie nicht mit Gewalt bekämpfen, sondern das Böse verschwindet, weil es nicht so viel Kraft hat wie die Sonne.“

Wie schön, wenn das wahr würde!

Alexander Bergel

9. März

.

Gebet, Musik & Poesie

.

»Komm, Heiliger Geist, komm!« Dieses gesungenes Gebet zu Pfingsten

hören Sie hier.

.

.

»Veni Sancte Spiritus!« Den kraftvollen Pfingsthymnus aus Notre-Dame de Paris

hören Sie hier.

.

.

Am 2. Ostersonntag begegnet uns Jahr für Jahr der zweifelnde Thomas. Durch allen Zweifel hindurch ist er doch der sehnsuchtsvoll Glaubende. Oder wird es immer mehr. Thomas begegnet dem Auferstandenen, der ihm seine Wunden hinhält. »Sei nicht ungläubig, sondern gläubig«, ruft ihm Jesus zu. Und die Antwort? »Mein Herr und mein Gott!«

Von diesem Ringen, von dieser Sehnsucht und ihrer Erfüllung ist der Gesang »Adoro te devote – Gottheit tief verborgen« von Thomas von Aquin durchdrungen:

Kann ich nicht wie Thomas schaun die Wunden rot,

bet ich dennoch gläubig: Du mein Herr und Gott!

Tief und tiefer werde dieser Glaube mein,

fester lass die Hoffnung, treu die Liebe sein.

Sie finden diesen Gesang im Gotteslob unter der Nummer 497.

Hören können Sie ihn hier (Strophe 4, 2:42).

.

.

»Weib, was weinest du?« Einer der berührendsten Gesänge zum Osterfest.

Es gäbe sicher nach wie vor so manches, was nicht nur Frauen in dieser Kirche zu beweinen hätten. Aber es gab und es gibt sie dennoch immer noch: die Verkünderinnen dieser einen unglaublichen Botschaft. Sollte deren Kraft, die schon einmal nicht nur Felsen vor Grabhöhlen in Bewegung brachte, nicht auch heute Steine wegzuräumen in der Lage sein?

Den Gesang aus den Osterdialogen von Heinrich Schütz können Sie hier hören.

.

.

Ein Sehnsuchtslied – hier können Sie es hören.

.

.

Hier hören Sie einen Gesang des Osnabrücker Jugendchors zum Karsamstag.

.

.

Ein Klassiker zu Epiphanie.

Hier können Sie ihn hören

.

.

Ein kleines musikalisches Juwel – entstanden in unserer Gemeinde.

Hier können Sie es hören.

.

.

Erwartung bewegt …

Maria durch ein Dornwald ging,

Kyrie eleison.

Maria durch ein Dornwald ging,

der hat in sieben Jahrn kein Laub getragen.

Jesus und Maria.

Was trug Maria unter ihrem Herzen?

Kyrie eleison.

Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen,

das trug Maria unter ihrem Herzen.

Jesus und Maria.

Da haben die Dornen Rosen getragen,

Kyrie eleison.

Als das Kindlein durch den Wald getragen,

da haben die Dornen Rosen getragen.

Jesus und Maria.

.

Lied im Gotteslob Nr. 224

Text: August von Haxthausene

Das gesungene Lied finden Sie hier.

.

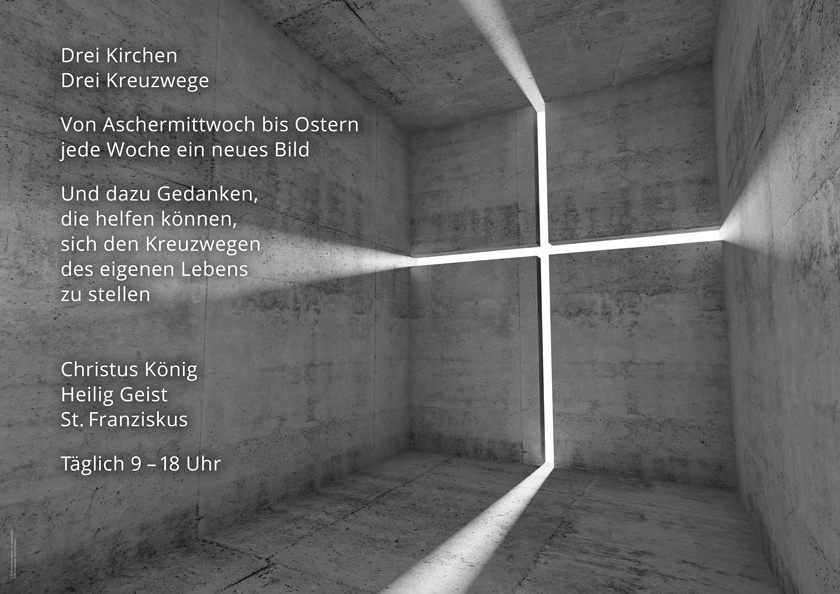

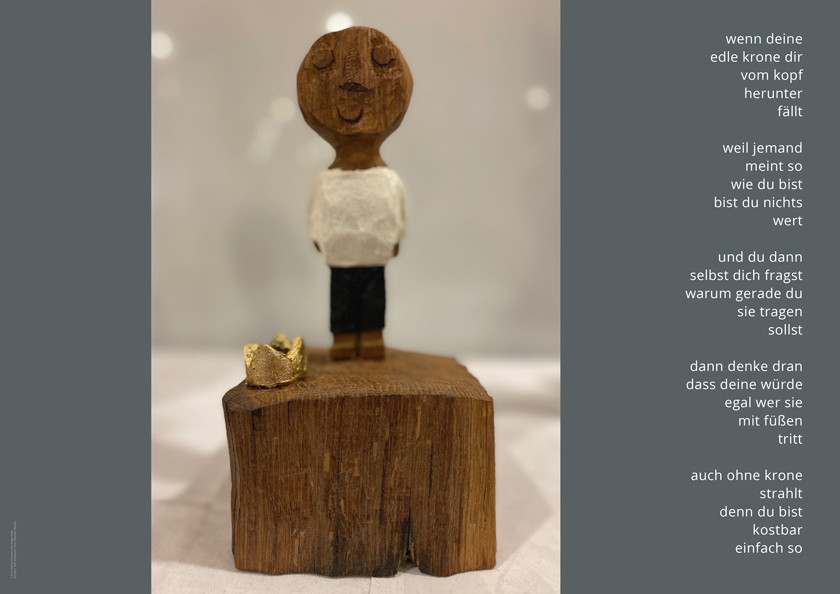

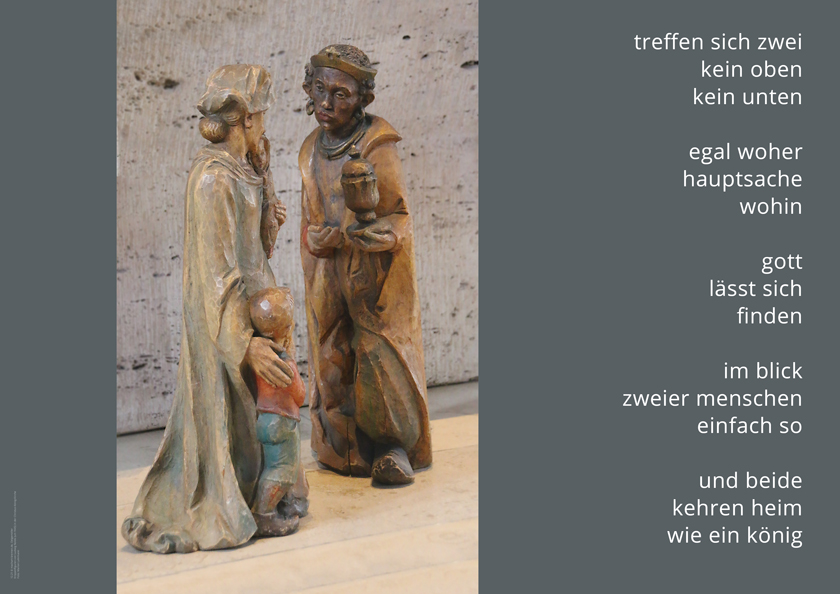

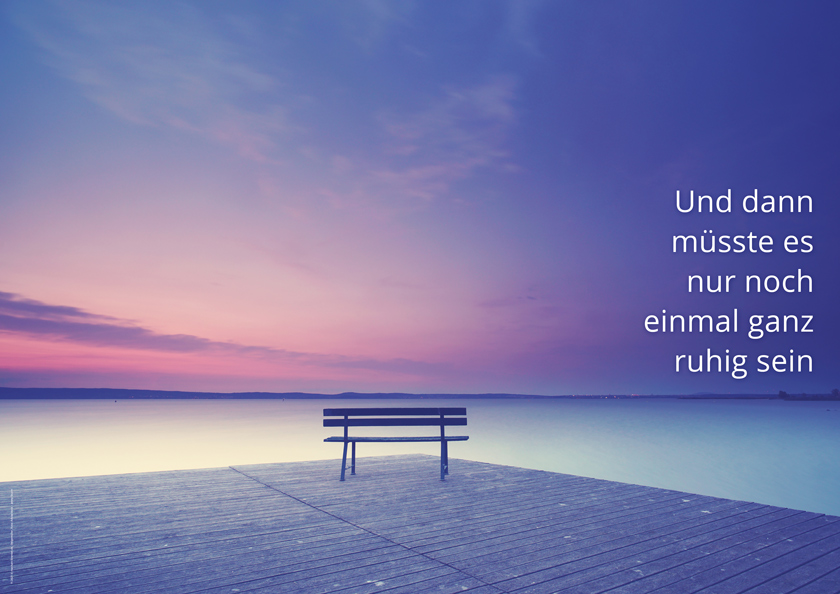

Schaukasten-Gedanken

… können für einen kurzen Augenblick ansprechen oder irritieren

oder einfach nur Freude bereiten.

Hier finden Sie die schönsten Exemplare, die vor unseren Kirchen hängen,

zum Anklicken.

.