Impulse

Worte können heilen. Und zum Nachdenken bringen. Worte können Mut machen. Und neue Wege aufzeigen. Worte bringen Gefühle zum Ausdruck. Und Sorgen. Und Nöte. Glück und Unglück zeigen sich in ihnen ebenso wie Glauben und Hoffnung. Und natürlich Zuneigung und Liebe. Besonders schön ist es, wenn einem jemand solche Worte sagt. Wenn wir sie persönlich hören. Wenn wir spüren: Der meint mich!

Sie finden auf dieser Seite Gedanken, Erlebnisse, Deutungen, Diskussionsbeiträge, die uns eingefallen sind. Oder die wir anderswo gefunden haben. Und die wir mit Ihnen teilen. In der Corona-Pandemie hat sich das bewährt, vielen Mut gemacht und Lust auf mehr. Das freut uns natürlich sehr. Und deshalb machen wir einfach weiter!

Essays, Geschichten & Gedanken

.

Die Kirche feiert am 50. Tag der Osterzeit das Hochfest Pfingsten. Der Name dieses Festes sagt auf den ersten Blick zunächst einmal noch wenig über dessen Inhalt aus.

Die Liturgiewissenschaftlerin Birgit Jeggle-Merz erschließt Pfingsten als Fest vom Wirken des Geistes, das nicht einfach ein geschichtliches Ereignis ist, sondern sich auch jetzt wieder an den Feiernden vollzieht.

Ihre Gedanken vom 6. Juni können Sie hier hören.

.

.

Vor 1700 Jahren holte Kaiser Konstantin mehrere hundert Bischöfe ins heute türkische Nicäa, um den Theologenstreit um die Gottheit Jesu zu klären. Das erste ökumenische Konzil der Geschichte formulierte ein Glaubensbekenntnis, das die christlichen Konfessionen bis heute eint.

Hat es den jüdischen Wanderprediger Jesus mit Begriffen der griechischen Philosophie zu Gott gemacht und damit den Boden des biblischen Glaubens verlassen? Hat sich die junge Kirche damals den Interessen der Staatsmacht unterworfen? War der Beschluss der Konzilsväter manipuliert?

Die Gedanken von Christian Feldmann vom 18. Mai können Sie hier hören.

.

.

Zum Tod von

Papst Franziskus

Ein Mensch unter Menschen

In aller Zerbrechlichkeit

voller Kraft

Am Emmaustag zu sterben

dem Tag des langen Weges

voller Fragen

ist sein letztes Vermächtnis

Und seine Antwort

bei der Suche

nach dem

der ins Leben

führt

Danke

Franziskus

.

Vor der Wahl

eines Nachfolgers

Wohin

führt

der Weg?

Wer wird

ihn mit uns

gehen?

Die Themen

liegen

In der Luft

Gehen wir

mutig

weiter

Komm

Heiliger Geist

.

Alexander Bergel

27. April

.

.

Zum Tod von

Papst Franziskus

Ein Mensch unter Menschen

In aller Zerbrechlichkeit

voller Kraft

Am Emmaustag zu sterben

dem Tag des langen Weges

voller Fragen

ist sein letztes Vermächtnis

Und seine Antwort

bei der Suche

nach dem

der ins Leben

führt

Danke

Franziskus

.

Alexander Bergel

21. April

.

.

Der Karfreitag ist nicht nur ein Teil der Heiligen Drei Tage, er ist für evangelische Christ:innen ein zentraler Feiertag und identitätsstiftend. Zugleich hat er in Österreich 2019 seinen Status als Feiertag verloren.

Die evangelische Theologin Cornelia Richter bringt biblische Hintergründe für die Theologie des Karfreitags – und den Hinweis, dass der Verlust des Karfreitags ein Verrat an der Menschlichkeit Gottes und an der Menschlichkeit des Menschen darstellt.

Ihre Gedanken vom 18. April können Sie hier lesen.

.

.

Wer einmal Kindern zum Einschlafen Geschichten erzählt hat, weiß um die besondere Kraft des Erzählens. Man kann in Fantasiewelten aufbrechen, die, wenn es gut läuft, fast automatisch ins Reich der Träume übergleiten lassen. Mit Geschichten kann man Zugfahrten verkürzen oder Unmögliches denkbar machen. Dass Geschichten dennoch alles andere als harmlos sind, zeigen die Debatten um die Verschwörungserzählungen, von denen wir täglich lesen.

Zu Ostern erinnert Michael Hölscher aus neutestamentlicher Perspektive an die Kraft des Erzählens, damals und heute. Seine Gedanken vom 11. April können Sie hier lesen.

.

.

Nicht der Rede wert

weil selbstverständlich

So ist es heute

mit der Ökumene

Ökumene?

Genau:

Nur gemeinsam

Nicht gegeneinander

Nicht der Rede wert

weil selbstverständlich

Wie soll es sonst

auch gehen?

Es ist sehr der Rede wert

denn Menschen gingen einfach los

bevor Amtsträger erkannten:

Daran führt kein Weg vorbei

Es bleibt der Rede wert

weil Amtsträger wieder neu

argwöhnisch darauf schielen

welche Grenzen einzuhalten sind

Wir gehen weiter

Für viele

nicht der Rede wert

Für mich schon

Die Botschaft lautet

Die Türen

bleiben

offen

Und die Tische

auf denen Brot und Wein

bereitet sind

machen Appetit auf

mehr

Alexander Bergel

25. März

.

.

Norbert Krüger empfiehlt am jüdischen Purimfest die Essenz von Norbert Recks Auseinandersetzung mit dem Juden Jesus.

Seine Gedanken vom 14. März finden Sie hier.

.

.

Warum stehen zwei verschiedene Schöpfungsgeschichten in der Bibel? Wurden wirklich zuerst die Tiere erschaffen und dann die Menschen? Hat Mose die Zehn Gebote aufgeschrieben und König David die Psalmen? Warum hat Gott in der Bibel unterschiedliche Namen? Sprach Jesus tatsächlich am Kreuz sieben letzte Worte? Weshalb irrt sich die Bibel, wenn sie doch das Wort Gottes ist?

Die verwirrenden Widersprüche lösen sich auf, wenn man die Entstehungsgeschichte der Bibel über viele Jahrhunderte kennt und die unterschiedlichen Interessen ihrer Autoren entschlüsselt.

Das Feature von Christian Feldmann im ND vom 23. Februar können Sie hier hören.

.

Statements, Interviews & Diskussionen

.

Religionen sind Systeme menschlicher Sinnsuche: Wo kommen wir her, warum sind wir hier, wo wir sind? Aber sind diese Systeme obsolet, angesichts der Fortschritte zum Beispiel in der Astrophysik, die ja den Anfang unseres Universums inzwischen ebenso gut zu erklären vermag wie die Quantenmechanik die Geheimnisse des Allerkleinsten in der Materie?

Das Grundsatzgespräch vom 30. Juni im Deutschlandfunk mit dem Astrophysiker und Professor für Naturphilosophie und physikalische Grenzfragen, Harald Leschn, können Sie hier hören.

.

.

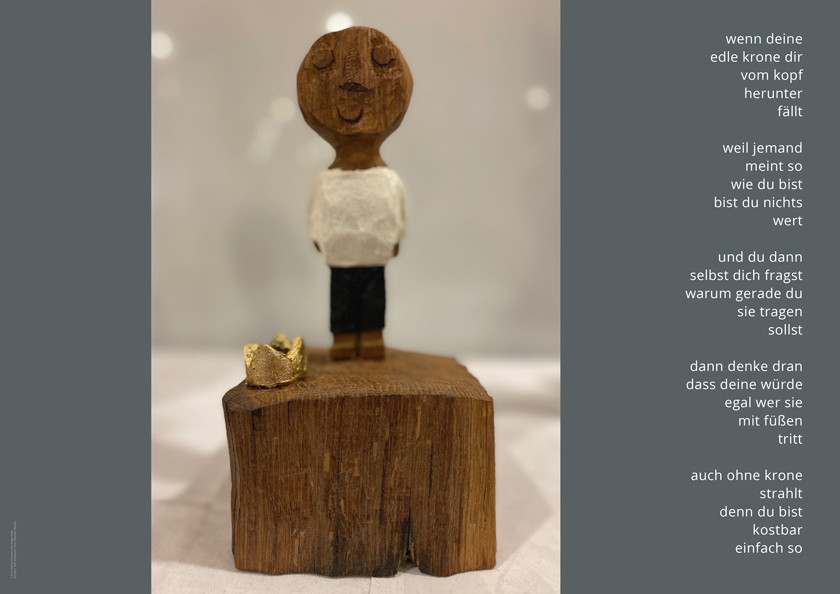

Aus Eichenholz schnitzt Diakon und Holzbildhauer Ralf Knoblauch Königinnen und Könige, die durch die ganze Welt touren.

Wie er dazu gekommen ist und warum seine Arbeit auch etwas Spirituelles hat, erzählt er im Interview, vom 4. Juni, das Sie hier lesen und hören können.

.

.

Mit der Wahl von Papst Leo XIV. schaut die ganze Welt nach Rom. Doch Stefan Kiechle fragt sich angesichts der großen Inszenierungen und Zeremonien: Wo bleiben die Frauen? Dabei denkt er auch über Männerbünde nach.

Seine Gedanken vom 23. Mai finden Sie hier.

.

.

Robert F. Prevost wurde zum Papst gewählt und hat sich den Namen Leo XIV. gegeben.

Eine erste Einschätzung von Thomas Schüller, Professor für Kirchenrecht an der Universität Münster, vom 9. Mai finden Sie hier.

.

.

Der Vatikan ist die letzte absolute Monarchie in Europa, aber in den vergangenen Jahren begehrten die Laien zunehmen auf und forderten Mitspracherechte. Papst Franziskus griff das auf, er organisierte die Weltsynode, er setzte erstmals eine Frau an die Spitze eines Dikasteriums.

Kritikern war das stets zu wenig, Konservativen ging das viel zu weit. Waren seine Veränderungen dennoch kleine Schritte hin zu einem Wandel der Machtstrukturen in der römisch-katholischen Kirche?

Die Theologin geht diesen Fragen im Interview mit dem Deutschlandfunk vom 28. April nach. Hier können Sie es hören.

.

.

Der Karfreitag war einst ein besonders gefährlicher Tag für Juden. Daran hatte auch die katholische Liturgie an diesem Tag ihren Anteil. Gerade eine berüchtigte Fürbitte war wirkungsgeschichtlich verheerend – bis es die nötige Neubesinnung gab. Manche sehen jedoch immer noch fragwürdige Elemente.

Den Artikel von Matthias Altmann vom 18. April können Sie hier lesen.

.

.

Im Jahr 325, vor 1.700 Jahren, reisten Kirchenvertreter aus der gesamten damals bekannten Welt nach Nizäa in der heutigen Türkei, um über die Natur des Gottessohnes zu streiten. Es ist das Konzil, auf das sich praktisch alle christlichen Kirchen einigen können. Aber wie sehr tangiert das Christen in der Gegenwart, jenseits von Jubiläumsveranstaltungen?

Ein Gespräch vom 11. April mit dem katholischen Theologen und Jesuiten Andreas Batlogg, der dieser Frage ein neues Buch gewidmet hat, können Sie hier hören.

.

.

Sein Buch »Wenn nichts fehlt, wo Gott fehlt« wird immer wieder als »Pflichtlektüre« bezeichnet. Loffeld, Theologieprofessor im niederländischen Tilburg sagt: Wenn »Konservative« und »Progressive« in den Kirchen glauben, Patentrezepte zu haben, dann täuschen sie sich.

Anhand der neuen Kirchenstatistik im Gespräch mit Loffeld der Versuch, die gegenwärtigen Herausforderungen der Kirchen zu analysieren und mögliche Perspektiven für ein zukünftiges Christentum aufzuzeigen.

Das Interview im Deutschlandfunk vom 31. März können Sie hier hören.

.

.

Jahrzehntelang hat die kirchliche Bürokratie Missbrauchstaten vertuscht. Annette Jantzen erläutert dazu im Interview Haltungen und Muster aus der Geschichte totalitärer Systeme.

Das Gespräch mit Michael Schüßler vom 11. März finden Sie hier.

.

.

Wie politisch darf die Kirche sein? Wie soll oder darf sie sich in den politischen Diskurs einbringen? Oder muss sie es sogar?

Das Interview mit dem Theologen Michael Roth vom 23. Februar im Deutschlandfunk Kultur können Sie hier hören.

.

Predigten

.

Predigt am Hochfest der Apostel Petrus und Paulus

zu Apg 12,1-11, 2 Tim 4,6-8.17-18 und Mt 16,13-19

Als Angela Merkel im vergangenen Herbst gefragt wird, was sie denn zum Bruch der Ampelkoalition sage, verdreht sie kurz die Augen und kommentiert das Zerwürfnis von Olaf Scholz und Christian Lindner mit nur einem Wort: „Männer!“ Nun ist die Analyse der damaligen politischen Gemengelage sehr viel komplexer und hier auch nicht der Ort für ein solches Unterfangen. Die Pointe, die die Altkanzlerin gesetzt hat, trifft jedoch ziemlich passend auch die Hauptakteure des heutigen Tages. Denn auch Petrus und Paulus waren wohl Männer jener Sorte, die einem das Augenverdrehen ziemlich leicht machen.

Petrus kommt aus einfachen Verhältnissen. Zuhause in einem kleinen Dörfchen am See Genezareth arbeitet er als Fischer. Verheiratet ist er auch, zumindest legt das die Erwähnung einer Schwiegermutter nahe. Sein Charakter? Rechthaberisch, cholerisch und wankelmütig. „Auch wenn ich mit dir sterben müsste, Jesus, ich verleugne dich nicht!“ Kurz darauf kräht der Hahn. Alle Hähne, die auf unseren Kirchtürmen sitzen, erinnern übrigens an diese Szene in der Nacht von Gründonnerstag auf Karfreitag, als Petrus, der Fels, einknickt und vorgibt, Jesus nicht zu kennen. Petrus – ein Mann mit ganz schön viel Schatten.

Und Paulus? Paulus ist ein Gelehrter. Er hatte bei Gamaliel studiert, dem Star-Theologen seiner Zeit. Geboren in Tarsus, wächst Paulus in einer Stadt mit griechischer und römischer Kultur auf. Mindestens Griechisch beherrscht er fließend, dazu Hebräisch, vielleicht auch Latein. Ein besonders Kluger also. Sein Motto: Ganz oder gar nicht. Und so macht sich der glühende Eiferer daran, die junge Kirche auszulöschen. Mord und Totschlag bringt er in die Häuser derer, die in der Spur des Jesus von Nazareth unterwegs sind. Bis es ihn vom hohen Ross herunterholt. Vor den Toren der Stadt Damaskus, als er in einer Vision dem Auferstandenen begegnet, der ihn fragt: „Saulus, warum verfolgst du mich?“ Der „Saulus-wird-zu-Paulus-Moment“.

Unterm Strich also haben wir es mit zwei Menschen zu tun, die mit ihrem eigenen Ego ganz schön beschäftigt sind. Der eine wie der andere hat eine große Klappe. Der eine wie der andere weiß es ziemlich genau. Und der eine wie der andere ist vom anderen nicht sehr überzeugt. Begegnet sind sie sich nicht sehr häufig. Einmal macht sich Paulus auf den Weg nach Jerusalem, um Petrus zu treffen, eine Art Höflichkeitsbesuch. Ein andermal geht Petrus nach Antiochia, wo Paulus ihm ganz offen Wankelmütigkeit und fehlende Klarheit vorwirft.

Und doch ist die Kirche ohne diese beiden Männer schwer vorstellbar. Denn neben diesem machohaften Gehabe, neben ihrer Großmannssucht, neben ihrer Wankelmütigkeit und neben ihrem Verhaftet-Sein in den patriarchalen Strukturen ihrer Zeit (und das obwohl Jesus so gar nicht patriarchal unterwegs war), neben all diesen Problemanzeigen waren Petrus und Paulus aber jene führenden Köpfe, die ihren eigenen Kopf am Ende hingehalten haben. Der eine wie der andere hat, reifer geworden und weiser als noch am Beginn seines Jesus-Weges, mehr und mehr erkannt, wohin dieser Weg führt. Niemals in die Enge, immer in die Weite. Niemals in die Sklaverei des toten Buchstabens, immer in die Freiheit der Liebe. Niemals in das verschlossene System, immer in eine Kirche mit offenen Türen.

Wenn wir in die Lesungen dieses Festes schauen, begegnen wir einem Petrus, der sich selbst als Befreiter erlebt. Wir begegnen einem Paulus, der sich als Werkzeug erkennt, damit alle, wirklich alle die Botschaft der Liebe erfahren. Und wir begegnen einem Jesus, der – bei allem Wissen um die Schwachheit des Simon – diesen zum Petrus, also zum Felsen dessen macht, was wir später einmal Kirche nennen werden. Freiheit, Liebe und Vertrauen. Dafür steht diese Kirche. Bis heute. Zumindest in der Theorie.

Und die Praxis? Sieht oft anders aus. Deshalb sind ja auch schon so viele gegangen. Vor allem viele Frauen. Sie sind gegangen, weil sie nicht mehr nur wie Angela Merkel die Augen über die Spezies Männer verdrehen wollen, die im katholischen Kosmos, bekleidet mit Kopfbedeckungen im violetten bis purpurroten Farbspektrum, meist sehr genau und oft sehr detailliert wissen, wie Gott ist und was er will, was Männer alles können und dürfen und was Frau alles können sollen und vor allem nicht wollen dürfen.

Vielleicht sollte man daher gerade an diesem sehr männlich geprägten Tag nicht vergessen, dass wir bald schon, am 22. Juli, das Fest der Maria Magdalena feiern, jener Frau also, die bereits die frühe Kirche als „Apostelin der Apostel“ verehrt hat. Es mag nur ein kleiner Trost sein, aber wenn ich mir überlege, wie nahe sie Jesus stand (sonst wäre über sie nicht so prominent berichtet worden), wenn ich mir vor Augen führe, dass wir ihr die Botschaft der Auferstehung zu verdanken haben (nicht Petrus und schon gar nicht Paulus, beide waren noch viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt), wenn ich also davon ausgehen kann, wie wichtig es Jesus war, dass Männer und Frauen gleichermaßen seine Zeuginnen und Zeugen sind, dann kann ich doch nicht anders, als weiterhin alles dafür zu tun, damit dies auch in unserer Kirche immer spürbarer wird.

Ich kann alle gut verstehen – Frauen wie Männer –, die mit Blick auf manches Gehabe in unserer Kirche die Augen verdrehen. Oft genug tue ich das auch. Aber heute nehme ich mir vor, nach vorne zu schauen. Und mit klarem Blick und offenem Herzen den Weg Jesu in unserer Zeit zu suchen. Und ihn zu gehen.

Alexander Bergel

29. Juni

.

.

Predigt am 12 . Sonntag im Jahreskreis

zu Lk 9,18-24

Die Leute – ja, für wen sie mich wohl halten?

Viel wichtiger – für wen hältst du mich?

Und noch entscheidender:

Wenn du sie gefunden hast,

die Antwort,

eine Antwort,

die dir einiges abverlangt,

vielleicht jedenfalls,

also, wenn du weißt,

oder ahnst,

wer ich bin,

wer ich bin

für dich –

kommst du dann mit,

lässt das Alte hinter dir

und folgst mir nach?

Alles stehen und liegen lassen?

Wenn das mal so einfach wäre,

Jesus.

Lass mich doch zuerst noch …

Nein.

Aber die Familie,

die Schule

meine Arbeit,

all die Verpflichtungen.

Und wer macht dann die Wäsche?

Natürlich, du hast Recht.

Heute ist das sicher komplizierter

als zu meiner Zeit.

Aber eine Frage doch noch,

lieber Mensch:

Wenn du all das gemacht hast:

dein Haus gebaut und aufgeräumt,

den Garten umgegraben,

die Zeitung gelesen,

die politischen Entwicklungen kommentiert,

die Versicherungen bezahlt

und das Wohnzimmer neu gestrichen hast –

was wird dann sein?

Wirst du dadurch die Welt verändert haben?

Nein?

Nicht mal ein bisschen?

Schade.

Aber genau das habe ich doch

mit dir vor!

Ja, mit dir!

Alexander Bergel

22. Juni

.

.

Predigt am Dreifaltigkeitssonntag

zu Joh 16,12-15

Dazwischen passt kein Blatt: „Der Geist wird reden, was er hört, und euch verkünden. Er wird mich verherrlichen, denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein.“ Mit anderen Worten: An den dreieinen Gott zu glauben, bedeutet: Daran zu glauben, dass dieser Gott ein Meister ist im Dialog. Gott ist Beziehung. Und Gott schafft Beziehung. Gott hört. Gott teilt sich mit. Gott gibt sich preis. Und schafft so das Leben. Immer neu.

Der Gott, von dem Jesus gesprochen hat, ist kein Gott der Philosophen. Der Gott, von dem er gesprochen hat, ist einer, der sich erfahren lässt. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, genauer: der Gott Abrahams und Saras, der Gott Isaaks und Rebekkas, der Gott Jakobs und seiner Frauen Lea und Rachel, der Gott Israels also, er schafft aus dem Nichts eine ganze Welt. Geleitet sein Volk durch Wüsten hin zu blühenden Gärten. Geht voran und hinterher. Dieser Gott spricht, mal leise, mal laut, immer aber von Herz zu Herz. Seine Kraft ist mitten im Menschen. Und manchmal nimmt sie sogar die Dinge in die Hand, diese Kraft. Das beste Beispiel dafür ist Jesus selbst.

In ihm wird deutlich: Gottes Liebesgedanken haben ein Herz. Und ein Gesicht. Und Hand und Fuß. Gott schaut uns an. In einem Menschen. Meist von unten. Oder mit dem Arm auf unserer Schulter. Von oben herab blickt er nur vom Kreuz. Der Schmerz der ganzen Welt ist aufgehoben bei ihm. Doch nicht nur das. Der Schmerz der ganzen Welt wird auch verwandelt. Denn er, der alles lebendig macht, kann doch seinen Menschensohn nicht im Tode lassen.

Er kann doch niemanden, der den Lebensatem in sich trug, im Tode lassen! Keinen Menschensohn und keine Menschentochter. Gottes Geistkraft bläst den Gestank des Todes hinweg. Und wirbelt auch sonst alles kräftig durcheinander. Damit das Leben nicht vergeht.

Was wir heute feiern, ist, daran zu denken, was Menschen erlebt haben und erleben: Ich bin geschaffen. Und geliebt. Ich bin gesehen. Und erlöst. Ich bin getragen. Und gestärkt. Der Gott über mir hat mich gewollt. Der Gott neben mir geht mit mir durch Dick und Dünn. Der Gott in mir hält mich am Leben. Manche nennen die Dreifaltigkeit. Geheimnisvoll – so wie das Leben selbst. Weil Menschen dies erlebt haben, ist es zur Realität geworden. Keine, die sich beweisen ließe. Aber eine, mit der sich leben lässt.

Alexander Bergel

15. Juni

.

.

Predigt an Pfingsten

zu Apg 2,1-11, 1 Kor 12, 3b-7.12-13 und Joh 20,19-22

Vor zwei Wochen – die Weltkirche versammelt sich aus ganz Deutschland: München, Mainz, Würzburg, Aachen, Paderborn, Fulda, Osnabrück, Hamburg, Berlin – auch aus Harare, Brasilien, Palästina. Und ich mittendrin! Wir diskutieren und erzählen über Gerechtigkeit und Suffizienz (das ist die Frage nach dem richtigen Maß), planetare Grenzen, viele beeindruckende und bedrückende Erkenntnisse, erschreckende Forschungsergebnisse, Transformation, Menschenrechte – vielfach sehr theoretisch. Ich habe gar nicht geschafft, alles zu verstehen, geschweige denn mitzuschreiben. Es war schon interessant … eigentlich …

Und dann kam plötzlich Bewegung in unsere Gruppe … ein Brausen … Aufbruch … Warum? Wodurch? Da steht jemand auf bzw setzt sich nach vorne: „Lasst uns die Blockaden überwinden – die individuellen und die globalen!“ Es ist der Jesuit Jörg Alt, der Klimakleber, der appelliert: „Wir müssen etwas tun – wir nehmen Kurs auf den Weg in die Klimahölle – wir müssen den Ausstieg selbst in die Hand nehmen – uns mit der Jugend verbünden – auf die Jugend hören! Revolution der Unterbrechung – ja das ist es!“

Plötzlich waren wir alle „angesteckt“ von dem Gedanken aktiv zu werden – nicht nur zu untersuchen, abzuwägen, zu diskutieren – es war wie ein Brausen, wie ein Sturm, der uns erfüllte. .Da war ich mittendrin in meinem Pfingsterlebnis, in dem Geschehen, das wir gerade aus der Apostelgeschichte gehört haben – und auch dort waren Menschen aus aller Welt versammelt.

Übrigens feierten die Juden an diesem Tag, am 50. Tag nach dem Pessachfest das Fest Schawuot, als Erntedank für ihre Weizenernte und auch als Erinnerung an den Bundesschluss des Volkes Israel mit Jahwe: „Jahwe ist bei uns, er hat es uns versprochen.“ Deshalb feiern wir Pfingsten 50 Tage nach Ostern. In diesem Jahr haben die Juden ihr Fest schon am vergangenen Montag gefeiert.

Unsere Diskussionen und unser Ringen darum, was wir nun tun wollen/müssen, ging vor zwei Wochen bis tief in die Nacht hinein. Erfüllt vom Geist des Aufbruchs sind wir schließlich nach Hause gefahren – mit vielen ganz konkreten Ansätzen, Ideen, Herausforderungen. Auch die Jünger:innen sind – so erfüllt vom Heiligen Geist – von dieser unmittelbar im Zusammensein erfahrenen Geistkraft – in die Welt hinausgegangen – gestärkt mit Mut, Kraft und Hoffnung – die Botschaft Jesu zu leben und zu verkünden.

In seinem Brief an die Gemeinde in der Weltstadt Korinth zeigt uns Paulus, was das bedeuten kann: Durch diesen Geist sind wir verbunden – wie in einem Leib – haben aber auch gerade diese Vielfalt der Gaben und Dienste – auch verbunden mit seinem Auftrag: euch „gegeben, damit sie anderen nützen“ – so schreibt Paulus.

Der österliche Gruß Jesu, die Zusage „Der Friede sei mit euch“ ist eng verknüpft mit der Geistsendung Jesu – so gestärkt und ermutigt wagen sie sich in die Welt – „wir sind gesandt – wir gehen erfüllt – wir wollen die frohmachende Botschaft, diesen Geist des Friedens leben“!

Ich wünsche Euch/Ihnen auch so ein Pfingsterlebnis, wo ihr das Brausen spürt – oder auch „nur“ den Hauch, wie Johannes im Evangelium schreibt – lasst euch anstecken von dem Feuer! Dann wird die Welt ein Stück weit menschlicher – wir müssen nicht Klimakleber:innen werden wie Jörg Alt – aber wir können Blockaden überwinden, Türen öffnen, Widerstand wagen, neue Wege gehen – miteinander und aufeinander zu! In diesem Sinn: Frohe Pfingsten!

Andrea Tüllinghoff

8. Juni

.

.

Predigt an Christi Himmelfahrt

zu Apg 1,1-11 und Lk 24,46-53

Nun ist er endgültig weg. Auf und davon. Nicht mit einer Rakete, das dürfte allen klar sein, aber doch mit einigem Aufsehen. Weg geht er, weit weg in den Himmel. Und die Jünger? Und wir? Wir bleiben zurück. Wie so oft. Und müssen sehen, wie es weiter geht. Ja, wie geht es denn weiter? Was bleibt von dieser unglaublichen Botschaft? Was bleibt von Jesus? Was bleibt von ihm, wenn er weg geht? Es bleibt erst einmal die Frage: Bin ich bereit, ihm zu folgen? Ihm, der vom Frieden nicht nur sprach, sondern ihn lebte. Ihm, der mit jeder Faser seiner Existenz davon überzeugt war, dass die Liebe immer die stärkeren Argumente hat. Ihm, der barmherzig war. Und mutig. Und kraftvoll. Und am Ende tot.

Bin ich bereit, einem zu folgen, der alles gegeben hat, sogar sich selbst? Und bleibt es für mich nicht nur eine fromme Episode längst vergangener Zeiten, von der man auch nicht so richtig weiß, wie man sich das vorzustellen hat – bleibt es für mich nicht nur eine alte Geschichte, sondern reale Erfahrung, dass der, der starb, fürchterlich zugerichtet am Kreuz, dass genau der von den Toten auferstanden ist? Und macht es mir Mut, gibt es mir Kraft, darauf mein ganzes Leben zu gründen?

Ostern, Himmelfahrt und Pfingsten – wann und wie auch immer vor 2000 Jahren der Tote als Lebender erfahren wurde, wann und wie auch immer er ganz zu seinem Vater heimging, wann und wie auch immer die Kraft aus der Höhe alles durcheinander gewirbelt hat, wann und wie auch immer das alles war – auf eines kommt es an: Gehe ich den Weg Jesu weiter? Traue ich mir das zu? Wenn ja, dann könnten wunderbare Dinge passieren: Was sich vernichtend durch mein Leben schlängelt, machtvoll und heimtückisch – es verliert seine Kraft. Was Beziehungen und Geschichten vergiftet – es endet nicht mehr tödlich. Krankes wird gesund, die Enge wird zur Weite, der Blick verändert sich. Keine Macht der Welt wird stärker sein als diese Freiheit, die der geben kann, der sich selbst verschenkt hat.

Heute spüren wir, welche Kraft von Ostern ausgeht: Einer stirbt, damit alle leben. Einer lebt, damit wir nicht ins Dunkle sinken. Einer sprengt die Dimensionen dieses Lebens auf, damit wir weit werden im Denken, Fühlen und Handeln. Einer sendet seinen Geist, damit das alles nicht in Vergessenheit gerät, sondern eine Zukunft hat. Doch Vorsicht: All das könnte frommes Gerede bleiben. Und zur bloßen Folklore verkommen. Oder zum vermuteten Kennzeichen einer kulturellen Identität. Es könnte aber auch anders sein. Es könnte uns packen. Wieder neu. Mich, Sie und viele mehr. Es könnte. Und dann? Ja, was wäre wohl dann?

Alexander Bergel

29. Mai

.

.

Predigt am 6. Ostersonntag

zu Apg 15, 1-2.22-29 und Joh 14,23-29

Es hat ordentlich geknallt. Denn es ging ans Eingemachte. „Wenn ihr euch nicht nach dem Brauch des Mose beschneiden lasst, könnt ihr nicht gerettet werden.“ Meint jedenfalls die eine Fraktion. Die andere sagt: „So einfach ist das nicht. Wir müssen neue Wege gehen.“ Die Apostelgeschichte berichtet davon, wie Menschen, die in der Spur Jesu unterwegs sind, nach dem richtigen Weg suchen.

Müssen die alten Regeln für alle gelten, auch für Nichtjuden? Oder sind da Spielräume möglich? Und: Warum gibt es diese Regeln überhaupt? Welchen Sinn haben sie? Und wenn es manchen schwer fällt, darin einen Sinn zu erkennen – gibt es für sie vielleicht die Möglichkeit, auf andere Weise dem Auferstandenen zu folgen? Die Männer und Frauen der ersten Stunde machen es sich nicht leicht. Sie hören aufeinander. Sie streiten. Sie suchen nach Argumenten. Sie bitten Gott um Beistand. Und dann, dann finden sie eine Lösung.

Wie ist das heute mit der Meinungsfindung? In der Kirche: liberal gegen traditionell. In der Politik: links gegen rechts. Im Freundes- und Bekanntenkreis: meine Meinung gegen deine Meinung. Geht es ums Argument? Oder nicht doch immer mehr darum, den anderen als Menschen zu diskreditieren? Sind echte Diskussionen überhaupt noch möglich? Oder werden sie immer mehr zur Schlammschlacht?

Wenn Jesus von seinem Frieden spricht, den er uns hinterlassen will, dann meint er wohl keinen faulen Kompromissfrieden, der jede Auseinandersetzung ausklammert. Das wäre das andere Extrem. Wenn Jesus von seinem Frieden spricht, der so anders ist als der, wie die Welt ihn uns gibt, dann meint er vielleicht eher einen Frieden, der die Herzen so anrührt, dass es nicht darum geht, wer am Ende gewinnt, sondern darum, am Ende noch in den Spiegel schauen zu können.

Weil ich meine Meinung nicht absolut setze. Weil ich nicht um jeden Preis gewinnen will. Weil ich nicht mein Selbstwertgefühl davon abhängig mache, wie mächtig ich bin. Vielleicht müsste man sich das mal wieder fragen: Wenn ich in den Spiegel schaue – wen sehe ich da eigentlich?

Alexander Bergel

25. Mai

.

.

Predigt am 4. Ostersonntag

zu Joh 10,27-30

Wir müssen uns nichts vormachen: Die guten alten Zeiten sind vorbei. Doch bevor sich Wehmut regt oder innerer Widerstand, seien wir doch ehrlich: Die guten alten Zeiten – die gab es eigentlich nie. Wenn ich mit alten Leuten spreche, na klar, dann ist die Erinnerung manchmal so präsent, dass man schon wehmütig werden kann: Früher, ja, da waren die Kirchen voll. Da gab es große Gruppen, Feste und Fahrten, viel Gemeinsames, ähnliche Interessen. Man wusste, was zu tun war. Und die Verantwortlichen, der Pastor, die Gemeindeschwester, die waren immer da. Man kannte sich. Und heute?

Szenenwechsel. „Meine Schafe hören auf meine Stimme: Ich kenne sie und sie folgen mir.“ Dieses Jesus-Wort, es fasziniert bis heute. Und mit ihm die Verheißung, ja mehr noch, das Versprechen: Da ist einer, der mich kennt. Der mich sieht. Der um mich weiß. Jesus war einer, der den Menschen ganz nahekam. Der wusste, was sie brauchen. Der mit ihnen Wege ging. Wenn uns dieses Bild bis heute fasziniert, dann wohl deshalb, weil es unsere tiefe Sehnsucht nach Heimat anrührt.

Ist es das, was viele heutzutage so vermissen? Dass da keine einheitliche Gruppe mehr ist? Dass da keiner mehr sofort weiß, wer ich bin, wo mir der Schuh drückt? Vermutlich ist das so. Andererseits – und auch das gehört zur „guten alten Zeit“ – andererseits hat dieses klar strukturierte Miteinander auch immer wieder zu einer Enge und Starrheit geführt, die eigene Wege oft unmöglich gemacht haben: „Wir machen das hier aber so. Und das war immer sehr schön!“

Wenn Jesus sagt: „Ich kenne die Meinen!“ – dann ist das ein Auftrag an alle, die in seiner Spur unterwegs sind. Ein Auftrag, sich diese Haltung zu eigen zu machen. Und das bedeutet vor allem: zu schauen, was die Menschen heute brauchen. Die, die noch kommen. Und die, die nicht mehr da sind. Unsere Gemeinde wird dann eine Zukunft haben, wenn wir nah dran sind an dem, was die Menschen in unseren Stadtteilen brauchen. Wenn sie bei uns etwas finden, das ihnen Kraft zum Leben gibt. Ein erster Schritt wäre vielleicht mal zu überlegen: Was weiß ich eigentlich von den Menschen, die Sonntag für Sonntag mit mir hier in der Kirche sitzen?

Alexander Bergel

11. Mai

.

.

Predigt am 3. Ostersonntag

zu Joh 21,1-14

Sieben Männer am See. Dort also, wo sie sich auskennen. Endlich wieder! Zu viel war auch geschehen. Der, auf den sie ihre ganze Hoffnung gesetzt hatten, war tot. Was macht man, wenn ein Projekt gescheitert ist? Viele sagen dann: Ich geh zurück. Zurück in die vertraute Umgebung. Zu vertrauten Menschen. Zurück in vertraute Muster. Das muss nicht falsch sein. Aber darin liegt auch eine Gefahr. Beides begegnet uns am See von Tiberias. Und vermutlich auch in unserem eigenen Leben.

Sie hatten es doch wirklich gewagt: Petrus und Thomas, Natanael, die Zebedäussöhne und noch zwei weitere seiner Jünger. Sie waren Jesus gefolgt. Hatten alles stehen und liegen gelassen. Hatten gesehen, wie er Menschen berührt und geheilt, sie alle in Frage und manche der Drangsalierten und Ignorierten in die Mitte gestellt hatte: Frauen und Kinder und die vielen anderen Schutz- und Rechtlosen seiner Zeit. Genau das – und vor allem, dass Jesus all das mit Gott in Verbindung bringt – hatte ihn das Leben gekostet. Sein Lebensprojekt war gescheitert. Und sie mit ihm. Oder doch nicht?

Jesus war von den Toten auferstanden. Was erst als Weibergeschwätz verunglimpft wurde, hatte zu einer realen Begegnung mit dem Auferstandenen geführt. Thomas, der all das massiv in Frage gestellt hatte, wurde im Innersten erschüttert, als er Jesus an seinen Wunden erkannte. Aber dann fing der Alltag doch wieder an. Jesus war nicht mehr so da, wie sie es gewohnt waren. War es vielleicht doch alles nur Einbildung? Mehr Wunsch als Realität? Was also sollten sie noch tun in Jerusalem? In jener Stadt, die so voller Sehnsucht nach Frieden und Leben ist, dass es sich bis heute spüren lässt. In jener Stadt aber, vor deren Toren der Friedensfürst sein Ende fand.

Also zurück in die Heimat. Vielleicht, so hatten sich die sieben Männer damals gedacht, vielleicht brauchen wir nur etwas Ruhe. Vielleicht brauchen wir den alten bekannten Rahmen. Vielleicht, wenn wir erstmal wieder in der Spur sind, vielleicht findet sich dann alles wie von selbst. Also gehen sie fischen. Doch sie fangen – nichts. Erst als da einer kommt und für einen neuen Blick auf die alten Dinge sorgt, erst dann geschieht das Wunderbare: Fische ohne Ende! Und in all dem diese Spannung: Ist er es vielleicht wieder? Keiner traut sich, dem Gedanken bis zum Ende zu folgen. Nur der, der mit den Augen der Liebe auf alles blickt, der erkennt: „Es ist der Herr!“

Dem Auferstandenen zu folgen, ist keine einfache Sache. Zu stark sind die Argumente dagegen. Zu groß die Verunsicherung. Zu mächtig die alten bekannten Bahnen. Die Begegnung der Sieben am See zeigt mir aber, dass es doch gehen kann. Dass es gehen kann, Ostern mitten im zermürbenden täglichen Allerlei zu erleben. Denn dort, wo alles seine Ordnung hat, dort, wo eigentlich niemand mehr etwas erwartet, dort, wo ich festgelegt zu sein scheine – dort, genau dort beginnt plötzlich etwas Neues. Damals war es jedenfalls so. Warum nicht auch heute?

Alexander Bergel

3. Mai

.

.

Predigt in der Osternacht

zu Gen 1, Gen 6-9, Ex 13-15, Jes 54 und Joh 20

War es die Sehnsucht? Oder die pure Verzweiflung? Oder beides? Maria, die Frau aus Magdala, zieht es hin zum Grab. Was sie dort findet wird, ist eigentlich klar. Den Tod. Nicht abstrakt. Konkret. Jesus – der, den sie liebte, dem sie vertraute, der sie zur Jüngerin machte – ist tot. Ein für alle Mal. Aber sie geht. Will ihm nahe sein. Und ist es dann auch. Nur ganz anders als erwartet.

Genau deshalb sind wir hier. Mitten in der Nacht. Wir sind hier, weil eine Frau nicht zuhause blieb. Weil eine Frau ihrem Herzen folgte. Weil eine Frau sich die Hoffnung nicht austreiben ließ. Wir sind hier und hören ihre Geschichte. Und nicht nur die. Wir hören von Adam und Eva, von Noah, von Mose und Mirjam. Uralte Geschichten. Weitererzählt von Generation zu Generation. Bis heute. So wurden und werden sie zu unseren Geschichten. Geschichten, die davon künden, was einmal war. Und die uns Mut machen, glauben zu können, dass sie weiter gehen – bis hinein in unsere Tage.

Am Anfang von allem steht eine Liebesgeschichte: Adam und Eva. Ganz gleich, wie sie wirklich hießen und ob es sie jemals gab, es gab einen Anfang. Und der war gut. Sehr gut sogar. Keine Scham. Keine Angst. Nur Liebe. Lange ist das her. Aber nicht vorbei. Denn das Paradies, es lebt weiter. In uns. Auch dann, wenn es dunkel wird. Am Anfang, da war alles gut. Und tief in uns ist es das auch! In einer Welt, die vor dem Kollaps steht, ermutigt mich die Geschichte vom Anfang, dem Untergang zu widersprechen. Der Liebe mehr zu trauen als dem Hass. Liebende wissen, wie das geht. Denn wer liebt, traut sich, so etwas zu sagen: „Stark wie der Tod ist die Liebe, auch mächtige Wasser können sie nicht löschen.“

Mächtige Wasser. Wir hören von Noah, einem Menschen, der sich nicht unterkriegen lässt, auch wenn der Welt das Wasser bis zum Halse steht. Woher nur kommen diese Todesfluten, immer und immer wieder? Ist es der Drang, wie Gott zu sein, der alles überflutet? Ist es die Ignoranz der Mächtigen, in deren Händen die Erde nur ein Spielball ist? In einer Welt, in der vielen das Wasser wirklich bis zum Halse steht, ermutigt mich die Geschichte von der Arche, meine Taube immer wieder auszusenden. Wie Noah. Das heißt nicht, naiv darauf zu hoffen: Es wird schon wieder irgendwie mit dem Klima. Denn das wird es nicht einfach so. Aber wir können etwas tun. Immer und immer wieder darüber sprechen. Immer und immer wieder den Mächtigen in den Ohren liegen. Selbst so leben, dass unsere Erde eine Zukunft hat. Und damit rechnen, dass Gott zu uns steht, wenn der Bogen am Himmel uns seine Treue in Erinnerung ruft, wenn eine Taube, vielleicht mit einem Ölzweig im Schnabel, unsere Wege kreuzt.

Gekreuzte Wege. Wir hören von Mose und Mirjam, ein Mann und eine Frau, die ihr Volk in die Freiheit führen. Ein ganzes Volk erfährt am eigenen Leib, wonach es sich so lange sehnt: Atmen können. Leben. Singen. Einfach so. Keine Macht mehr den skrupellosen Sklavenhaltern! Keine Macht den Unterdrückern! Keine Macht den Menschenschindern! Und obwohl es immer wieder von vorne begann, obwohl seine Freiheit immer wieder bedroht war, obwohl jüdische Menschen immer und immer wieder gedemütigt, verschleppt und ermordet wurden bis hinein in unsere Tage, hat dieses Volk nicht aufgehört, seinem Gott über den Weg zu trauen und sich immer und immer wieder an die große Befreiung erinnert, die seine Väter und Mütter erfahren hatten. Was für ein Mut! Was für ein Vertrauen! Was für eine Kraft! Wir Christen leben daraus genauso. Bis heute.

Leben bis heute. Wir hören von Maria Magdalena. Sie hätte weglaufen können. Sich verkriechen. Und irgendwann zur Tagesordnung übergehen können. Hat sie aber nicht. Maria geht zum Grab und wird Zeugin dessen, was sich nicht in Worte fassen lässt: Jesus lebt! Der Tod hat ausgespielt! Endgültig! Sie hat es weitererzählt. Und seither hören wir davon, wie Jesus ihren Namen nennt und sie in diesem Augenblick begreift, was geschehen ist.

Wir feiern Ostern, weil Menschen trotz allem, was schon immer dagegensprach, vertraut und gehofft und gehandelt haben. Adam und Eva: Liebe pur. Noah: Vertrauen pur. Mose und Mirjam: Aufbruch pur. Maria von Magdala: Sehnsucht pur. Und mittendrin, mal zwischen den Zeilen, mal als Überschrift, mal tief verborgen: Gott, der uns nicht fallen lässt. Nicht einmal im Tod.

Sie spüren das gerade nicht so sehr? Der Blick in die alten Geschichten zeigt: Das ging eigentlich fast immer allen ganz genauso. Deshalb brauchen wir einander. Erzählen wir einander davon, wie das bei uns ist mit der Liebe, mit dem Vertrauen, mit dem Aufbruch, mit der Sehnsucht. Teilen wir nicht nur die Schreckensvisionen und Unheilsgeschichten. Teilen wir das, was uns am Leben hält. Denn genauso fing es an. Immer wieder. Mit anderen Worten: Genauso könnte es weitergehen!

Alexander Bergel

20. April

.

.

Predigt am Gründonnerstag

zu 1 Kor 11,23-26 und Joh 13,1-15

Es war ihm wichtig. Wirklich wichtig. Viel brauchte er nicht dazu. Einen Tisch. Brot und Wein. Und ein Herz voller Liebe. Ein Herz, das keine Grenzen akzeptiert. Nicht mal die Grenze des Todes. Ja, Jesus hat Grenzen überwunden. Immer wieder. Grenzen der Herkunft. Grenzen der Geschlechter. Grenzen des Denkens. Und so war bei ihm mit einem Mal alles möglich: Menschen am Rande standen plötzlich in der Mitte. Menschen ohne Durchblick konnten wieder sehen. Menschen mit verstopften Ohren nahmen plötzlich auch die Zwischentöne wahr. Menschen ohne Gesicht hatten plötzlich ein Ansehen.

Immer wieder hat Jesus Menschen eingeladen, mit ihm zu essen und zu trinken. Wer vorher auf klare Regeln stieß, die bestimmten, wer dazugehört und wer nicht, hört nun eine Frage: Möchtest du dabei sein? Viele haben Ja gesagt. Und dieses Ja hat ihr Leben verändert. Am letzten Abend seines Lebens lädt Jesus wieder ein. Diesmal den engsten Kreis. Er ahnt, nein: er weiß wahrscheinlich ganz genau, dass dieser Abend sein letzter sein wird. Es wird ein Abend des Abschieds. Ein Abend der letzten Worte. Ein Abend der letzten Zeichen. Ein Abend, der eine ganze Welt enthält: „Nehmt und esst, das ist mein Leib. Nehmt und trinkt, das ist mein Blut.“ Mit anderen Worten: „Seht her, meine ganze Liebe, alles, was ich bin und habe, meine Träume, meine Taten, mein Leben und mein Sterben auch – alles gebe ich in eure Hand.“

Später wird man fragen: Was bedeutet das: Leib und Blut? Wie kann, wie muss ich es deuten? Wie soll man ein Geschenk, in Liebe gegeben, anders deuten als: „Seht her: Hier bin ich! Und hier bleibe ich!“ Keine Magie, kein Zauber könnte das je erklären. Die Philosophie dahinter ist ganz einfach: „Mensch, ich bin und bleibe da, wo du bist! Wenn du mir vertraust, dann wirst du es erleben, das verspreche ich, du wirst erleben, dass du nicht ins Bodenlose fällst. Du wirst es erleben in deinen Ölbergnächten, da, wo du voller Angst und ganz alleine bist. Du wirst es erleben, wenn du dein Kreuz schleppst. Du wirst es erleben, wenn die Zahl der Gräber immer größer wird, an deren Rand du trauerst. Ja, du wirst es spüren!“

„Doch“, so viel Offenheit muss sein, an einem Abend wie diesem, einem Abend, an dem es ans Eingemachte geht, „doch, Jesus, was ist, wenn ich das, was du in dieses Brot und diesen Wein hineingelegt hast, einfach nicht (mehr) spüre? Was, wenn ich Brot und Wein zwar koste, aber mir das alles gar nichts gibt? Was, wenn ich gerne fühlen würde, dass du mein Leben trägst und dich mir schenkst – da aber gar nichts ist?“ Schon damals waren viele Fragen mit im Raum. Wer weiß: Vielleicht auch Fragen wie diese. Und vielleicht waren es auch solche Gefühle, die Jesus motiviert haben, noch einen Schritt weiterzugehen.

Er stand vom Tisch auf, nahm Wasser und bückte sich, hinein in den Dreck. „Wenn es so ist“, so höre ich ihn sagen, „wenn es so ist, dass du alles spürst, nur meine Liebe nicht, dann ist vielleicht die Zeit gekommen, dass auch du aufstehst – und etwas tust! Mach’s wie ich: Teile dein Leben! Und deine Liebe! Überwinde Grenzen! Mit einem Krug Wasser in der Hand, um dem, der dich braucht, die Füße zu waschen. Zeige ihm: Ich bin da für dich! Auch wenn‘s dir dreckig geht. Zeige ihm: Ich gehe mit dir Wege, von denen wir beide nicht wissen, wohin sie führen. Aber ich gehe mit! Und wenn der Weg zu lang wird, werde ich dir die Füße verbinden.“

Es gibt viele Wege, dem Geheimnis der Liebe Jesu auf die Spur zu kommen. Einer Liebe, die du dir auf der Zunge zergehen lassen kannst. Einer Liebe, die anpackt. Einer Liebe, die Hoffnung schenkt. Einer Liebe, die nicht wegläuft. Einer Liebe, die Grenzen überwindet. Am Ende sogar die Grenze des Todes.

Alexander Bergel

17. April

.

Gebet, Musik & Poesie

.

»Komm, Heiliger Geist, komm!« Dieses gesungenes Gebet zu Pfingsten

hören Sie hier.

.

.

»Veni Sancte Spiritus!« Den kraftvollen Pfingsthymnus aus Notre-Dame de Paris

hören Sie hier.

.

.

Am 2. Ostersonntag begegnet uns Jahr für Jahr der zweifelnde Thomas. Durch allen Zweifel hindurch ist er doch der sehnsuchtsvoll Glaubende. Oder wird es immer mehr. Thomas begegnet dem Auferstandenen, der ihm seine Wunden hinhält. »Sei nicht ungläubig, sondern gläubig«, ruft ihm Jesus zu. Und die Antwort? »Mein Herr und mein Gott!«

Von diesem Ringen, von dieser Sehnsucht und ihrer Erfüllung ist der Gesang »Adoro te devote – Gottheit tief verborgen« von Thomas von Aquin durchdrungen:

Kann ich nicht wie Thomas schaun die Wunden rot,

bet ich dennoch gläubig: Du mein Herr und Gott!

Tief und tiefer werde dieser Glaube mein,

fester lass die Hoffnung, treu die Liebe sein.

Sie finden diesen Gesang im Gotteslob unter der Nummer 497.

Hören können Sie ihn hier (Strophe 4, 2:42).

.

.

»Weib, was weinest du?« Einer der berührendsten Gesänge zum Osterfest.

Es gäbe sicher nach wie vor so manches, was nicht nur Frauen in dieser Kirche zu beweinen hätten. Aber es gab und es gibt sie dennoch immer noch: die Verkünderinnen dieser einen unglaublichen Botschaft. Sollte deren Kraft, die schon einmal nicht nur Felsen vor Grabhöhlen in Bewegung brachte, nicht auch heute Steine wegzuräumen in der Lage sein?

Den Gesang aus den Osterdialogen von Heinrich Schütz können Sie hier hören.

.

.

Ein Sehnsuchtslied – hier können Sie es hören.

.

.

Hier hören Sie einen Gesang des Osnabrücker Jugendchors zum Karsamstag.

.

.

Ein Klassiker zu Epiphanie.

Hier können Sie ihn hören

.

.

Ein kleines musikalisches Juwel – entstanden in unserer Gemeinde.

Hier können Sie es hören.

.

.

Erwartung bewegt …

Maria durch ein Dornwald ging,

Kyrie eleison.

Maria durch ein Dornwald ging,

der hat in sieben Jahrn kein Laub getragen.

Jesus und Maria.

Was trug Maria unter ihrem Herzen?

Kyrie eleison.

Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen,

das trug Maria unter ihrem Herzen.

Jesus und Maria.

Da haben die Dornen Rosen getragen,

Kyrie eleison.

Als das Kindlein durch den Wald getragen,

da haben die Dornen Rosen getragen.

Jesus und Maria.

.

Lied im Gotteslob Nr. 224

Text: August von Haxthausene

Das gesungene Lied finden Sie hier.

.

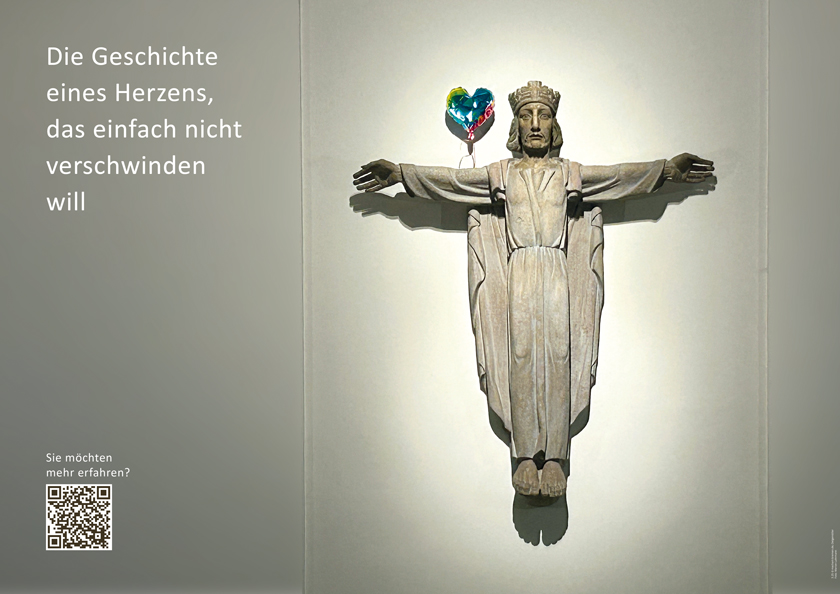

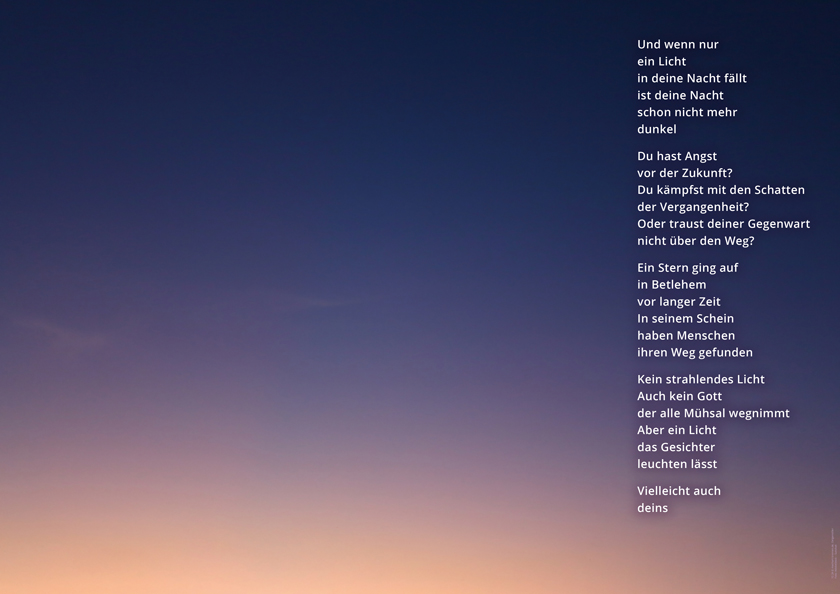

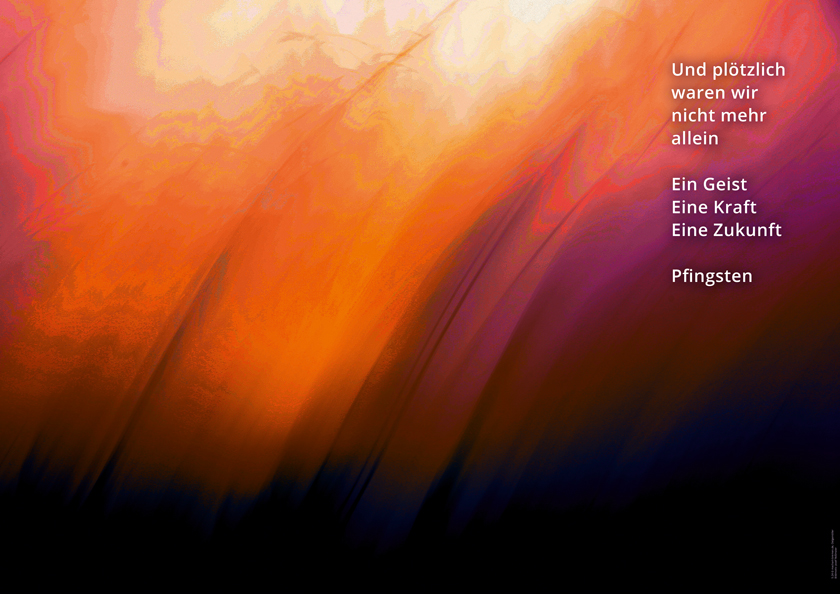

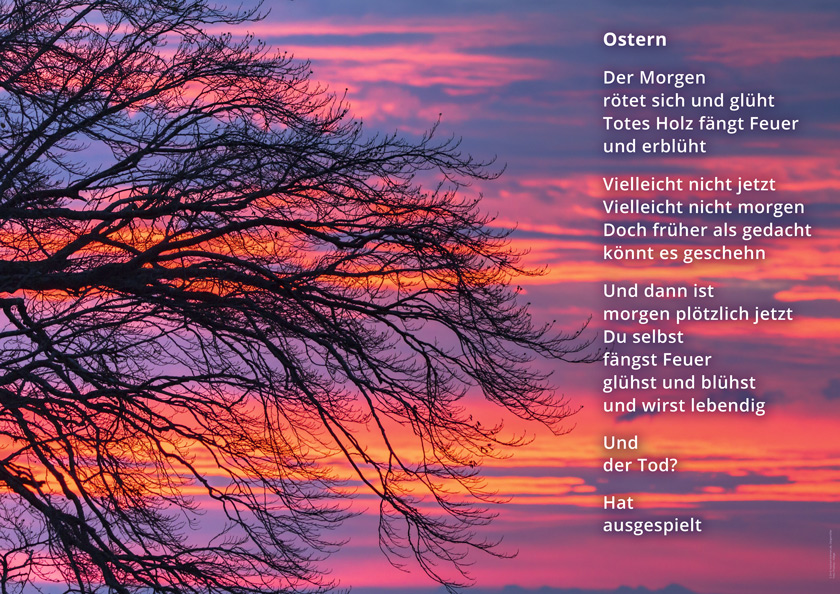

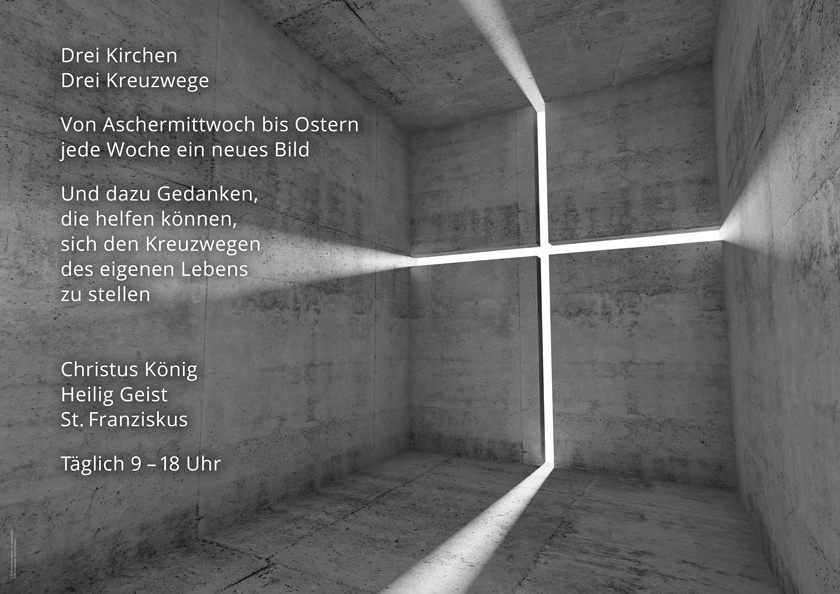

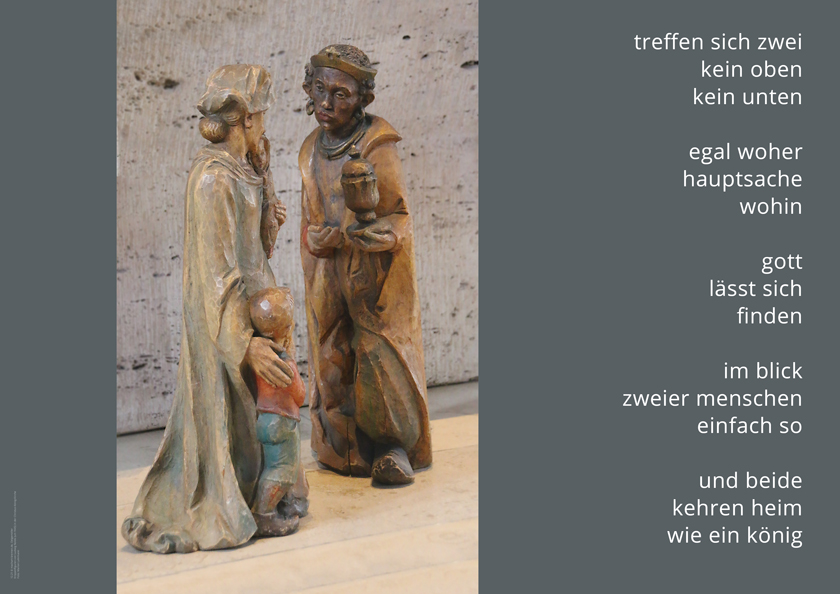

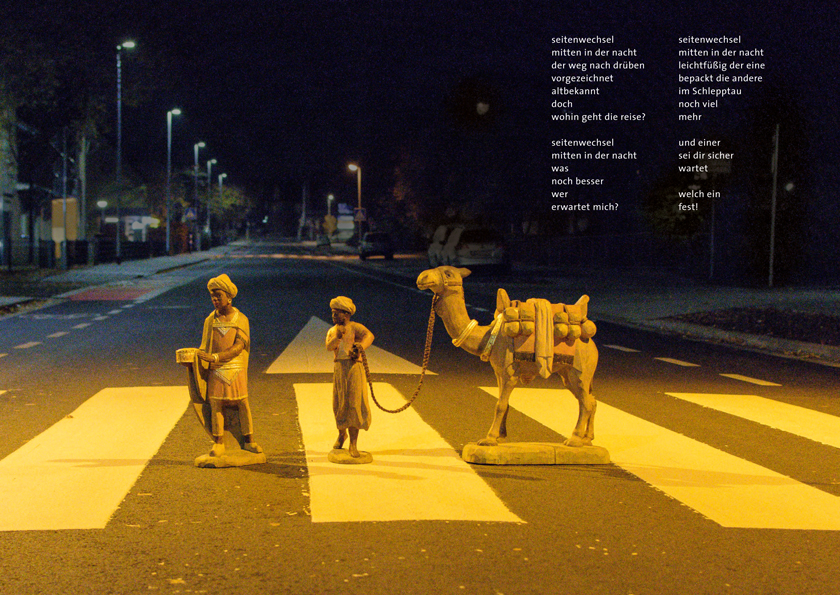

Schaukasten-Gedanken

… können für einen kurzen Augenblick ansprechen oder irritieren

oder einfach nur Freude bereiten.

Hier finden Sie die schönsten Exemplare, die vor unseren Kirchen hängen,

zum Anklicken.

.