Impulse

Worte können heilen. Und zum Nachdenken bringen. Worte können Mut machen. Und neue Wege aufzeigen. Worte bringen Gefühle zum Ausdruck. Und Sorgen. Und Nöte. Glück und Unglück zeigen sich in ihnen ebenso wie Glauben und Hoffnung. Und natürlich Zuneigung und Liebe. Besonders schön ist es, wenn einem jemand solche Worte sagt. Wenn wir sie persönlich hören. Wenn wir spüren: Der meint mich!

Sie finden auf dieser Seite Gedanken, Erlebnisse, Deutungen, Diskussionsbeiträge, die uns eingefallen sind. Oder die wir anderswo gefunden haben. Und die wir mit Ihnen teilen. In der Corona-Pandemie hat sich das bewährt, vielen Mut gemacht und Lust auf mehr. Das freut uns natürlich sehr. Und deshalb machen wir einfach weiter!

Essays, Geschichten & Gedanken

Aus der Erinnerung an den Holocaust erwächst die Frage, wie religiöse Traditionen Verantwortung übernehmen, damit das »Nie wieder« mehr ist als eine Formel.

Ludger Hiepel, akademischer Rat auf Zeit am Institut für Biblische Exegese und Theologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Münster und Beauftragter der Universität gegen Antisemitismus, reflektiert die bleibende Aufgabe von Christ:innen und Muslim:innen, den ihren religiösen Traditionen eingeschriebenen Antijudaismus aufzuarbeiten und zu überwinden.

Seine Gedanken vom 27. Januar auf der Seite feinschwarz.net können Sie hier lesen.

.

.

Vorfreude ist spannend und ausdauernd. Das Danach verklingt allerdings schnell.

Ein deutsches Wort für »Nachfreude« gibt es gar nicht.

Ralf Meister, der Landesbischof der evangelischen Kirche Hannovers, würde sich aber genau das wünschen. Warum, können Sie in seinen Nachtgedanken vom 3. Januar lesen, die auf NDR 1 zu hören waren.

Alle Nachtgedanken in der Zeit vom 29. Dezember bis zum 4. Januar

können Sie hier lesen.

.

.

Die Zeit zwischen den Jahren ist eine besondere Zeit.

Einige Gedanken von Martin Vorländer in der Sendung Feiertag vom 28. Dezember im Deutschlandfunk Kultur können Sie hier hören.

.

.

Maria und Josef werden von einem Herbergsvater barsch abgewiesen, deshalb muss Maria ihr Baby in einem Stall zur Welt bringen. So wird die Weihnachtsgeschichte bis heute oft erzählt. Nicht so bei Annette Jantzen.

Die katholische Theologin aus Aachen schreibt in ihrem Buch »Das Kind in der Krippe« gegen diese Lesart der Weihnachtsgeschichte an.

Ihre Gedanken in der Sendung Tag für Tag vom 22. Dezember im Deutschlandfunk können Sie hier hören.

.

.

Seht, euer Gott!

Er selbst kommt

und wird euch

retten.

Dann werden

die Augen der Blinden

aufgetan

und die Ohren der Tauben

geöffnet.

Dann springt

der Lahme

wie ein Hirsch

und die Zunge des Stummen

frohlockt.

Neue Sicht.

Echtes Verstehen.

Keine Barrieren mehr.

Pures Glück.

Gaudete!

Freut euch!

Alexander Bergel

12. Dezember

.

.

Im Dunklen

das Licht

nicht vergessen

In all den Kriegen

den Frieden

nicht aufgeben

Im Trostlosen

den Tröster

erwarten

Im Untergang

den Neuanfang

erahnen

Im Lärm

die Stille

nicht abschreiben

Im Verkorksten

das Heile

suchen

Und dann

die Ohren

spitzen

und Gottes

Stimme

hören

Alexander Bergel

5. Dezember

.

.

»Du darfst nicht warten, bis Gott zu dir geht und sagt: Ich bin«, warnte er seine Leser. Stattdessen sollten sie es wagen, in schöpferischen, »glühenden« Augenblicken, Gott tief in ihrem Herzen zu erfahren, wo er immer schon am Wirken sei.

Rainer Maria Rilkes Verhältnis zur Religion war zwiespältig: Dogmen, Maßregelungen und vermittelnde Instanzen zwischen Himmel und Erde lehnte er rigoros ab. Aber sein ganzes Werk ist getragen von spirituellem Hunger und der Sehnsucht nach dem »sehr Verwandten, zu dem mein Leben hundert Wege weiß«.

Die Gedanken von Christian Feldmann vom 30. November auf NDR Kultur können Sie hier hören und lesen.

.

.

Grau und nebelvoll

lässt

der November

uns zurück

Dunkel und erwartungsfroh

öffnet

jene Zeit die Arme

die nun kommt

Beide Zeiten

rühren Herzen an

mit ihrem Dunkel

und dem Licht

Trauer und Erwartung

Abschied und Neubeginn

Schmerz und Sehnsucht

Sterben und Geboren werden

Adventlich leben heißt

Im Grau die Farben

suchen

und sie

finden

Alexander Bergel

19. November

.

.

Der Toten zu gedenken, hat sich als Ritual sehr verändert, doch es bleibt die Hoffnung,

sagt Stefan Rau zu Allerseelen.

Seine Gedanken vom 1. November finden Sie hier.

.

.

Es ist leicht

zu sagen

Nie wieder

Was tue ich

dass

Nie wieder

nicht

zur hohlen

Phrase

wird?

Alexander Bergel

5. Oktober

.

Statements, Interviews & Diskussionen

.

Max-Josef Schuster, Pastoralreferent im Ruhestand und systemischer Berater, lässt die übersehene Berufung der Frauen keine Ruhe.

Seinen Beitrag auf der theologischen Seite feinschwarz.net vom 6. Januar können Sie hier lesen.

.

.

Die Brandmauer zur AfD muss »so lange halten, wie es geht«, so der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Georg Bätzing. Die AfD sei »menschenverachtend«, denn sie vertrete einen »völkischen Nationalismus«, erklärt der Bischof von Limburg.

Das Interview im Deutschlandfunk vom 21. Dezember können Sie hier hören.

.

.

Klöster können in einem säkularisierten Europa Gegen-Orte sein, die Stabilität und geistliche Tiefe vermitteln, sagt der Trappist und Vorsitzende der Nordischen Bischofskonferenz, Bischof Erik Varden.

Im Gespräch mit Jan-Heiner Tück geht er dem Phänomen einer neu erwachenden Sehnsucht nach Erfahrungen der Transzendenz unter jungen Menschen nach.

Den Podcast der Zeitschrift Communio vom 19. November können Sie hier hören und lesen.

.

.

Die Leseordnung in Gottesdiensten müsse geändert werden, sagt Annette Jantzen. Denn biblische Frauen kämen in den gelesenen Texten kaum vor – obwohl ihre Geschichten wichtig sind.

Im Podcast vom 1. Oktober spricht sie über Beispiele »herausgeschnittener« Frauen. Hier können Sie ihn hören.

.

.

Nora Bossong ist im Hauptberuf Schriftstellerin. Rund ein Dutzend Bücher liegen vor – zuletzt der Roman Reichskanzlerplatz.

Nora Bossong, geboren 1982 in Bremen, sagt augenzwinkernd: Im Nebenberuf sei sie Ministrantin. Sie engagiert sich im Zentralkomitee der Deutschen Katholiken. Der wichtigste Nebenberuf war eine Zeitlang das Studium der Katholischen Theologie. Manchmal zieht sie sich in Klöster zurück.

Religion und Literatur – sind das für Nora Bossong zwei Paar Schuhe? Oder wie integriert sie beides in ihrem Leben?

Ein Interview mit ihr im Deutschlandfunk vom 5. September können Sie hier hören.

.

.

Elf Wochen nach Pfingsten, also am 24. August, feiert man in der evangelischen Kirche den sogenannten Israel-Sonntag. Früher sprach man vom Juden-Sonntag. Ein Tag mit einer wechselvollen Geschichte – über die Jahrhunderte hinweg.

Heute soll er die Verbindung des Christentums mit dem Judentum ausdrücken. Aber wie begeht man angesichts des Krieges in der aktuellen Situation so einen Gottesdienst?

Die Sendung Tag für Tag im Deutschlandfunk vom 13. August geht dieser Frage nach. Hier können Sie sie hören.

.

.

Immer wieder ist in diesen Tagen die Rede von Kulturkampf. Vielen raucht der Kopf, wenn sie nachdenken über die Entwicklungen rund um die Wahl neuer Richter für das Bundesverfassungsgericht.

Die Wahl wurde vor genau einer Woche verschoben, weil eine Kandidatin, nämlich Frauke Brosius-Gersdorf, in die Kritik geraten ist. Es ging um ihre Positionen zu Corona und Kopftüchern, zum Gendern und zur Abtreibung oder – wie einige es formulieren – zum Schwangerschaftskonflikt. Die römisch-katholische Kirche war am Rande auch involviert und rückte dann immer weiter ins Zentrum. Rudert sie jetzt zurück?

Ein Gespräch dazu mit dem katholischen Theologen und Journalisten Joachim Frank vom 18. Juli können Sie hier hören.

.

.

Der italienische Katholik Carlo Acutis war 15 Jahre alt, als er 2006 an Leukämie starb. Seitdem wird er in der katholischen Kirche immer stärker verehrt, im September will Papst Leo XIV. Acutis heiligsprechen.

Doch daran gibt es auch Kritik, denn Acutis hat Internetseiten programmiert und dort auch antijüdische Erzählungen weiterverbreitet. Ist die geplante Heiligsprechung daher ein Fehler?

Einschätzungen dazu im Live-Gespräch vom 16. Juli im Deutschlandfunk mit dem katholischen Theologen und Jesuiten Christian Rutishauser, Judaistik-Professor an der Universität Luzern und ständiger Berater des Papstes für die religiösen Beziehungen mit dem Judentum, können Sie hier hören.

.

.

Religionen sind Systeme menschlicher Sinnsuche: Wo kommen wir her, warum sind wir hier, wo wir sind? Aber sind diese Systeme obsolet, angesichts der Fortschritte zum Beispiel in der Astrophysik, die ja den Anfang unseres Universums inzwischen ebenso gut zu erklären vermag wie die Quantenmechanik die Geheimnisse des Allerkleinsten in der Materie?

Das Grundsatzgespräch vom 30. Juni im Deutschlandfunk mit dem Astrophysiker und Professor für Naturphilosophie und physikalische Grenzfragen, Harald Leschn, können Sie hier hören.

.

.

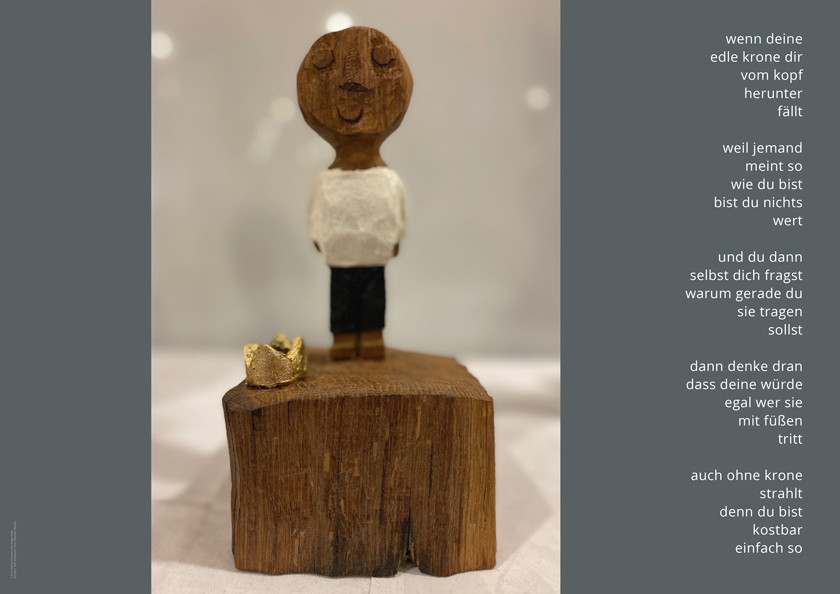

Aus Eichenholz schnitzt Diakon und Holzbildhauer Ralf Knoblauch Königinnen und Könige, die durch die ganze Welt touren.

Wie er dazu gekommen ist und warum seine Arbeit auch etwas Spirituelles hat, erzählt er im Interview, vom 4. Juni, das Sie hier lesen und hören können.

.

Predigten

.

Predigt am 2. Sonntag im Jahreskreis

zu Joh 1,29-34

Er hat es kommen sehen. Vielleicht schon geahnt. Nein, nicht vielleicht, ganz sicher sogar. Johannes wusste: Einmal, da wird es so weit sein. Und er, der die Rettung bringt, er, der neue Perspektiven zeigt, er, der aufrichtet, nicht verurteilt – genau der wird eines Tages kommen. Nur wann und wie – das wusste er lange nicht. Bis zu diesem einen Tag.

Plötzlich steht da dieser Mann. Unaufgeregt, einfach so. Zwischen vielen anderen. Und Johannes spürt: Das ist er. Das ist der, auf den sie alle gewartet haben. Doch was würde er tun? Nicht viel. Jesus stellt sich in den Jordan und lässt sich taufen. Das war’s eigentlich schon. Und doch hat dies alles verändert. Johannes begegnet Jesus im Jordantal. Und Jesus entdeckt an diesem Ort, wer er ist.

Auch da: Geahnt hatte er es schon länger, nein, nicht nur geahnt. Ihm wurde wohl immer deutlicher, dass sein Weg der Weg Gottes ist. Dass sein Leben ein Spiegelbild dessen würde, was Gott mit den Menschen vorhat. Ja, dass Gott selbst auf völlig neue Weise den Menschen begegnen will: auf Augenhöhe, mit einem menschlichen Gesicht, mit Herz und Verstand, mit Haut und Haaren. Nicht als gewaltiger Herr betritt er die Weltbühne, sondern als sensibler Mensch, auf dessen starken Schultern aber alles ruhen kann. Ein Mensch – friedfertig wie ein Lamm.

Mitten im Unerwarteten aufzutauchen – das scheint Gottes Methode zu sein, sich dem Menschen zu nähern. Die Wochen nach Weihnachten buchstabieren das Schritt für Schritt durch. Denn Weihnachten muss sich bewähren im ganz normalen Leben. Die Kraft von Weihnachten kann dann ihre ganze Kraft entfalten, wenn ich mich umschaue. Und suche. Und mich irritieren lasse. Und neue Möglichkeiten entdecke. Mich aus dem Konzept bringen lasse. Und nicht aus dem Blick verliere, warum ich Christin, warum ich Christ bin.

Und was bedeutet das? Vielleicht dies: Wie Johannes warten, dass sich was tut. Wie Johannes sensibel sein für den, der vor mir steht. Wie Johannes die Zeichen richtig deuten. Wie Johannes Dinge beim Namen nennen. Wie Johannes bereit sein für den, der kommt, meinen Lebensweg mit mir zu teilen. Und dann loszugehen, mit ihm an meiner Seite. Ermutigt und bestärkt, dem Bösen die Stirn zu bieten. Und der Macht des Faktischen. Und so manch bürgerlicher Enge. Und den Erwartungen an ein anständiges Leben. Johannes jedenfalls hat es so gemacht. Und Jesus sowieso. Was meinen Sie: Werden wir ihm begegnen auf unserem Weg?

Alexander Bergel

18. Januar

.

.

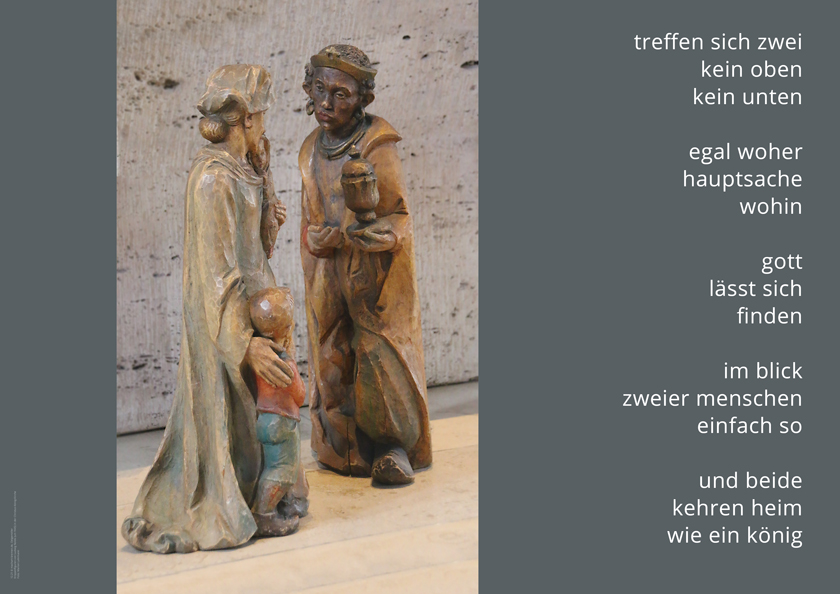

Predigt an Erscheinung des Herrn

zu Mt 2,1-12

Die meisten Dinge haben ja zwei Seiten. Bei Weihnachten ist das nicht anders. In der Mitte steht immer das Kind. Aber die, die sich aufmachen, um dieses Kind zu sehen, haben sehr unterschiedliche Wege zu gehen. Die Hirten kommen aus unmittelbarer Nähe. Die Weisen aus dem Morgenland vom Ende der Welt.

Am Heiligen Abend sind wir mit den Hirten zur Krippe gegangen. Es ist der naheliegende Weg. Und den kennen wir gut. Viele freuen sich auf diese Nacht, denn sie schenkt uns den warmen Schein des Lagerfeuers und den lieblichen Gesang der Engel. Balsam für unsere gestressten und geschundenen Seelen.

Heute nun geht es nicht um das Naheliegende, sondern um das, was einem vielleicht gar nicht so sehr liegt. Wer sich in diese anrührende Geschichte hineinfallen lässt, in die Geschichte von denen, die alles stehen und liegen lassen, weil sie ihrer Sehnsucht folgen, der wird konfrontiert mit der Frage: Was bin ich bereit, hinter mir zu lassen, wenn mir ein Licht aufgeht und ich spüre: Es gibt noch so viel mehr als das, was ich schon kenne?

Wir hören von weiten Wegen. Von Umwegen. Und Sackgassen. Wir begegnen dem zynischen Machtmenschen Herodes. Leute wie ihn – Menschen, die über Leichen gehen, Machthaber, denen es nur um ihren Machterhalt geht –, die gab und gibt es zu allen Zeiten. Für mich heißt das: Ich muss mich positionieren, ich muss eine Haltung entwickeln, vielleicht sogar lernen, taktisch zu denken. Für manche eine ungewohnte Erfahrung.

Die Weisen aus der Ferne ziehen los, aber sie laufen nicht davon. Denn sie haben ein Ziel. Indem sie sich aufmachen, entdecken sie – mitten in ihrem Leben, mitten in den Spielen der Macht, mitten in all dem, was sich auf einer langen Lebensreise an Bedrohung zeigt: Genau dort finde ich mich selbst. Genau dort finde ich einen Sinn. Genau dort finde ich vielleicht sogar Gott.

Die Weisen aus der Ferne gehen los, ohne zu wissen, was sie erwartet. Sie sind Träumer, aber keine Traumtänzer. Sie sind Menschen mit einer Vision, aber keine, die unrealistischen Hirngespinsten hinterherlaufen. Gold der Liebe, Weihrauch der Sehnsucht und Myrrhe der Schmerzen – das haben sie im Gepäck. Mehr nicht. Offenbar reicht das.

Gold der Liebe, Weihrauch der Sehnsucht, Myrrhe der Schmerzen. Damit kommen sie an. Treffen auf ein Kind. Und entdecken: Das Losgehen – es hat sich gelohnt. Wir haben eine Antwort gefunden. Nicht die naheliegende. Dafür aber eine, die trägt. Was für eine Erfahrung!

Wofür machen Sie sich eigentlich noch auf den Weg?

Alexander Bergel

3. Januar

.

.

Predigt zum Jahreswechsel

zu Lk 2,16-21

Neuanfänge sind oft nicht leicht. Manchen machen sie sogar Angst: Was wird wohl werden? Warum kann nicht alles so bleiben, wie es ist? Ich kann das gut verstehen. Und doch: Ohne Neuanfänge würde es nicht weitergehen. Es gäbe keine Entwicklung, keine neuen Ideen und immer dieselben Antworten. Neben manchen Fragen, die immer dieselben bleiben, weil sie zutiefst menschlich sind (Wer bin ich? Werde ich geliebt? Worin liegt eigentlich der Sinn des Ganzen?) warten immer wieder neue Fragen auf eine Antwort. Und denen müssen wir uns stellen.

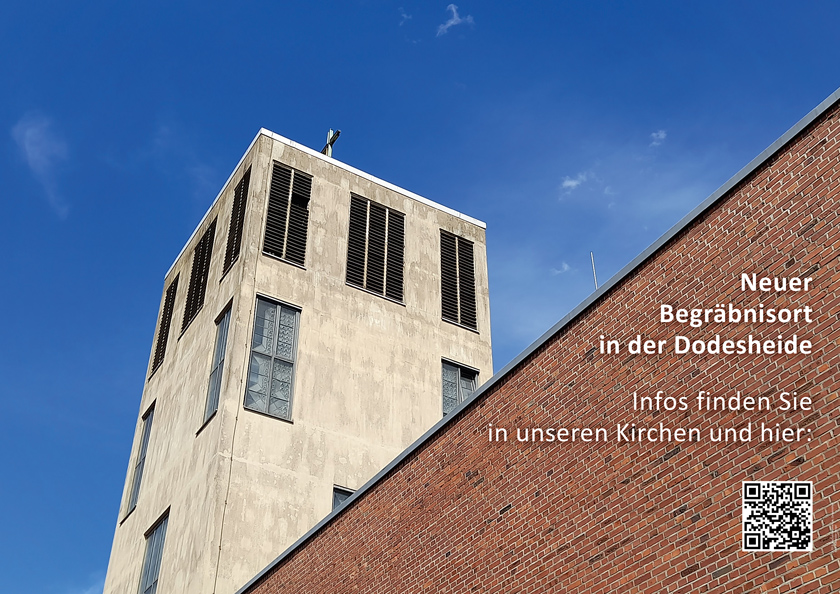

Ganz gut sehen können wir das an unserer Franziskuskirche. Vor 60 Jahren gebaut, war sie die steingewordene Antwort auf die Frage nach Gott in der längst angebrochenen Moderne. Klare Formen, neue Baumaterialien, keine Schnörkel. Selbst Bilder waren nicht vorgesehen. St. Franziskus, so die Architekten, sollte eine Hülle sein für Menschen, die zusammenkommen, um Gott zu feiern, der sich in Jesus Christus offenbart hat. Versammelt um den Altar, den Blick gerichtet auf eine Wand – nur eine Wand, kein Kreuz. Warum? Zum Gottesdienst sollte ein Kreuz herein- und danach wieder herausgetragen werden. Symbol für die Überzeugung: Jesus, der Gekreuzigte und Auferstandene, geht unsere Wege mit. Er kommt herein, ist zugegen, wenn wir uns versammeln, und geht dann mit uns zurück in den Alltag.

Lange hat man dieses Konzept in St. Franziskus nicht durchgehalten. Und in der Tat: Immer auf eine leere Wand zu schauen, die einen dazu animieren soll, sich ein eigenes Bild von Gott zu machen, ist gar nicht so leicht. Als wir im Zuge der Vorbereitungen für die Umgestaltung das große Kreuz hinter dem Altar abnehmen mussten, ist mancher Besucherin und manchem Besucher der Kirche klargeworden, wie schwer auszuhalten es sein kann, wenn dort nichts mehr ist, vor allem, wenn dort das Vertraute nicht mehr ist. Der Neuanfang in St. Franziskus, der Umbau von einer Kirche zu einer Begräbnisstätte für Urnen, hat nun ein vorübergehendes Symbol gefunden: diese leere Wand.

Auch hier spüren wir: Neuanfänge sind nicht leicht. Was wird wohl kommen? Ganz praktisch können wir sagen: Es werden 1.776 Urnenplätze kommen. Der Altarraum bleibt bestehen. Sein Grundriss wird wieder so sein wie von den Architekten ursprünglich gedacht. Tabernakel und Ambo werden entfernt. Der Taufbrunnen mit dem Osterleuchter bleibt erhalten. Im Mittelschiff werden Stühle stehen, die flexibel zu stellen sind. Im Eingangsbereich stehen einige Tische und Stühle für Ruhepausen und Gespräche zur Verfügung. Der Umbau wird vermutlich nach Ostern beginnen und ungefähr ein Jahr dauern.

Das sind die nackten Fakten. Und die Emotionen? Mein Eindruck ist: Viele können sich mit dieser Entwicklung anfreunden. Wir spüren ja alle: So, wie es einmal war, ist es nicht mehr. Keine volle Kirche, keine vier Messen am Sonntag allein in St. Franziskus wie noch in den Siebzigerjahren. Die Gründe dafür sind vielfältig. Und so heißt es nun, nach vorne zu schauen und Antworten zu suchen, die Menschen heute weiterhelfen. Eine dieser Antworten ist das künftige Kolumbarium.

Doch mit der Errichtung eines neuen Gebäudes ist es nicht getan. Wer für ein Kolumbarium verantwortlich ist, ist gleichzeitig verantwortlich für die Menschen, die dort die Asche ihrer Verstorbenen beisetzen. Wir werden also schauen, welche Angebote wir an diesem Ort machen können. Begegnungs- und Begleitungsangebote, Trauercafés, Gedenkfeiern und und und … Vielleicht haben auch Sie Lust, sich daran zu beteiligen und sich im neuen Kolumbarium zu engagieren?!

St. Franziskus und wie wir mit diesem Raum umgehen ist nur eine Antwort auf die vielen Dinge, die sich in der Kirche und auch in der Gesellschaft verändern. Um uns herum spüren wir so viel Angst und Verunsicherung, so viel Armut und Einsamkeit, so viel Unfrieden und Polemik, dass wir als christliche Gemeinde doch gar nicht anders können, als hier andere Akzente zu setzen. Zumindest sollten wir es versuchen! Die Begegnung mit dem neugeborenen Gottessohn in Betlehem hat die Hirten in völlige Euphorie versetzt. Alle sollten es hören. Und die, die es hören wollten, haben es auch gehört: Gott ist real! Und er hat sich gezeigt. Gezeigt in einem wehrlosen Menschenkind.

Was heißt das für uns? Es könnte heißen, dass unsere Gemeinde immer mehr zu einem Ort wird, an dem Menschen keine Angst haben müssen, auch keine Angst davor, schwach zu sein. Zu einem Ort, an dem jeder angenommen ist. Zu einem Ort, an dem wir uns bemühen, das Verbindende zu suchen und nicht auf das Trennende fixiert zu sein. Zu einem Ort, an dem wir Menschen zusammenführen, die in ihrer Einsamkeit unterzugehen drohen. Zu einem Ort, von dem andere sagen: Schau mal, wie die leben. Da möchte ich auch sein! Denn die gehen anders miteinander um. Und sie haben einen Gott, dem sie sich ganz nahe fühlen.

Die graue Wand in St. Franziskus ist nun wieder so, wie sie ursprünglich gedacht war. Nach der Renovierung auch wieder ohne Flecken. Der Raum dieser Kirche wird künftig anders genutzt. Die Frage aber, die bleibt, die immer bleibt, wenn Christinnen und Christen sich engagieren, ist: Welche Rolle spielt Jesus eigentlich in meinem Leben? Der, um den sich bei uns alles dreht. Eine Frage, die sehr persönlich ist und nur von jedem und jeder persönlich beantwortet werden kann. Eine Frage aber, die darüber entscheiden wird, ob wir als Christen in diesem Land noch eine Zukunft haben werden.

Alexander Bergel

31. Dezember

.

.

Predigt am Fest der Heiligen Familie

zu Mt 2,13-25.19-23

Kaum geboren, da geht’s auch schon los: Weg, schnell weg, alles hinter sich lassen, Angst, Verfolgung, Flucht. Doch Josef behält einen kühlen Kopf. Er hört auf seine innere Stimme. Nimmt Maria und das Kind. Und geht los. Ohne zu wissen, was passiert, wo sie ankommen werden – und ob überhaupt. Und ob es eine Rückkehr geben wird. Josef hatte nicht viel im Gepäck. Fragen wie diese schon. Und noch etwas wird ihn wohl beschäftigt haben: Warum hatte er sich überhaupt auf all das eingelassen? Die Sache war doch von Anfang an schwierig gewesen. Was würde ihm dieses Kind, was würde ihm Jesus sonst noch alles einbrocken?

Ja, so ist das von Anfang an. Wer es mit Jesus zu tun bekommt, der bleibt sein Leben lang unterwegs. Der muss immer mit neuen Herausforderungen rechnen. Der wird sich nie gemütlich zurücklehnen können und sagen: Jetzt hab ich’s geschafft. In diesen weihnachtlichen Tagen hören wir viel von Konsequenzen. Von Menschen, die mit ihrem Leben dafür bezahlen, diesem Jesus zu vertrauen. Von Kindern, die ermordet werden, weil sie den Mächtigen im Wege stehen. Von Fluchtursachen und Ohnmachtsgefühlen. Aber wir hören auch von Menschen, die trotz allem vertrauen. Und hoffen. Und sich nicht beirren lassen. Wir hören von Josef, der die Sachen packt und losgeht. Und geht. Und geht. Und geht. Und irgendwann ankommt. Denn mehr und mehr spürt er: Ich habe ein Ziel. Und einen Gott an meiner Seite, der mit mir geht.

Hört sich naiv an. Hat aber funktioniert. Denn Jesus kehrte zurück. Wurde erwachsen. Und hat mit seiner Botschaft die Welt verändert. Bis heute. Wenn auch wir den Druck haben, weg zu müssen, zu fliehen – wovor auch immer –, wenn auch wir nicht da bleiben können, wo wir sind – weil andere es so wollen oder die Umstände es fordern –, wenn wir vertrieben werden aus dem Zuhause unserer Kindheit oder unserer Familie oder von unserem Arbeitsplatz oder einer Freundschaft oder einer Beziehung oder wenn wir selbst etwas davon hinter uns lassen müssen, weil es einfach nicht mehr geht – vielleicht erinnern wir uns dann an die Flucht dieser kleinen Familie nach Ägypten. Sie hatten ein Ziel, sie hatten einen Begleiter, sie hatten sich – und sie kamen irgendwann zurück. Nicht ins alte Leben, aber in ein neues!

Alexander Bergel

28. Dezember

.

.

Predigt an Weihnachten

zu Lk 2,1-15

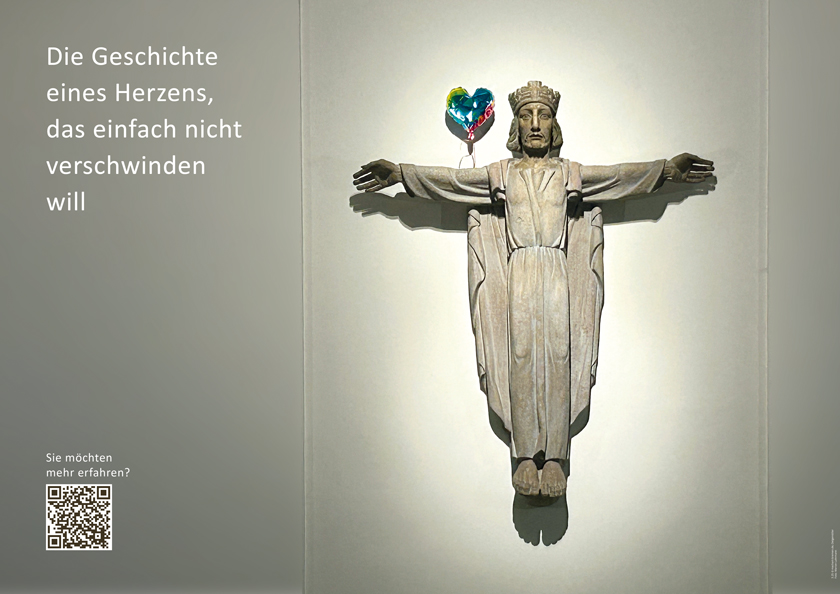

Meine Königin ist eine von vielen König:innen, die der Diakon und Künstler Ralf Knoblauch geschaffen hat. Sie repräsentieren die Menschenwürde – er hat sie gebildet aus seinen Erfahrungen mit den Menschen, die ihm täglich begegnen in sozialen Brennpunkten seiner Umgebung. Sie wollen sagen: Auch du bist eine Königin, ein König. Meine Königin ist verletzt – aber sie steht aufrecht, ihre Krone auf dem Kopf. Sie lässt sich berühren, anfassen, sie wird be-greif-bar.

Was feiern wir heute? Gott wird Mensch – menschlich – in diesem Baby, das da von Maria geboren in Betlehem zur Welt kommt, als Mensch unter Menschen, also ganz nahe, greifbar, er will den Menschen begegnen, uns begegnen. Genau wie meine Königin, die sich berühren lässt, anfassend, be-greif-bar wird: ja – ich bin wertvoll, bin angenommen, ich bin auch ein König, eine Königin.

Die strahlenden Gesichter, die glücklichen Augen müsstest ihr mal selbst sehen, die die ich erlebt habe – an den verschiedenen Orten, wo meine Königin Menschen begegnet ist: eine eher schüchterne Schülerin nimmt sie ganz fest in den Arm, ein kleiner Schüler greift sie zunächst vorsichtig und hebt sie dann ganz stolz ganz hoch über sich, eine ältere Frau mit nur noch ganz wenig Sehkraft tastet sich an ihr entlang, erfühlt die halbgeschlossenen Augen, den lächelnden Mund und den verletzten Arm …

Und jetzt im Oktober hat meine Königin uns, eine Gruppe aus der Christus-König-Gemeinde begleitet nach Auschwitz und Birkenau. An diesen Orten des Todes und der menschenverachtenden Gewalttaten hat sie uns, die gesamte Gruppe – sichtbar in meinem Rucksack auf meinem Rücken oder im Arm von Einzelnen festgehalten oder aufrecht stehend am Mahnmal für die Ermordeten in Birkenau – erinnert an die jedem Menschen zugesagte Würde, die zu achten und zu schützen unser aller Aufgabe und Verantwortung ist.

Weil Gott an Weihnachten in der Krippe einer von uns geworden ist, ist die Würde eines jeden Menschen unantastbar. Erfüllt von dieser Weihnachtsbotschaft „Gott ist einer von uns – er ist Mensch wie wir!“ können wir nun auch in unserem Alltag einen Hauch von Menschlichkeit spüren und verbreiten.

Andrea Tüllinghoff

24. Dezember

.

.

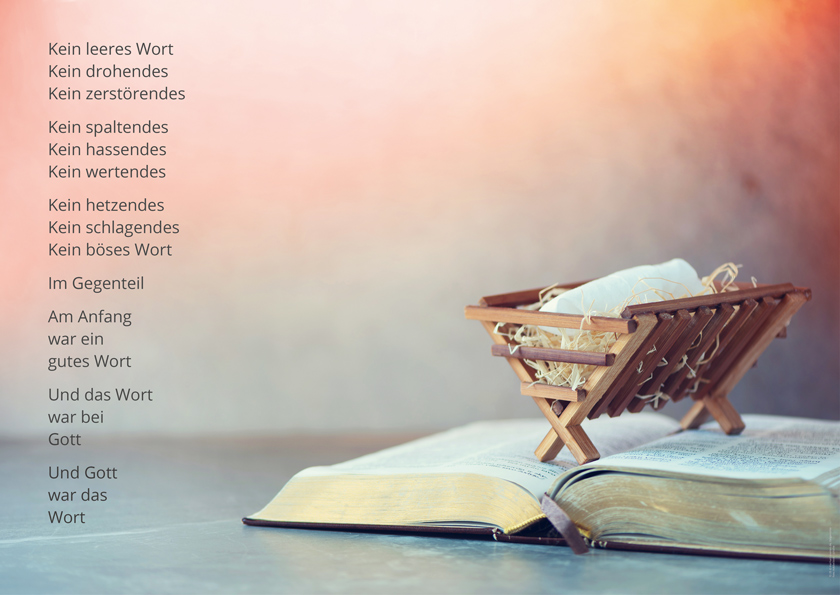

Predigt an Weihnachten

zu Lk 2,1-15

Im Anfang, so heißt es, war ein Wort. Kein leeres, kein drohendes, kein zerstörendes Wort. Auch kein spaltendes, kein hassendes, kein wertendes, kein hetzendes, kein schlagendes, kein böses Wort. Nein, im Anfang, da war ein gutes Wort. Und das Wort, so heißt es weiter, das Wort war Gott selbst. An Weihnachten erinnern wir uns: Dieses göttliche Wort ist pure Liebe. Mehr noch, wir feiern: Es gibt einen Menschen, der diese Liebe verkörpert wie kein anderer. Wir feiern die Geburt eines Kindes, das voll von Gottes Kraft war und als Erwachsener die Menschen dazu ermutigt hat, so zu leben wie er. Das Verbindende zu suchen, nicht das Trennende. Der Liebe Raum zu geben, nicht dem Hass.

Hört sich gut an! Idealer Stoff für eine Weihnachtspredigt. Aber wie soll das gehen, so ganz konkret? Vielleicht wäre einer der ersten Schritte, dem zu folgen, was Angela Merkel, die Altkanzlerin, einmal mit Blick auf unsere Kommunikation gesagt hat: „Achtet auf die Sprache! Denn die Sprache ist die Vorform des Handelns.“ Achtet auf die Sprache … Ja, wie ist das mit unserer Sprache? Wie reden wir miteinander? Wie sprechen wir über andere? Warum gehen so viele die Wände hoch, wenn sie in einer Diskussion merken: Wir kommen nicht auf einen Nenner? Warum ist es oft so schwer, die Meinung des anderen stehen zu lassen?

Wir erleben in vielen Teilen der Welt, auch bei uns, vielleicht sogar in diesen weihnachtlichen Tagen unterm Tannenbaum, wieviel Offenheit und Ehrlichkeit und manchmal auch Mut es kostet, in einen wirklichen Dialog zu treten. Familien, Freundeskreise, Gruppen, Kollegien, ja, ganze Gesellschaften, auch die Kirchen, drohen, daran zu zerbrechen, dass immer mehr immer öfter sagen: „Mit dem kann man ja nicht reden! Die ist ja sowas von drüber!“ Woher kommt diese Polarisierung? Warum wird der Ton so oft immer rauer? Weshalb flüchten sich immer mehr Menschen in ihre sichere Burg, in ihre Community, in ihre Bubble?

„Achtet auf die Sprache! Denn die Sprache ist die Vorform des Handelns.“ Das stimmt. Denn irgendwann geht es nicht mehr einfach nur um unterschiedliche Meinungen. Wenn der Gesprächsfaden abgerissen ist und man in seiner festen Burg die Kanonen auf die Brüstung stellt, kommen Argumente nicht mehr an. Dann wird das Gegenüber zum Feind, den man besiegen muss. Doch nicht nur das.

Wenn wir darauf schauen, wie antisemitische Erzählungen in den letzten Monaten wieder salonfähig geworden sind, Erzählungen, die Menschen überall auf der Welt, nur weil sie jüdisch sind, an den Pranger stellen und immer öfter um ihr Leben fürchten lassen, wenn wir zunehmend Zeuginnen und Zeugen davon werden, wie Menschen anderer Herkunft, anderer Hautfarbe, anderer Art zu leben, zu lieben oder zu glauben ihre uneingeschränkte Würde abgesprochen wird, wenn in unseren Nachbarschaften Kinder und Frauen immer häufiger Opfer häuslicher Gewalt und nicht selten einfach getötet werden – dann stellt sich die Frage: Was können wir tun?

Wer Weihnachten feiert, wer also feiert, dass Gott Mensch geworden ist, der muss sich doch – zumindest dann, wenn dieses Fest mehr sein soll als ein paar gemütliche Stunden –, der muss sich doch inspirieren lassen von dem, den wir feiern. Der muss schauen, welche Worte er gefunden hat, wie seine Worte Dinge beim Namen genannt, vor allem aber wie seine Worte jeden Menschen wahr- und erstgenommen, wie sie Menschen geheilt und befreit haben.

Konkret: Was wäre, wenn wir an diesem Weihnachtsfest eine neue Sprache finden würden? Eine Sprache, die nicht abwertet, sondern aufrichtet. Eine Sprache, die nicht spaltet, sondern zusammenführt. Eine Sprache, die nicht hetzt, sondern Frieden schenkt. Weihnachten ist das Fest der Erlösung, so heißt es. Weil Gott einen Schritt auf die Menschen zugegangen ist. Was hindert uns daran, das auch zu tun?

Alexander Bergel

24. Dezember

.

.

Predigt an Weihnachten

zu Lk 2,1-15

Denn ein Kind wurde uns geboren, ein Sohn wurde uns geschenkt. Die Herrschaft wurde auf seine Schulter gelegt. – Jesaja. Die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. – Titus. Der Engel sagte zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde große Freude, die dem ganzen Volk zuteilwerden soll. – Lukas. Alles gerade gehört – alle Jahre wieder …

Ich habe vor gut 14 Tagen Menschen gefragt: Was brauchst du, was suchst du zu Weihnachten? Hier ein paar Beispiele: Stimmung und Atmosphäre, ein wenig Magie, Heu und Strohduft, Sicherheit, gute Musik. Letzteres haben wir bereits geschafft – es ist eine Freude und Wohltat mit Euch und Ihnen allen hier. Die Instrumente, der Gesang – das tut gut …

Und ich war auch wirklich in Versuchung, Stroh in unserer Kirche zu verteilen – also viel Stroh … Bei allen anderen Dingen fällt es mir schwer. Schwer, eine Antwort zu finden auf die Frage nach Sicherheit. Schwer herauszufinden, wer von uns hier heute Abend wie angesprochen werden möchte … Meine Frage: Wohin soll ich Sie heute Abend mitnehmen? Was brauchen Sie, um später diesen Kirchenraum gestärkt zu verlassen?

Ich versuche es mit Licht und Engel. Wobei Licht für mich mit Frieden zusammenzufassen ist – also Engel und Frieden. Sie können bei der Krippendarstellung hinten in diesem Jahr viele Engel entdecken – gebastelt von Kindern und Pädagogen unserer Kita. Wir finden dort ebenso das Friedenslicht aus Betlehem. Zudem haben wir das Evangeliar eben von der Krippe geholt – wir werden später auch das Friedenslicht von dort nach vorne bringen und exemplarisch einen der Engel.

Frieden wünschen wir uns alle, ihn zu erreichen, stellt uns vor riesige Herausforderungen. Engel sind in der Tat magisch, immer vertrauensvoll, liebevoll und glaubwürdig. Wann war ich das letzte Mal ein Engel für andere? Wann hatte ich das letzte Mal das Gefühl, dass mir ein Engel geschickt wurde?

Seien wir ehrlich: Diese Welt ist nicht gut – wenn wir später diese Kirche verlassen, begegnen wir irgendwann wieder der Realität. Einer Realität, die hier und jetzt nicht abgebildet ist. Das ist auch völlig normal – normal ist aber nicht, sich damit abzufinden. Wo bin ich Licht, Frieden – wo bin ich Engel für andere?

Was hilft mir, den dunklen Mächten zu begegnen und sie nicht siegen zu lassen? Was hilft mir, die Stimme zu erheben, wenn Menschen wieder in Klassen und Rassen eingeteilt werden? Was hilft mir, nicht zuzusehen, wie Menschen nur nach dem beurteilt werden, was sie scheinbar geleistet haben? Was hilft mir, der politischen Mitte deutlich zu erklären, dass sich Kirche sehr wohl einmischen muss, damit die soziale Gerechtigkeit in diesem Land nicht verloren geht und damit die Nazis nicht zurückkehren? Was hilft mir, den Menschen nach Missbrauch und Sumpf im eigenen Laden, also in unserer Kirche, trotz alledem die Gedanken von Frieden und Engel mitzugeben?

Wir alle sind heute Abend hier, weil wir den Glauben an dieses Kind im Stall entweder noch nicht verloren haben oder auf der Suche sind, was uns die Menschwerdung Gottes sagen möchte. Noch einmal: Engel und Frieden. Das ist nicht nur eine Frage des Glaubens oder des Glaubenwollens, sondern die Beantwortung der Frage: Machst du mit?

Dieses Kind im Stall stellt die Weltordnung in Frage: damals wie heute. Machst du mit? Dieses Kind im Stall wird sehr unbequeme Fragen stellen: damals wie heute. Machst du mit? Dieses Kind im Stall wird dafür sterben: damals wie heute. Machst du mit? Dieses Kind im Stall bleibt nicht im Tod, so möchte ich glauben. Machst du mit? Dieses Kind im Stall ist unser Friedensangebot. Machst du mit? Dieses Kind im Stall schickt uns täglich Engel und manchmal auch mich, wenn ich es zulasse. Machst du mit? Dieses Kind im Stall möchte mein Leben verändern: damals wie heute. Machst du mit? Dieses Kind im Stall möchte, so glaube ich, dass wir nicht allein unterwegs sind, sondern uns gemeinsam für das menschliche Einsetzen.

Das hat Folgen: Erzählen wir uns zu Weihnachten von unseren Engels- und Friedenserfahrungen! Sie halten mich für verrückt – hey, ich hätte auch ganz viel Stroh mitbringen können … Im Ernst: Bestärken wir uns miteinander von der Kraft, die durch Gott heute ausgehen möchte: im Gesang, im Gebet, im Empfinden darüber, ob und wie ich mitmachen möchte. Frieden und Engel möchten uns begegnen in dieser Heiligen Nacht! Lassen wir die Gegenwart Gottes in uns zu!

Dirk Schnieber

24. Dezember

.

.

Predigt am 4. Adventssonntag

zu Mt 1,14-28

Was wäre, wenn Josef das Spiel nicht mitgemacht hätte? Wenn er seiner Frau nicht geglaubt, wenn er vielmehr gesagt hätte: „Du, wenn das alles so war, wie du sagst, Maria, dann kann sich doch auch der Heilige Geist um euch kümmern!“ Hat er aber nicht. Was Josef gesagt hat, was er überhaupt jemals gesagt hat – das weiß niemand. Kein einziges Wort ist von ihm überliefert. Was er getan hat hingegen – davon sprechen wir bis heute.

Josef war sensibel genug, um auf das zu hören, was tief in ihm geschieht. Er achtet auf seine Träume. Auf das, was sprachlos in ihm schlummert und worin sich vielleicht sogar eine göttliche Botschaft verbirgt. Und Josef war stark genug, um nicht gekränkt das Weite zu suchen. Er will wissen, was los ist. Aber als er eine Antwort bekommt, die – gelinde gesagt – ungewöhnlich ist, fasst er sich ein Herz. Und bleibt.

Hören und bleiben – zwei nicht immer ganz leichte Reaktionen auf das, was einem das Leben an Herausforderungen präsentiert: die Ohren nicht verschließen vor unbequemen Botschaften und bleiben, wenn eigentlich alles zum Weglaufen ist. Die Frage, ob Gott nicht auch hätte Mensch werden können, wenn der Heilige Geist vielleicht ganz natürlich durch einen leiblichen Vater gewirkt hätte, kann ich für mich eindeutig mit Ja beantworten. Mir ist es nicht besonders wichtig zu wissen, wie sich die Zeugung Jesu abgespielt hat.

Erzählungen wie diese wollen das auch gar nicht bis ins Letzte durchbuchstabieren. Ihnen geht es vielmehr darum zu zeigen, was passiert, wenn Menschen offen bleiben für Gottes Wirken in der Welt. Gott konnte Mensch unter Menschen werden, weil eine Frau sich hat berühren lassen von einer Frage. Und weil ein Mann nicht weggelaufen ist, obwohl es jeder verstanden hätte. Manchmal hätte ich auch lieber eine klare Antwort. Wüsste am liebsten immer, woher etwas kommt, warum etwas so ist, und wohin die Reise geht. Aber die Realität ist meist eine ganz andere.

Am Beginn der Weihnachtsgeschichte begegnet uns eine Frau, durch die etwas ganz Neues geschehen konnte. Weil sie Unmögliches für möglich hielt. Und uns begegnet ein Mann, der seiner Frau glaubte und so Gott half, zur Welt zu kommen. Eine Mutmachgeschichte aus ferner Vergangenheit. Ob mir das Mut macht zu bleiben, wenn eigentlich alles zum Weglaufen ist?

Alexander Bergel

21. Dezember

.

.

Predigt am 3. Adventssonntag

zu Mt 11,2-11

Rosarot ist hier gar nichts. Im Gegenteil. Johannes sitzt im Gefängnis. Dorthin hatten sie ihn gebracht. Ihn, der alles durcheinanderzuwirbeln drohte. „Aber doch nicht mit uns!“, dachten sich die Mächtigen. „Weg mit ihm, bevor es zum Aufstand kommt.“ Später, sehr viel später sollte es ihn dann auch geben – den Aufstand des geknechteten Volkes gegen die Macht der Mächtigen. Aber er wurde niedergeschlagen von den Römern. Danach war nichts mehr wie vorher. Das Volk: zerstreut in die ganze Welt. Der Tempel: niedergerissen. Die Idee der Freiheit aber, die lässt sich nicht auslöschen. Bis heute nicht. Die Idee von einem Leben, das für alle lebenswert ist. Die Idee von einer Gesellschaft, in der alle dieselben Rechte haben. Die Idee von einem Gott, der unterschiedslos alle Menschen liebt.

Johannes der Täufer war eine revolutionäre Gestalt. Einer, der den Kompromiss nicht ertragen konnte. Einer, der es genau wissen wollte: Ja oder nein! Solche Leute stören. Aber solche Leute braucht es immer wieder, damit die Welt nicht vor die Wand fährt. Johannes sitzt nun in den vier Wänden seines Kerkers. Er ahnt, dass es seine letzten Stunden sind. War denn alles umsonst? Hätte er vielleicht doch kompromissbreiter sein müssen? Hatte er sich verschätzt? War der, auf den er gezeigt hatte, war dieser Mann aus Nazareth, sein Verwandter doch nicht der, von dem er gedacht hatte: Er ist der Retter der Welt? „Bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten?“ Mit anderen Worten: Habe ich mich getäuscht? Oder bist du es wirklich?

Johannes steckt in einer tiefen Krise. Wie so viele Menschen, die kämpfen für eine andere Welt. Für die Zukunft der kommenden Generation. Für das Überleben. Für Freiheit. Für Gleichstellung. Für Gerechtigkeit. Für Frieden. Die Sehnsucht nach all dem ist groß. Aber wie oft führt ein solches Engagement auch zum Erfolg? Wie oft kann man sagen: Es hat was gebracht? Ist nicht oft das genaue Gegenteil der Fall? Was ist aus den vielen Kämpferinnen und Kämpfern für die Menschenrechte geworden? Die Gefängnisse der Regime sind voll. Galgen werden aufgerichtet ohne Zahl. Gegner in Schauprozessen abgeurteilt. Das ist die Realität. Immer noch. Und immer wieder. Und die Frage lautet: Wie lange sollen wir denn noch warten? Und vor allem: Auf wen?

Johannes der Täufer wurde erst mundtot gemacht und am Ende getötet. Wie so viele vor ihm und danach. Die Antwort, die ihm der gegeben hatte, den er fragen ließ – ob sie ihm kurz vor Ende seines Lebens noch einen Funken Hoffnung gegeben hat? „Geht und berichtet Johannes, was ihr hört und seht: Blinde sehen wieder und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören, Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium verkündet.“ Gibt es sie? Blinde, die wieder sehen, Lahme, die wieder gehen, Aussätzige, die wieder rein werden, Taube, die wieder hören, Tote, die wieder aufstehen, und Arme, denen eine Botschaft verkündet wird, die ihr Leben froh macht?

Die rosarote Farbe dieses Sonntags kann und will das Dunkle der Welt nicht übertünchen. Aber erinnern kann sie und ermutigen! Erinnern daran, dass die Ideen des Jesus von Nazareth, für die Johannes seinen Kopf hingehalten hat, bis heute wirken und immer wieder Menschen inspirieren, nicht aufzugeben. Die rosarote Farbe dieses Sonntags kann und will das Dunkle der Welt nicht übertünchen. Aber erinnern kann sie und ermutigen! Ermutigen dazu, nicht der Hoffnungslosigkeit zu erliegen, sich einzurollen und zu meinen: Es nützt ja doch alles nichts!

Ob Johannes die Antwort auf seine Frage noch bekommen hat, ist nicht überliefert. Ist auch nicht mehr wichtig. Wichtig aber wäre etwas anderes. Dass wir nach diesen Antworten suchen. Und sie vielleicht sogar finden. Wenn wir uns gegenseitig ermutigen und einander erzählen. Davon, was uns am Leben hält. Davon, wo wir mit ungeahnter Kraft Dinge beim Namen genannt und vielleicht sogar verändert haben. Davon, wo wir unerwartet unterstützt, beschenkt oder ermutigt wurden. Davon, wo mit unserer Hilfe das Dunkle nicht mehr dunkel war. Vielleicht ist das alles gar nicht so spektakulär. Macht nichts. Aufs Anfangen kommt es an. Und aufs Durchhalten.

Alexander Bergel

14. Dezember

.

.

Predigt am 2. Adventssonntag

zu Jes 11,1-10, Röm 15,4-9 und Mt 3,1-6

An jenem Tag.

Ein bisschen hört sich das an wie:

Es war einmal.

Wie im Märchen also.

Und in der Tat:

Die Bilder, die Jesaja da zeichnet,

haben schon märchenhafte Züge:

„Der Wolf findet Schutz beim Lamm,

der Panther liegt beim Böcklein.

Kalb und Löwe weiden zusammen,

ein kleiner Junge leitet sie.“

Ach ja,

wie schön wäre das doch alles.

Aber – seien wir ehrlich:

Es ist und bleibt ein Märchen.

Etwas für Träumer.

Doch bevor wir das mit einem müden,

weil erfahrenen Lächeln abtun:

Vielleicht ist das wirklich was für Träumer!

Für Träumer allerdings,

die sich nicht in eine Märchenwelt flüchten,

sondern mit beiden Beinen

auf dem Boden stehen.

Die Welt wird nur dann eine Zukunft haben,

wenn es Menschen gibt,

die träumen.

Die träumen von einem Leben

in Gerechtigkeit und Frieden.

Ohne Hass und Gewalt,

Neid und Missgunst,

Fanatismus und Tod.

„Alles, was einst geschrieben worden ist,

ist zu unserer Belehrung geschrieben,

damit wir durch Geduld und durch den Trost der Schriften

Hoffnung haben.“

So bringt es Paulus auf den Punkt.

Der Täufer Johannes

geht noch einen Schritt weiter.

Er erinnert uns daran,

dass aus der Erinnerung

die Tat werden muss:

„Meint nicht, ihr könntet sagen:

Wir haben Abraham zum Vater.“

Wir stehen im Advent.

Es ist die Zeit der Träume.

Die Zeit der Hoffnung.

Und die Zeit der Tat.

Eine Zeit also

besonders für Menschen,

die schon alles haben

und nichts mehr erwarten.

Eine Zeit für Menschen,

die alle Antworten kennen,

aber nicht mehr die Fragen,

die dazugehören.

Für Menschen,

die sich mit Fahrplänen auskennen,

aber nicht mehr das Verlangen haben

aufzubrechen.

Eine Zeit für Menschen,

die sich nicht mehr erinnern können

an die Träume des Anfangs,

an die Neugier des Aufwachens,

an den Ruf, der von weit her kommt.

Für Menschen,

die sich im Winterschlaf verkriechen

und betäuben mit allem Möglichen,

um ihren Hunger nicht zu spüren.

Eine Zeit für Menschen,

die sich alles zurechtgelegt,

aber keinen Platz mehr haben

für etwas, größer als das Herz.

Ja,

für all diese Menschen

– vielleicht gehören wir auch dazu –

könnten wir bitten:

Um Neugierde.

Um Unruhe.

Um Sehnsucht.

Um Ungeduld.

Um Zukunft.

Manchmal

werden Bitten

sogar erhört.

Nicht nur

im Märchen.

Alexander Bergel

7. Dezember

.

Gebet, Musik & Poesie

.

»Komm, Heiliger Geist, komm!« Dieses gesungenes Gebet zu Pfingsten

hören Sie hier.

.

.

»Veni Sancte Spiritus!« Den kraftvollen Pfingsthymnus aus Notre-Dame de Paris

hören Sie hier.

.

.

Am 2. Ostersonntag begegnet uns Jahr für Jahr der zweifelnde Thomas. Durch allen Zweifel hindurch ist er doch der sehnsuchtsvoll Glaubende. Oder wird es immer mehr. Thomas begegnet dem Auferstandenen, der ihm seine Wunden hinhält. »Sei nicht ungläubig, sondern gläubig«, ruft ihm Jesus zu. Und die Antwort? »Mein Herr und mein Gott!«

Von diesem Ringen, von dieser Sehnsucht und ihrer Erfüllung ist der Gesang »Adoro te devote – Gottheit tief verborgen« von Thomas von Aquin durchdrungen:

Kann ich nicht wie Thomas schaun die Wunden rot,

bet ich dennoch gläubig: Du mein Herr und Gott!

Tief und tiefer werde dieser Glaube mein,

fester lass die Hoffnung, treu die Liebe sein.

Sie finden diesen Gesang im Gotteslob unter der Nummer 497.

Hören können Sie ihn hier (Strophe 4, 2:42).

.

.

»Weib, was weinest du?« Einer der berührendsten Gesänge zum Osterfest.

Es gäbe sicher nach wie vor so manches, was nicht nur Frauen in dieser Kirche zu beweinen hätten. Aber es gab und es gibt sie dennoch immer noch: die Verkünderinnen dieser einen unglaublichen Botschaft. Sollte deren Kraft, die schon einmal nicht nur Felsen vor Grabhöhlen in Bewegung brachte, nicht auch heute Steine wegzuräumen in der Lage sein?

Den Gesang aus den Osterdialogen von Heinrich Schütz können Sie hier hören.

.

.

Ein Sehnsuchtslied – hier können Sie es hören.

.

.

Hier hören Sie einen Gesang des Osnabrücker Jugendchors zum Karsamstag.

.

.

Ein Klassiker zu Epiphanie.

Hier können Sie ihn hören

.

.

Ein kleines musikalisches Juwel – entstanden in unserer Gemeinde.

Hier können Sie es hören.

.

.

Erwartung bewegt …

Maria durch ein Dornwald ging,

Kyrie eleison.

Maria durch ein Dornwald ging,

der hat in sieben Jahrn kein Laub getragen.

Jesus und Maria.

Was trug Maria unter ihrem Herzen?

Kyrie eleison.

Ein kleines Kindlein ohne Schmerzen,

das trug Maria unter ihrem Herzen.

Jesus und Maria.

Da haben die Dornen Rosen getragen,

Kyrie eleison.

Als das Kindlein durch den Wald getragen,

da haben die Dornen Rosen getragen.

Jesus und Maria.

.

Lied im Gotteslob Nr. 224

Text: August von Haxthausene

Das gesungene Lied finden Sie hier.

.

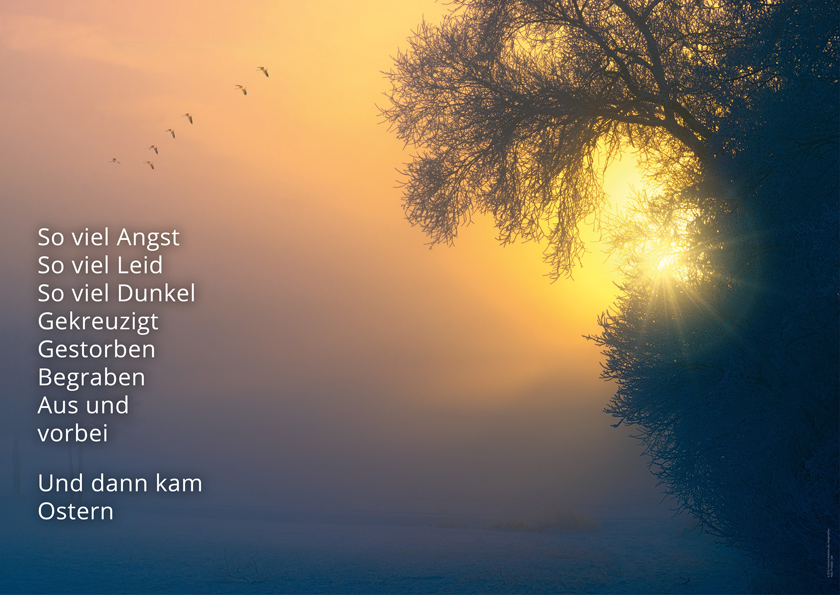

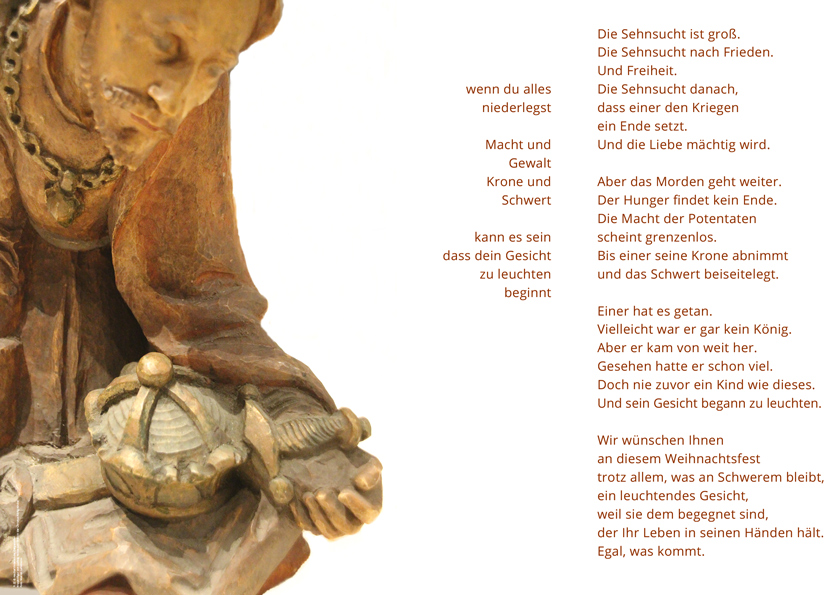

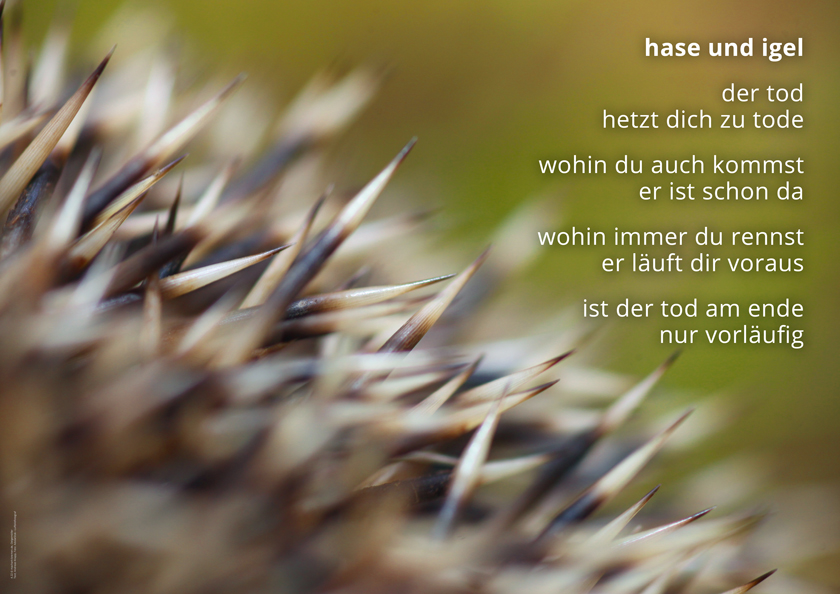

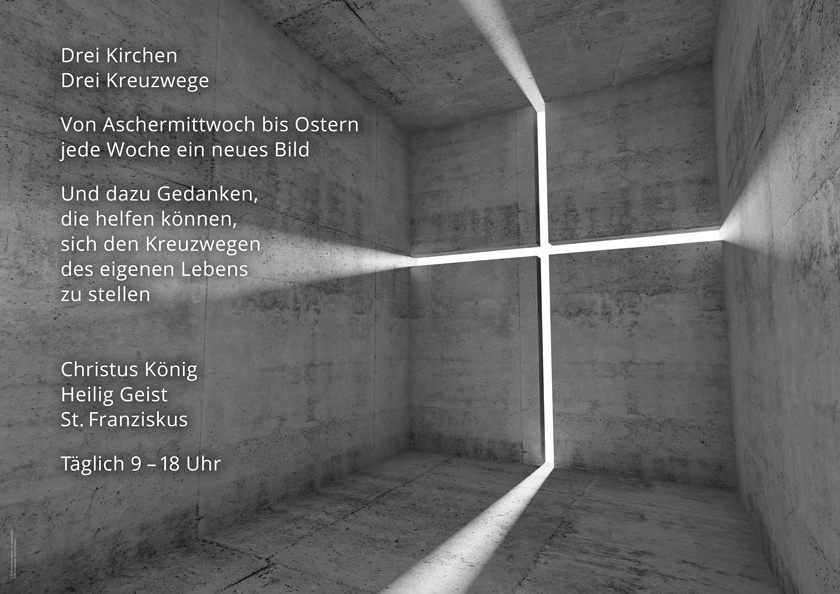

Schaukasten-Gedanken

… können für einen kurzen Augenblick ansprechen oder irritieren

oder einfach nur Freude bereiten.

Hier finden Sie die schönsten Exemplare, die vor unseren Kirchen hängen,

zum Anklicken.

.